Thema No. 1: Migranten

Was sie heute leisten.

Was sie früher schufen

Gedanken von Ronald Holst – 9.2025

Vorwort

„… zieh lieber mit uns fort (…), etwas Besseres als den Tod findest Du überall!“ heißt es im Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“, das zur Sammlung der Gebrüder Grimm gehört. Die darin beschriebene „Migration“ von vier Haustieren zieht sich durch die Menschheitsgeschichte und ist erdumspannend. Deren immer wiederkehrende Triebfeder beruht auf der Aussicht nach besseren bzw. sicheren Siedlungs- und Erwerbsmöglichkeiten. Aus diesen Gründen hat sich vor etwa 40.000 Jahren der homo sapiens entschlossen die gemäßigten Zonen Europas zu besiedeln.

Fluchtgeschichten kennen wir aus dem Alten wie dem Neuen Testament, aus dem Schulunterricht, den Medien und aus Erzählungen innerhalb der Familie, des Freundes- und Bekanntenkreises. Eine der ältesten uns bekannten Fluchtgeschichten ist der Auszug der Kinder Isreals aus Ägypten und ihre Flucht durch das Rote Meer.

Im Frühmittelalter spielte sich in Europa eine „internationale“ Fluchtbewegung ab, die unter der Bezeichnung „Völkerwanderung“ in die Geschichtsbücher einging (375 bis 700 n. Chr.). Das war kein „Wandertag der Völker“, sondern eine 325 Jahre währende Schreckensperiode.

Kriege, Naturkatastrophen und Politik – schon immer Fluchttreiber

Sowohl die deutsche wie die sowjetische Politik lösten im 20. Jahrhundert große Flüchtlingswellen aus. Nach dem ersten Weltkrieg trafen viele Rückwanderer aus den verloren gegangenen deutschen Kolonien und aus Gebieten, die Deutschland an Nachbarländer abtreten musste, im Restreich ein. Dann, während der Weimarer Republik, kamen Hunderttausende von Migranten aus der jungen Sowjetunion. Allein in Berlin suchten mehr als 360.000 von ihnen Schutz. Unter anderem viele Künstler, die aus Angst vor roter Allmacht und Terror nach Berlin geflohen waren. Unzählige russische Gaststätten, Theater und Verlage schossen in der Reichshauptstadt aus dem Boden. Doch nach der Machtergreifung von 1933 mussten sie genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen waren.

Die Zahl der vor der NS-Diktatur geflüchteten Deutschen liegt bei 500.000, dazu zählen allein 340.000 jüdische Menschen. Zu den Geflohenen gehörten neben Juden Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter, Mitglieder der katholischen Zentrumspartei, der liberalen DDP und christlicher Kirchen, Zeugen Jehovas, Schwule, Lesben und andere. Ab 1935 mussten sie auch aus dem Saarland, ab 1938 aus dem nun angeschlossenen Österreich und ab 1939 aus Böhmen und Mähren fliehen. Flucht, Heimatverlust und die Suche nach neuer Identität waren zum kollektiven Schicksal geworden.

Der Philosoph Theodor Lessing wurde von einem Nazi-Attentäter in Marienbad, CSR, erschossen und die Intellektuellen, Schriftsteller und Dichter Kurt Tucholsky, Stefan Zweig sowie Ernst Toller resignierten nach ihrer Flucht und begingen Selbstmord. Thomas und Heinrich Mann, Berthold Brecht, Lion Feuchtwanger und Anna Seghers dagegen bekämpften Nazi-Deutschland aus der amerikanischen Emigration.

Prof. Dr. Said-Ali Ankara, Usbekistan, und sein Sohn Dr. Üstün Ankara, Türkei

Prof. Dr. Üstün Ankara

Der Terror der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion wie die sich radikal ändernde Asylpolitik der NS-Regierung bestimmten den Lebensweg von Prof. Ankara. Gleichzeitig erfahren wir vom Asylantenschicksal seines Sohns Üstün im Nachkriegsdeutschland.

Eine der Hauptkarawanenrouten der großen Seidenstraße führte durch Zentral-Usbekistan und sorgte für den Wohlstand des Turkvolks, besonders in ihren Städten Taschkent, Samarkand und Buchara. Durch den prosperierenden Handel blühten Wirtschaft, Baukunst, Dichtung und Malerei auf. In der Zeit zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert ging dieser Handel aufgrund diverser Konflikte stark zurück. Dafür erweiterte das zaristische Russland allmählich seinen Einfluss in dieser Region.

Nachdem die Bolschewiki 1917 die Macht in Taschkent übernommen hatten, wurde das neu gegliederte Land zur „Turkestanisch Sozialistischen Sowjetrepublik“.

Doch schon 1924/25 wurden die Republiken in Zentralasien zusammengefasst. Jetzt entstand die „Usbekisch Sozialistische Sowjetrepublik“. Das war auch die Zeit, in der die KPdSU immer schärfer gegen Regimegegner vorging, sie mit Gefängnis bestrafte, in einen Gulag nach Sibirien verschleppte oder umbrachte.

Üstüns Vater Said-Ali wurde 1899 in Turkestans Hauptstadt Taschkent geboren. (Später hieß die zaristische Provinz wie schon beschrieben „Usbekistan“.) Said-Ali hatte 4 Geschwister. Der Vater des Neugeborenen Said-Ali war Großkaufmann und stammte aus einer Chodscha-Familie, genau wie seine Mutter. Den Titel „Chodscha“ durften Menschen tragen, die als Gelehrte galten. Sie konnten den Titel ihrem Nachnamen hinzufügen.

Mit 14 Jahren trat Said-Ali in das Geschäft seines Vaters ein, um zunächst den Kaufmannsberuf zu erlernen. Zur Abrundung seiner Ausbildung folgten Reisen in die wichtigen Städte des Zarenreichs. Ab 1915 besuchte er das russische Gymnasium in seiner Heimatstadt, an dem er 1918 das Abitur ablegte. Danach folgte bis 1922 das Studium an der physiko-mathematischen Fakultät der Universität Taschkent, das er mit der staatlichen Prüfung abschloss. Noch während seiner Studienzeit ernannte ihn das Ministerium für Volksbildung zum Vortragslehrer, um an der Universität Vorträge für Volks- und Seminarschulen zu halten. Nebenbei setzte er sich mit Erfolg für die Einführung des lateinischen Alphabets in seinem Heimatland ein. Weiter gründete Said-Ali die sogenannte „Kumak-Gesellschaft“, um mit dieser Organisation geeigneten Studenten ein Aufbaustudium in Deutschland oder in der Türkei zu ermöglichen. Damit er diese Ziele durchsetzen konnte, sandte man ihn als Delegierten nach Moskau. Folge war, dass die Regierung auch ihn als Stipendiaten nach Berlin an die Technische Hochschule schickte, wo er seine Diplom-Hauptprüfung 1930 ablegte. Danach war er im Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie mit der Vollendung seiner Doktorarbeit beschäftigt, die er 1931 abschloss.

Said-Ali hatte sich schon seit dem Kriegsende Russlands im Jahr 1917 mit Zeitungsartikeln und Plakaten gegen die blutige sowjetische Revolution gewandt. Das sollte später nicht ohne Folgen bleiben.

Wegen des in Russland tobenden Bürgerkriegs und der politischen Verfolgungen flüchteten 1,5 bis 2,0 Millionen Menschen nach der Oktober-Revolution aus dem Zarenreich. 500.000 davon kamen vorübergehend ins Deutsche Reich, davon 360.000 nach Berlin – wie auch Said-Ali. Fast alle bedeutenden russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts lebten vorübergehend in Berlin oder besuchten die Stadt. Russische Maler, Architekten, Sänger, Schauspieler und Verleger prägten das Kulturleben und lieferten in vielen Bereichen beachtliche Beiträge. Einer der Migranten gab dazu folgenden Kommentar: „Ich weiß nicht, wie viele Russen es damals in Berlin gab. Wahrscheinlich sehr viele, denn auf Schritt und Tritt hörte man Russisch. Dutzende russische Restaurants öffneten ihre Pforten mit Balalaika-Musik, mit Zigeunern, mit Gerstenfladen, mit Schaschlik und natürlich mit dem obligaten Sprung in die Seele. Es gab Kleinkunsttheater. Es gab drei Tageszeitungen und fünf Wochenblätter. Innerhalb eines Jahres waren siebzehn russische Verlage aus dem Boden geschossen!“ Nach der Machtergreifung der NSDAP war von all dem nichts mehr zu finden.

Anders sah es in Usbekistan aus: Said-Ali musste sich vor den Kommunisten in Sicherheit bringen. Dank seiner Kontakte zum Deutschen Reich konnte er in Berlin sein Studium fortsetzen. Von seiner Familie in Taschkent hat er – trotz vieler Bemühungen – nichts mehr gehört. Selbst die Nachforschungen seines Sohns Üstün blieben auch nach 1989 ohne Erfolg. Sie müssen Opfer der furchtbaren sowjetischen Säuberungswellen geworden sein.

Während des Studiums hatte Said-Ali die 1907 geborene Hamburgerin Käthe Deutschländer kennen und lieben gelernt. Sie studierte ebenfalls Chemie in Berlin und stammte aus einer angesehenen Hamburger Medizinerfamilie. Ihr Vater besaß eine orthopädische Klinik in der Brahmsallee im vornehmen Grindelviertel.

Ende der 1920er Jahre lief Saids sowjetischer Pass ab, wurde von der sowjetischen Botschaft aber nicht verlängert. Er konnte also nicht zurück in die Heimat, war damit staatenlos. Und vom Deutschen Reich erhielt er nach Abschluss seiner Promotionsarbeit keine weitere Aufenthaltsgenehmigung. Eine Einbürgerung in Deutschland war ebenfalls nicht möglich. Deshalb sprach er in der türkischen Botschaft vor, versuchte als nun Staatenloser einen türkischen Pass zu erhalten und in die neu gegründete Türkische Republik einzuwandern.

Er hatte Glück.

1932 fuhr das noch nicht verheiratete Paar Said-Ali und Käthe von Berlin über Wien nach Istanbul und weiter nach Ankara. Eine strapaziöse einwöchige Eisenbahn-Tortur, die sie nicht etwa im gediegenen Luxus des Orient-Express genießen konnten. Stattdessen mussten sie dicht gedrängt in nach Knoblauch, Schweiß, Zigaretten und Raki stinkenden Abteilen hocken, um einer ungewissen Zukunft entgegen zu fahren. Sie besaßen weder ausreichende Geldmittel noch Perspektiven. Allein Ali-Saids Plan, an der frisch gegründeten Uni von Ankara als Professor arbeiten zu wollen hielt sie aufrecht.

Und tatsächlich: Die Universitätsleitung war an Dr. Ankara, senior interessiert. Doch da man nicht sofort eine Stelle für ihn frei hatte, musste er zunächst in einem Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Zum Glück bot man ihm schon nach relativ kurzer Zeit einen Lehrstuhl als Physik-Professor an. Die Vorlesungen hielt er in usbekischer Sprache, die dem Türkischen sehr ähnlich ist. Doch einige Wörter hatten unterschiedliche Bedeutungen, eine andere Aussprache oder waren in der Türkei unbekannt. Deshalb legten ein paar Studenten ein Wörterbuch seines für sie frappierenden Wortschatzes zum besseren Verständnis an, aber wohl auch als Studentenulk.

1936 haben Said-Ali und Käthe in Ankara geheiratet.

Nach türkischen Gesetzen benötigten sie dafür einen türkischen Nachnamen. Sie entschieden sich für den der frisch gekürten Hauptstadt „Ankara“.

Die etymologische Herkunft des Namens „Ankara“ ist nicht genau bekannt. Einige sprechen davon, dass der griechische König Midas dort einen Anker gefunden habe und den Ort folglich „Ankyra“ (griechisch Anker) nannte. Nach dem Sieg Kemal Atatürks im türkischen Befreiungskrieg wurde die kleine Stadt Ankara wegen ihrer zentralen Lage zur Hauptstadt der Türkei erklärt. Das war 1923. Doch zunächst musste die Infrastruktur wiederhergestellt werden, denn die Stadt wurde 1917 größtenteils durch einen Brand zerstört, die Umgebung war versumpft und eine Brutstätte von Malariamücken. Hinzu kam der nun einsetzende Zustrom von Zuzüglern, so dass sich die Bevölkerungszahl zwischen 1920 und 1928 von 25.000 auf 100.000 vervierfachte. Für das Neukonzept der Stadtplanung griff man größtenteils auf deutsche Architekten zurück, die vor den Nazis in die Türkei geflohen waren.

Der 1941 geborene Üstün, jüngster von Said-Alis drei Söhnen, kam nach bestandenem Abitur im Jahre 1960 nach Hamburg und hatte den Wunsch Physik zu studieren. Seine Mutter hatte immer wieder von ihrer Heimatstadt und den dortigen Studien-Möglichkeiten geschwärmt. Sie sprach fast nur Deutsch mit ihren Kindern, so dass es für Üstün keine Sprachbarriere gab.

Zeitgleich mit ihm erschienen die Liverpooler Beatles in Hamburg, die ihren ersten Auftritt in der Indra-Bar auf der Reeperbahn hatten. Ob er sie wohl live gehört hat? Weiter war Hamburgs Nachkriegs-

Wiederaufbau so gut wie abgeschlossen. Daraufhin präsentierte der Senat im Dezember 1960 ein zukunftsweisendes Hafenerweiterungsgesetz. Das war der Weg in die Zukunft, der parallel zu Üstüns Lebensweg verlief.

Der junge Mann fand zunächst in dem ihm fremden Deutschland Unterschlupf und Anschluss bei der Familie seiner Mutter in der Brahmsallee. Deren Haus mit orthopädischer Klinik war von Weltkriegsbomben verschont geblieben. Obwohl sich Üstün große Mühe gab, sich in die deutsche Familie einzufügen, blieb die Situation kompliziert. Schließlich zog er 1964 aus. Doch geblieben war das Streben, seinen etwa gleichaltrigen Vettern zu zeigen, dass auch er – obwohl Ausländer – sein Studium mit einem guten Examen beenden würde. Das gelang durch seinen hohen Einsatz und mit Hilfe seiner Freundin Gerlinde, die Üstün in den Abendstunden – nach unendlich langen Labortagen in der Uni – mit Nahrhaftem versorgte. Sie hatten sich bei der Tanzveranstaltung in einer katholischen Kirchengemeinde kennengelernt.

Obwohl ihn einige Kommilitonen mit fremdenfeindlichen Bemerkungen zu ärgern versuchten, kümmerte er sich nicht darum. Er hatte nur den Wunsch, sein Studium mit Erfolg abzuschließen. Später erlebte er solche Provokationen nie wieder.

Üstüns Eltern waren nur ein einziges Mal nach dem Krieg, nämlich 1955, wieder in Hamburg. 1964 starb Käthe, Said-Ali 1972. Beide wurden in Ankara beigesetzt.

1968 schloss Üstün sein Physikstudium erfolgreich ab. Es folgte 1972 die Promotion am Institut für Physikalische Chemie. Seit 1974 war er Dozent am gleichen Institut. Mit eisernem Willen und Gerlindes Unterstützung ging er seinen Weg weiter und hat sein Abschluss-Examen mit „magna cum laude“ bestanden.

1977 hatte Dr. Ankara den Wunsch, auch an türkischen Universitäten Vorlesungen zu halten und bewarb sich mit umfangreichem Material und der Empfehlung seines Hamburger Doktorvaters im dortigen Bildungsministerium. Nach eingehender Prüfung erhielt er nicht nur die Lehr-Erlaubnis, sondern auch die Habilitations-Urkunde sowie den Titel eines Privatgelehrten zugesprochen.

Im Mai 1985 trat einer dieser Glücksfälle ein, den auch Erfolgreiche im Leben haben müssen. Üstün wurde in der Forschungsabteilung des Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer Hamburg als Leiter eingestellt. Seine Aufgabe war,

Handwerksbetriebe bei der Entwicklung von Neuvorhaben zu beraten und zu unterstützen. Ein Auftrag, der ihm auf den Leib geschrieben war. Denn er hatte das Talent, auch für schwierige Probleme technisch einfache Lösungen zu finden und diese den Handwerksmeistern ebenso einfach zu erklären, damit sie erfolgreich realisiert werden konnten.

Ein Beispiel ist das von Dr. Ankara mit einer Handwerksfirma entwickelte Verfahren zur umweltfreundlichen Trocknung von Obst und gefährlichen Flüssigkeiten. Damit hat er 1987 den Goldenen Staatspreis des Freistaats Bayern gewonnen und Franz Josef Strauß (damals Ministerpräsident) hat es sich nicht nehmen lassen, die Urkunde persönlich an die Handwerksfirma und Dr. Ankara in der Bayerischen Staatskanzlei zu überreichen.

Zwangs-Migranten und Kriegsgefangene im 2. Weltkrieg

Springen wir zurück ins Jahr 1933.

Mit der Machtergreifung durch die NSDAP begann die Vertreibung der jüdischen und jüdisch-stämmigen Bevölkerung. Doch bevor diese Bevölkerungsgruppe Deutschland verlassen durfte, raubte man ihre Besitztümer. Dem schloss sich die Vertreibung, später auch die Deportation oder der Mord an.

Nach 1939 kamen mehr und mehr Kriegsgefangene der von der Wehrmacht besiegten Länder ins Reich, gefolgt von angeworbenen Fremdarbeitern und willkürlich rekrutierte Zwangsarbeiter. Sie und später auch KZ-Insassen ersetzten zur Wehrmacht eingezogene deutsche Arbeitskräfte. Sei es im Handwerk, wie Bäckereien und Schusterwerkstätten, in der Landwirtschaft, im Bergbau, in Industriebetrieben oder bei Aufräumarbeiten von Trümmern.

Mit Ausnahme der amerikanischen Gefangenen mussten 4,6 Millionen Kriegsgefangene – entgegen der Genfer Konvention – Fronarbeiten in der deutschen Kriegswirtschaft leisten. Hinzu kamen 8,4 Millionen Fremd- und Zwangsarbeiter, die das gleiche Schicksal teilten, obendrein 1,7 Millionen KZ-Häftlinge.

Mehr als 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene starben in deutscher Kriegsgefangenschaft am Hunger, an Erschöpfung und Krankheiten, erfroren oder wurden ermordet.

Nur Gefangene, die im Handwerk oder der Landwirtschaft eingesetzt waren, konnten wegen der engen Zusammenarbeit Kontakte zu Deutschen knüpfen. Ansonsten war jede Verbindung mit Volksgenossen streng verboten.

Trotz der Millionen Fremder gab es zu ihnen also kaum Kontakte, Bekanntschaften und schon gar keine Freundschaften. Die waren vom NS-Staat bei Strafe verboten. Obendrein waren die Gefangenen für die Mehrheit der Deutschen Feinde, mit denen man keinen Kontakt pflegen wollte.

Folgende Episode gehört zu den Ausnahmen

Der Schriftsteller Walter Ehlers hatte schon im Ersten Weltkrieg in Frankreich gekämpft. 1939 wurde er erneut eingezogen. Nach dem Frankreichfeldzug von 1940 übernahm er ein Gefangenenlager französischer Soldaten in Pinneberg. Einer der Gefangenen beherrschte die deutsche Sprache und wurde sein Übersetzer. Dieser Mann hieß Henri. Leider wurde Henri so schwer krank, dass er in ein Krankenhaus gemusst hätte. Doch Kriegsgefangenen wurde die Aufnahme in ein Hospital verweigert. Ehlers machte sich tausend Gedanken, was tun. Der Mann war doch in Lebensgefahr. Egal was die braunen Machthaber befahlen, auf ihm lastete der Druck helfen zu müssen. Im 1. Weltkrieg wurden verletzte Franzosen doch auch in deutschen Lazaretten versorgt, und umgekehrt verletzte Deutsche in französischen. Warum sollte das mit Gefangenen diesmal anders verlaufen? Schließlich war ein Übersetzer funktionsnotwendig für das Lager. Ehlers wurde deshalb im Pinneberger Krankenhaus vorstellig, ließ sich beim Chefarzt melden und schilderte sein Problem. „Ich benötige den Gefangenen Henri dringend als Übersetzer. Wenn ich ihn verliere, kann ich meine Gefangenen nicht in ihre Aufgaben einweisen, nicht mit ihnen kommunizieren. Das wäre bestimmt nicht im Sinn der Wehrmacht und schon gar nicht im Sinne des Führers.“ Der Mediziner ließ sich erweichen, nahm Henri auf und sorgte dafür, das Henri genas.

Doch damit war die Geschichte nicht zu Ende!

Ehlers erkrankte 1948 an Polio, war von der Hüfte abwärts gelähmt. Doch er fuhr weiterhin Auto und machte selbst in diesem Zustand und vorgerücktem Alter größere Autoreisen mit seiner Frau.

Es war Ende der 1960er Jahre, als zwei junge Damen an der Autobahnauffahrt in Hamburg Horn winkten, um mitgenommen zu werden.

Ehlers hielt und nahm die beiden französischen Krankenschwestern mit. Sie erzählten, dass sie aus dem Midi stammen, was ihn daran erinnerte, dass der von ihm gerettete Übersetzer Henri ebenfalls in dieser Gegend gelebt hatte. Er schilderte den jungen Damen seine damaligen Erlebnisse und stieß damit eine zu Herzen gehende Entwicklung an. Die Krankenschwestern kamen aus einem Nachbarort von Henris Heimatstadt. Eine wollte ihren dort lebenden Bruder bitten zu schauen, ob es diesen Henri, einen Tapeziermeister, noch gäbe.

Zwei, drei Wochen später meldete sie sich bei Ehlers und berichteten, dass Henri immer noch in besagtem Ort Werkstatt und Geschäft betreibe und sich freuen würde, mehr von seinem Lebensretter Walter Ehlers zu erfahren. Umgehend schrieb er ihm einen langen Brief, der postwendend beantwortet wurde. Nach weiterem Schriftwechselwechsel kam die Einladung. Ehlers solle, trotzt seiner starken Behinderung, samt Gattin zu Henri ins Midi kommen. Ehepaar Ehlers machten sich also auf den weiten Weg in die Mitte Frankreichs.

Wie ein Held wurde Walter in Henris Heimatstadt begrüßt. Der Tapeziermeister hatte für ihn eine Art Sänfte bauen lassen, auf der Ehlers von vier kräftigen Männern durch das Städtchen getragen wurde, nach rechts und links winkend, wie der Papst. Lokale Zeitungen und Rundfunk- sowie Fernsehanstalten berichteten über diese versöhnliche deutsch-französische Kriegsfreundschaft. Für Ehepaar Ehlers wurde der Aufenthalt zu einer denkwürdigen Woche, ja zu ihrem Lebenshöhepunkte, dem bald ein Gegenbesuch von Henri und Familie in Hamburg folgte.

Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge…

Zum Ende des 2. Weltkriegs flüchteten Millionen Volks- wie Reichsdeutsche aus den deutschen Ostprovinzen und aus Osteuropa in Deutschlands Mitte und seinen Westen oder wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Man spricht von 14 Millionen. Später kamen mehr als drei Millionen Flüchtlinge aus der Ostzone/DDR hinzu, die dem kommunistischen Regime nach Westdeutschland entflohen. Obwohl sie alle Deutsche waren, deutsch dachten und redeten, ihre Familien seit Generationen das Schicksal ihres Heimatlandes geteilt hatten, war das Zusammenleben der Flüchtlinge mit den West-Deutschen zunächst angespannt.

Vorurteile gegenüber geflohenen Landsleuten

Ab 1945 kamen viele aus der „kalten Heimat“, wie man abfällig sagte, waren mittellos, wurden als „Pollacken“ beschimpft, suchten verzweifelt nach Angehörigen. Manchmal wurden sie als Angeber angesehen, wenn sie von der Größe verlorener Besitztümer sprachen oder beim Lastausgleich geltend machen wollten. Ihre Dialekte wurden oft als störend empfunden, Gerichte wie Fleck oder Kutteln galten als eklig. Und die jungen Flüchtlings-Männer und Frauen waren für die Eltern-Generation der Ansässigen inadäquate Heiratspartner ihrer Kinder. Möglicherweise gehörten hierher Gespülte einer anderen Glaubensrichtung an, waren katholisch oder evangelisch, was oft nicht dem Glauben der Mehrheits-Bevölkerung ihrer neuen Heimat entsprach. Das wurde ebenfalls gehässig kommentiert.

Nur in seltenen Fällen nahm man geflüchtete Landsleute mit offenen Armen auf. Man hatte doch selbst kaum genug Wohnraum und war neidisch auf jeden, der den eigenen noch mehr beschnitt.

Die Verballhornung eines Karnevalhits jener Zeit traf den Nagel auf den Kopf. Dessen Original lautete:

„Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß in welchem Jahr und das ist wunderbar…!“

Verballhornt sang die Straße:

„Am 30. Mai ziehen die Flüchtlinge weg. Wir tragen ihr Gepäck. Wir tragen ihr Gepäck! Doch keiner weiß in welchem Jahr und das ist sonderbar!“ Dieser Text spiegelte die Nachkriegs-Einstellung großer Teile der Bevölkerung wider.

Die erdrückende Flüchtlingszahl hatte im Nachkriegsdeutschland Positives für die Wirtschaft. Geflüchtete standen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, wollten etwas erreichen und waren ein williges Arbeitskräfte-Reservoir für die sich langsam wiederbelebende deutsche Wirtschaft. Denn viele der 11 Millionen deutschen Kriegsgefangenen musste noch lange nach dem Krieg in der Fremde schuften, wurden in nur kleinen Schüben zurück in die Heimat entlassen. Die letzten 10.000 kehrten erst 10 Jahre nach Kriegsende zurück.

Angekommen

Die Hiesigen hatten sich bis 1955 notgedrungen mit den Flüchtlingen arrangiert. Einige Flüchtlingsfamilien bewohnten sogar schon Anfang der 1950er Jahre ein neu gebautes Siedlungshaus in einer frisch angelegten „Ostpreußenstraße“. Man kannte und schätzte sich von der Arbeit, aus dem Verein, der Kirche, aus der Nachbarschaft oder wo immer her. Flüchtlinge waren fester Bestandteil der bundesdeutschen Gesellschaft geworden.

Apropos:

Die Bundesregierung hatte schon bald nach der Währungsreform ein umfangreiches Wohnungsbauprogramm über die KfW aufgelegt. Trotzdem war der Bedarf auch in den späten 1960er Jahren noch immer nicht befriedigt, denn zu den wohnungssuchenden Flüchtlingen kamen die vielen Ausgebombten. Der Bedarf an Wohnraum war gigantisch. Daneben mussten Schulen und Krankenhäuser gebaut oder dringend renoviert werden, gleichzeitig öffentliche Gebäude, Kirchen, Fabriken, Geschäfts- und Lagerhäuser. Die Infrastruktur war instand zu setzen und Brücken, Kanäle, Autobahnen und Eisenbahnlinien wieder herzurichten. Alles in allen eine Riesenanstrengung, die über 25 Jahre dauerte und die das Wirtschaftswunder möglich machte.

Zeit der Gastarbeiter

Schon Ende der 1950er Jahren wurden Ströme von Gastarbeitern nach Westdeutschland geholt, zeitversetzt Vietnamesen in die DDR, weil man in beiden Teilen Deutschlands zusätzliche Arbeitskräfte benötigte.

Gastarbeiter wurden zunächst mit den aus Kriegszeiten bekannten Begriff „Fremdarbeiter“ bezeichnet, die mehr Arbeitssklaven waren. Doch die jetzt Angeworbenen sollten, vornehm ausgedrückt, Gäste sein und nur auf begrenzte Zeit bleiben – das war Plan der Regierungen. Wegen der befristeten Arbeitserlaubnis durften sie ihre Familien zunächst nicht mitbringen oder nachholen.

Cornelia Frohboess setzte den Gastarbeitern Ende der 1950er Jahre ein gesungenes Denkmal:

„Zwei kleine Italiener

Die träumen von Napoli

Von Tina und Marina

Die warten schon lang auf sie.

Zwei kleine Italiener

Die sind so allein.Eine Reise in den Süden

Ist für andere schick und fein

Doch die beiden Italiener

Möchten gern zuhause sein.“

Am Liedtext kann man feststellen, dass spätestens Anfang der 1960er Jahren in Westdeutschland gesellschaftliche Veränderungen eintraten. Man zeigte Mitgefühl mit italienischen (und anderen ausländischen) Arbeitnehmern, deren Land man vielleicht aus dem Urlaub kannte, genau wie ihre Getränke und Gerichte. Schließlich bastelte man Lampen oder Kerzenhalter aus einer im Italien-Urlaub erworbenen Chianti-Flasche, kaufte Mirakoli-Spagetti, um den verflossenen Urlaub nachzuschmecken. Obendrein hatten man Sehnsuchtslieder über „das Land, wo die Zitronen blühen“ schon lange geschätzt, wie den Schmachtfetzen von Rudi Schuricke:

„Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt und die Sichel des bleichen Mondes am Himmel blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen im weiten Bogen die Netze aus.“

Nicos Apostolidis, Griechenland/Rumänien

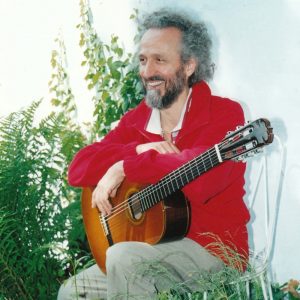

Ein Mensch mit großem Herzen, lebenslang von der Musik geprägt:

Nicos Apostolidis

Der griechische Bürgerkrieg begann im März 1946 und endete im Oktober 1949. Seinen Ursprung hatte er in dem Konflikt zwischen der linken Volksfront und der rechten Demokratischen Armee Griechenlands. Letztere wurde bis 1947 von Großbritannien, danach von den USA unterstützt.

Der Bürgerkrieg war die Fortsetzung des seit 1943 schwelenden Konflikts zwischen den beiden gegen die deutschen Besatzer kämpfenden Widerstandsgruppen.

Im Herbst 1947 kam es zum Wendepunkt des Bürgerkrieges, nachdem die USA eingegriffen hatten. Durch deren Unterstützung siegten die Konservativen auf ganzer Linie.

Doch wie immer bei Kriegen litt die Zivilbevölkerung am meisten. Die konservative griechische Regierung, beispielsweise, entführte ab 1947 Kinder von Eltern, die in der linken Guerilla aktiv waren und brachten sie auf die Gefängnisinsel Leros. Daraufhin schickten die Linksgerichteten zahlreiche Kinder (manchmal mit Eltern) aus ihrem Einflussbereich in andere kommunistische Staaten.

Zu letztgenannter Gruppe gehörte auch Familie Apostolidis, die zu dem Zeitpunkt sieben Kinder hatte. 1950 wurde ihr achtes, der kleine Nicos, im kleinen Dörfchen Pitesti in den Transsilvanischen Alpen von Rumänien geboren. Der Ort liegt nicht weit entfernt von Graf Draculas Schloss. Die Flucht der Familie aus Nordgriechenland nahe der albanischen Grenze hat der Knabe noch nicht miterlebt. Auf der Flucht aber war seine Mutter Katharina mit ihm schwanger. Den weiten und gebirgigen Weg über Albanien und Bulgarien nach Rumänien mussten alle Flüchtlinge, egal ob Kind oder Erwachsener, zu Fuß bei Wind und Wetter, bei Schnee, Eiseskälte oder unerträglicher Hitze zurücklegen. Der Elends-Treck begann 1949 und endete im darauffolgenden Jahr.

Die aus dem Bürgerkriegsland in Rumänien ankommenden Flüchtlinge wurden über das ganz Land verteilt. Familie Apostolidis kam in besagtes Dorf in den Südkarpaten, weil Vater Apostolidis Schuster war und dieser Beruf in seinem neuen Heimatdorf fehlte.

Als sein Jüngster vier oder fünf geworden war, musste er ihm mittags das Essen in die Werkstatt bringen, die auf der anderen Dorfseite lag. Das war für den Kleinen jedes Mal ein großes Abenteuer.

1956 traf Familie Apostolidis ein furchtbarer Schlag, als der Vater und Ernährer von der gefürchteten Securitate, der rumänischen Geheimpolizei, vergiftet wurde. Der 1948 nach dem Vorbild des sowjetischen KGB gegründete Geheimdienst terrorisierte das ganze Land und entwickelte sich zum Brutalsten Europas.

„Ein psychologisch geschulter Apparat, der es auf Zerstörung des Menschen abgesehen hat“, beschreibt die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller die Securitate. Auch sie war eines der 300.000 Opfer dieser schrecklichen Terrororganisation. Deren Repertoire reichte von stundenlangen Verhören zu jahrelangen Haftstrafen, Folter und Deportation in Arbeitslager – oder eben zur Ermordung.

Nach Vaters Tod begann für die Familie eine noch schwerere Zeit. Jedes Familienmitglied musste zum Lebensunterhalt beitragen. Auch der sechsjährige Nicos. Er versuchte sich als Gepäckträger auf dem Bahnhof, bot Touristen seine Dienste an. „Mir schmerzt noch heute der Rücken, wenn ich an die damalige Schlepperei denke!“, stöhnte er noch 2024. Doch selbst diese Schwerstarbeit wurde dem kleinen Knirps streitig gemacht. „Hau ab! Der Bahnhof ist mein Revier!“, verwies ihn ein größerer Bengel, dem sich Nicos zu beugen hatte.

Etwas entspannter wurde die finanzielle Situation der Familie, als Nicos‘ große Schwester den Direktor der griechischen Schule heiratete. Denn er unterstützte ihre Familie. Später bekam Nicos‘ kranke Mutter eine kleine Rente. Immerhin.

Schon lange hatte Nicos das Gefühl „du wirst bleiben müssen, um deine Aufgaben hier zu erfüllen!“ Diese Erkenntnis war verbunden mit der religiösen Zuversícht, dass Gott auf seiner Seite sei.

Nicos hatte das musikalische Talent von seinem ermordeten Vater geerbt. Heimlich nahm er mit 14 Musikunterricht, tanzte in aller Öffentlichkeit, musizierte und sang auf einer Dorf-Wiese und bot den gaffenden Kindern zum ersten Mal in ihrem Leben Bühnenerlebnisse. Als diese Auftritte bekannt wurden, verbot sie ihm seine Familie. Und dabei hatte er nach der Fernsehsendung über einen Gitarristen das Gefühl vermittelt bekommen, dass dieses Instrument sein Medium werden würde.

„Als Troubadour Gottes aufzutreten!“, das war von da an sein Ziel.

Nicos hatte das große Glück, in das vom Schwager geführte Bukarester Internat aufgenommen zu werden. Es wurde vom Staat finanziert. Doch er brach die schulische Laufbahn kurz vor dem Abitur ab und wanderte mit 18 nach Deutschland aus. Das war 1969. Natürlich sprach er kein Wort Deutsch. Nur Griechisch und Rumänisch. Sein Pass war immer noch der rumänische Emigrantenpass.

Heute besitzt er die begehrte deutsche Staatsbürgerschaft.

Zum Deutschland-Abenteuer angeregt wurde er durch den Verwandten eines Freundes aus Memmingen, der sein Gitarrenspiel in Bukarest bewundert hatte. Die erste riesengroße Hürde war das fehlende Fahrgeld nach Bayern. Das verdiente er sich als Schuhputzer auf dem Bukarester Hauptbahnhof. Es reichte für eine Fahrkarte. Aber natürlich konnte er sich in Deutschland weder Unterkunft noch Verpflegung, geschweige denn eine Krankenversicherung leisten. Und der Vorschlag, mit Straßenmusik Geld zu verdienen, war im kleinstädtischen Memmingen leider nicht umzusetzen.

„Du musst in eine Großstadt wie München. Da kommt Deine Musik bestimmt an!“, riet man ihm. Doch offenbar war die bayrische Hauptstadt auch nicht das richtige Pflaster für seine Musik. Deshalb wechselte er nach Hamburg. Und tatsächlich begann dort seine wichtige Schaffensphase. Nicht nur, dass er weiterhin mit Straßenmusik Erfolge hatte, nein, er komponierte auch viele Lieder. Doch seine wirtschaftliche Lage besserte sich nur langsam. Auch hier trieb ihn die Not einige Male dazu, unter den Bögen der Lombardsbrücke zu schlafen.

Da Nicos ein gläubiger Mensch ist kommentierte er diese und andere schwierige Lebenssituationen mit den Worten: „Ich lebte schon immer wie ein Fluss: Mal als Quell sprühender Phantasie, dann wieder wie ein mitreißender Wildbach, der strömende Träume und Sinnlichkeit mit sich trägt, die zum Schluss in Einkehr münden.“

Es war die innere Einstellung, die Nicos trotz häufig auftretender wirtschaftlicher Not im seelischen Gleichgewicht hielt. Das konnte und kann man auch seinem Gesicht entnehmen, das jedermann ein zugewandtes, fröhliches Lächeln zeigt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Nicos nie fremdenfeindlich behandelt wurde.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er in München anlässlich eines Benefizkonzerts zugunsten der Opfer der griechischen Militärdiktatur.

Am 4. Oktober 1982 war er in Kiel zu Gast in der Fernsehsendung „Einer wird gewinnen“.

Apostolidis hatte immer schon ein Herz für Menschen in Not. Deshalb gab er 1996 ein zweieinhalb Stunden-Benefiz-Konzert für Obdachlose im Hamburger Elbe-Kino unter dem Motto „Ein Märchen über das Glück“. Von jeder verkauften Eintrittskarte stiftete er 5.- DM für die Obdachlosen-Organisation „Hinz & Kunz“.

Sein Bankberater nahm ihn deswegen zur Seite und empfahl ihm, doch besser für sein notleidendes Konto zu sorgen, als wohltätigen Aufgaben nachzugehen. Doch Nicos wollte helfen, so wie man ihm geholfen hat. Als Beispiel nannte er eine schwerkranke Dame aus München, die ein Fan von ihm und seiner Musik war und ihn mehrfach mit einem Geldbetrag überraschte. Sie schenkte ihm öfter 1.000 Euro. Einfach so, denn – wie sie sagte – liebte sie seine Musik und seine Texte so wie seine Botschaft: „Ich diene Gott“.

Zwei Mal reiste Apostolidis in das kleine Heimat-Dorf seiner Familie in Nord-Griechenland. Einmal um Unterlagen für seine damals in Arbeit befindliche deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, ein anderes Mal, um auf den Spuren seiner Vorfahren zu wandeln.

Am 22. November 2009 feierte der Musiker sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Heute lebt und arbeitet er in Hamburg-Blankenese, wo er weiterhin Gitarrenunterricht erteilt. Er hatte mehrere Auftritte im kleinen Saal der Hamburger Musikhalle und präsentierte seine Musik auf verschiedenen Messen, wie auch im Kulturzentrum „Fabrik“ in Hamburg-Altona.

Sein Lebensmotto war und ist:

„Überleben durch Bescheidenheit, weil weniger mehr ist!“

Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde Westdeutschland weltoffener

Zumindest in städtischen Regionen. Man aß beim Italiener oder Griechen, reiste im Urlaub nach Österreich und Italien. Alliierte Besatzungssoldaten wurden inzwischen geschätzt. Deren Rundfunksender schickten fetzige Unterhaltungsmusik und Jazz über den Äther. Bill Ramsey begann beim AFN seine Karriere mit: „Hey Barbarriba…!“ Besonders beliebt waren die Kommentare und Songs des britischen Moderators Mr. Pumpernickel alias Chris Howland. Fernseh- und Kinofilme, Ausstellungen und Bücher taten ein Übriges.

Die meisten ausländischen Arbeitskräfte und Migranten blieben in Deutschland, kehrten nicht in ihre Heimat zurück, zogen ihre Familien nach. Sie waren aus den verschiedensten Himmelsrichtungen der Welt gekommen und ihre Zahl wuchs auf 17 Millionen (Migranten ab 18 Jahre, Stand 2024). Deshalb kennt beinahe jeder Deutsche eine Person, die Zuzug, Flucht bzw. Migration erlebt oder erlitten hat.

Die Statistik bestätigt das:

21,2 Mio. Menschen in Deutschland haben einen Einwanderungshintergrund*

13,9 Mio. besitzen 2024 einen ausländischen Pass und*

200.000 erhielten 2024 einen deutschen Pass.

* Der kleinere Teil von ihnen zog zurück in ihre Heimat oder in ein anderes Land. Daher die nicht miteinander vergleichbaren Zahlen.

Heute findet man Ausländer in jeder Gemeinde, jedem Wohnviertel. Vor allem in städtischen Regionen. Viele Sprechstundenangestellte haben ausländische Wurzeln. In Krankenhäusern arbeiten überwiegend ausländische Schwestern, Pfleger und Ärzte genau wie in Seniorenwohnanlagen. Handwerker haben oft ausländisches Personal. Zahlreiche Verkäufer kommen aus dem Ausland. Putzfrauen besitzen fast durchweg einen ausländischen Pass. Und die Polizei sucht Mitarbeiter mit türkischem Hintergrund, die in Vierteln eingesetzt werden, in denen hauptsächlich ihre Landsleute wohnen. Leicht könnte man die Liste fortsetzen. Und wenn man, bei welcher Gelegenheit auch immer feststellt, dass unser Alltag, unser Berufsleben von Menschen mit Migrationshintergrund mitgetragen wird, weiß man, dass wir auf diese wichtige Bevölkerungsgruppe nicht verzichten können.

Branko Presic, Jugoslawien

Branko Presic

Ein überzeugender Vorsatz von Familie Presic lautete: „Man sollte als Ausländer nie negativ auffallen, sich höflich benehmen und dankbar sein, als Gast in Deutschland sein zu dürfen.“

Jugoslawien wurde 1918 als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet. Nach dem Kriegsende von 1945 und dem damit verbundenen Sieg von Titos kommunistischer Partisanenarmee wurde aus der Monarchie ein sozialistischer, föderaler Staat.

Ende 1960 verschärften sich die nationalen Auseinandersetzungen im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Aus einem Streit der Philologen über die Gestaltung der serbokroatischen Standardsprache entwickelte sich die Bewegung „Kroatischer Frühling“, die mehr Rechte für die kroatische Volksgruppe forderte. Sie wurde 1971 von dem auf Lebenszeit regierenden Marschall Tito niedergeschlagen.

In diese politische Situation wurde Branko Presic 1972 in Belgrad geboren. Seine Mutter Katarina kam aus Zagreb, war katholische Kroatin, Vater Vitomir stammte aus Belgrad und war orthodoxer Serbe. Doch eigentlich war er überzeugter Atheist.

Zunächst hatte Brankos Vater Medizin studiert, sattelte aber vor Abschluss seiner Studien um und wurde Physiotherapeut.

Er liebte die Berge, insbesondere die Alpen, und als Physiotherapeut konnte er sehr bald in Südtirol, in Österreich und der Schweiz in Kliniken arbeiten.

Katarina und Vitomir waren länger als neun Jahre verlobt und genossen das Leben. Dazu gehörten auch viele Abenteuer-Reisen an die Adria mit seiner Moto Guzzi-Maschine. Als Katarina schwanger wurde, heiratete das Paar.

Nach Geburt des 2. Sohnes im Oktober 1973 hatte Vitomir den Plan, in der Schweiz Karriere zu machen. West-Deutschland stand wegen der durch die Wehrmacht verübten Kriegsverbrechen in Jugoslawien überhaupt auf seiner Wunschliste. Doch dann lag plötzlich ein unschlagbares Angebot aus Bad Oeynhausen in seinem Briefkasten, dem er folgte. Hier kam Sohn Branko in den Kindergarten und musste Deutsch lernen.

„Mama, was heißt Schmetterling?“ fragte er seine Mutter wißbegierig, die selbst nicht gut Deutsch sprach. Weil er als Ausländer die deutsche Sprache noch nicht beherrschte, kam es immer wieder zu Konflikten mit anderen Kindern. Mal wurde er gehänselt, mal gehauen, mal wurde ihm der Weg versperrt. Schon im Kindergarten, erinnert sich Branko noch, gab es die ersten körperlichen Auseinandersetzungen. Zum Glück gehörten Schläge nie zur Erziehung seiner Eltern – sie hatten die generationslange Kette der körperlichen Bestrafung von Kindern, wie sie es selbst erlebt hatten, nicht fortgesetzt.

1977 wurden Praxisräume am Jahnplatz im nahen Bielefeld frei, die Vitomir wegen der zentralen Lage sofort für seine Praxis anmietete.

Damit war er der sechste Physiotherapeut in der damals schon mehr als 200.000 Einwohner zählenden Stadt (heute über 330.000). Eine gute Ausgangssituation. (Vorher hatte es den Beruf des Physiotherapeuten in Deutschland nicht gegeben, sondern nur Krankengymnasten – „Die Berufsbezeichnung “staatlich anerkannter Physiotherapeut” existiert in Deutschland erst seit 1976. Damals wurde die Ausbildung zum Physiotherapeuten reformiert, und der Beruf erhielt seine staatliche Anerkennung.“) Quelle: wikipedia.

Natürlich legte der Vater Wert darauf bei Patienten wie Ärzten einen guten Eindruck zu hinterlassen, denn er wollte seine Praxis weiter ausbauen. Das gelang ihm durch seine umfangreichen medizinischen Kenntnisse und seine Bereitschaft zur Anpassung.

Sohn Branko absolvierte die Grundschule ohne Schwierigkeiten.

Er bewunderte Muhammed Ali und Bruce Lee, wollte bereits als 10-jähriger Karate oder Boxen lernen, doch seine Eltern mochten davon nichts hören. Kampfsport zu erlernen, verboten sie ihm ganz. Tischtennis erschien weniger gefährlich. Mit 11 Jahren machte Branko in einem städtischen Turnier den zweiten Platz seiner Altersgruppe. Er wurde auf einem Campingplatz-Tennis-Turnier von einem Talentscout angesprochen und durfte in einen Tennisverein. Dort herrschte die Aura elterngesteuerter Ambitionen, mit der Branko nicht lange mithalten konnte. Vielleicht auch, weil seine Eltern kein Trainingsgeld zahlen wollten und nie zu einem Turnier kamen, um ihren Sohn anzufeuern oder zuzuschauen, was es mit ihrem „talentierten“ Kind auf sich hatte. Nämlich gar nicht so viel, denn nach ein paar Jahren Mittelmaß in einer Turnier-Mannschaft (als einziger ohne regelmäßiges Training) begann er sich mehr für Mädchen als für Matchbälle zu interessieren.

Branko wechselte von der Grundschule aufs Gymnasium und schaffte auch dort alle schulischen Hürden einschließlich des Abiturs ohne Schwierigkeiten.

„Man sollte als Ausländer nie negativ auffallen,“ lautete das Motto seiner Familie, „sich höflich als Gast benehmen und dankbar sein, als Gast hier sein zu dürfen.“

Von seinem Deutschlehrer wurde Branko ganz besonders gefördert. Er spornte ihn an, wenn er ihn, bei Rückgabe einer Arbeit, vor der ganzen Klasse lobte: „Wieder hat Branko die beste Arbeit geschrieben, obwohl er Fremdsprachler ist!“

In der Oberstufe tat sich Branko in der schulischen Theater-AG hervor und schrieb „aus Spaß an der Freud“ ein Theater-Stück. In kaum 14-Tagen. Damals wollte er nur noch schreiben. Er konnte sich nichts anderes vorstellen. Texte wollte er verfassen, Geschichten über Langsamkeit, Entscheidungsfindung, Sehnsucht nach Freude, Anerkennung und Liebe sollten es werden. Außerdem schrieb er Gedichte – und zwar solche die nach allen Regeln der Reimkunst (und meist auch des Liebeskummers) funktionierten. Dass er nach dieser intensiven Entwicklungsphase Schriftsteller werden wollte, war selbstverständlich. Doch sein Vater warnte: „Mit Deinem Namen hast Du als Schriftsteller in Deutschland keine Chance!“. Er zwang ihn, den väterlichen Beruf des Physiotherapeuten zu ergreifen. Branko dagegen wollte nach Los Angeles zur Filmhochschule, hatte sich Prospekte besorgt, hörte aber vom Vater: „Wenn du das machst, bist du nicht mehr mein Sohn.“

Sie einigten sich darauf, dass er zunächst die dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten absolvieren muss. Danach könne er machen, was er wolle. Mit diesem Kompromiss war der Familienfrieden gerettet.

Doch die Literatur ließ ihn auch während der Ausbildung nicht los. Im Gegenteil, neben Anatomie wurde auch Homer studiert. Doch absprachegemäß wurde er Physiotherapeut. Nebenbei verschlang er Literatur, las alles, was ihm vor die Augen kam: Russen und Franzosen, Engländer und Amerikaner, nicht zu vergessen deutsche Autoren. Literatur wurde ihm zum Sehnsuchtsort.

Nach Abschluss seiner Physiotherapeutenausbildung, 1998, behandelte er in Bielefeld einen Patienten, der ihm anbot, ein Praktikum in seiner Filmproduktion zu machen. Man würde in Ecuador drehen und es wäre von Vorteil, aber nicht unbedingt nötig, Spanisch zu können. Branko entschied sich zunächst für die Weltsprache Spanisch. Die wollte er in Barcelona lernen. An einem der letzten fünf Tage seines Spanien-Aufenthalts lernte er eine Dänin namens Helle kennen, der er umgehend gestand: „Dich will ich heiraten.“

Mit dem Heiraten ließ sich das Paar allerdings noch Zeit. Zunächst wollte er Literatur studieren. Dafür zog Branko von Bielefeld nach Hamburg und meldete sich noch vor der Immatrikulation bei den Thaiholics, einem Thai- und Kickbox-Verein an. Fitness sollte für ihn im Vordergrund stehen. (Für Kampfsport-Meisterschaften war er mittlerweile zu alt.) Kickboxen wurde sein Ventil für manchmal auftretende Wut und Frustration.

Branko hatte sich für Hamburg als Studienort entschieden, weil man hier „Literatur und Medienwissenschaft“ studieren konnte. Besonders die Möglichkeiten, dabei Theater- und Filmwissenschaften zu belegen reizten ihn. Zu diesen Studiengängen wählte er Philosophie und Psychologie, zwei Nebenfächer, die ihn ebenfalls brennend interessierten. Doch in seiner freien Zeit war er, wenn es irgend ging, bei Helle in Barcelona oder Kopenhagen.

Während der Studienzeit hatte er viele Freunde, die in der Werbung tätig waren und ihn immer wieder animierten, es ihnen gleich zu tun. Deshalb entschied er sich neben dem Studium ein Praktikum in einer Agentur zu machen. Schnell gelang es ihm die Hierarchieleiter nach oben zu klettern, danach als „Freier Texter“ zu arbeiten, schließlich als Stratege bei der Top-Agentur „J. Walter Thomson“ einzusteigen.

Ein Job folgte dem nächsten. Daneben schloss er nicht nur sein Studium ab, sondern heiratete die blonde Helle aus Dänemark, der er so schnell seine Heiratsabsichten gestanden hatte. 2003 und 2005 folgten die Geburten ihrer beiden Töchter.

Elf Jahre arbeitete er abends obendrein als Dozent bei der Miami Art School und seit Oktober 2021 bei der Brand University in Hamburg. Ebenfalls seit 2021 ist er bei ARIC, Zentrum für künstliche Intelligenz, als KI-Ambassador tätig.

Über 20 Jahre währte diese Werbekarriere. Dann stellte die Corona-Pandemie alles auf den Kopf und er konnte sich die Zeit nehmen, sein Marketing-Buch „Rette sich wer kann“ zu verfassen. Zunächst auf deutsch. Als sich dafür kein Verlag interessierte, überarbeitete er es und verfasste es zweisprachig, nämlich auf deutsch und englisch. Schließlich bot er es nur in englischer Sprache an. Doch egal in welcher, es fand sich kein Verlag. Wieder begann er mit der Agenturarbeit und gründete eine Strategieberatung mit dem vielversprechenden Namen „Bureau Paradiso“. Leider entsprach deren geschäftliche Entwicklung nicht wirklich dem Firmennamen. Und so wechselte er zu seinen beruflichen Anfängen und arbeitet seit 2023 als Physiotherapeut in einem Hamburger Krankenhaus. So gut wie heute, sagt er, ging es ihm schon lange nicht mehr.

Auf die Frage, was Integration für ihn bedeutet, antwortet Presic philosophisch: „Wir Menschen sind bekanntermaßen anatomisch gleich, psychologisch hingegen sind wir Individuen. Jeder einzelne für sich.

Jede Gesellschaft erschafft sich ihre Kultur, um auf diesem Weg jedem Mitglied Identifikation und Ausdruck von Zugehörigkeit zu erlauben – Homo Sapiens ist eben ein soziales Wesen. Genau deswegen müssen Migranten versuchen, sich der zunächst fremden Gesellschaft anzupassen, wenn sie in ihr leben wollen. Das bedeutet hauptsächlich: ihre Gesetze zu befolgen, ihre Sprache zu lernen, ihre Werte, Sitten und Gebräuche zu verstehen und zu akzeptieren. Dann erst gehören sie dazu.

Übrigens: Jeder, der Regeln verändern möchte, muss sie zunächst einmal kennen. Regeln verändern sich in modernen Gesellschaften sowieso stetig – mit oder ohne Migranten. Am besten aber mit. Denn Evolution hat immer schon Vielfalt bevorzugt, um langfristig die besten Wege zu finden.“

Wikipedia drückt das komprimierter aus: Integration von Zugewanderten beschreibt einen dynamischen, lange andauernden Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens.

Welche Einstellungen haben Bundesbürger gegenüber Migranten bzw. Flüchtlingen?

Die Deutschen sehen in unkontrollierter Zuwanderung ein großes Problem. In einer 2023 erhobenen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos nannten 44% der Befragten die aktuelle Migration als eine ihrer drei größten Sorgen. Ein höherer Wert wurde in einer ähnlichen Ipsos-Umfrage zuletzt im März 2016 gemessen.

(t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik, 06.11,2023)

Migration und ihre Regeln

Um über heutige Flüchtlinge bzw. Migranten zu sprechen, muss man die Regeln kennen, die der deutsche Gesetzgeber bzw. die EU vorgeben.

Asylanten oder Flüchtlinge? Was ist die richtige Bezeichnung?

Das Völkerrecht zieht eine klare Trennung zwischen Menschen, die aufgrund bestimmter äußerer Einflüsse zur Flucht gezwungen sind (Flüchtlinge), und Menschen, die aus eigenem Antrieb ihr Land auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen verlassen (Migranten).

Binnenvertriebene sind Menschen, die in einem anderen Landesteil ihres Heimatlandes Zuflucht suchen. Sie fallen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention.

Fluchtgründe

Gefahren und Bedrohungen

Großunfälle, wie ein Atom-Unfall

Zwischen- oder überstaatliche Auseinandersetzungen, Bürgerkrieg

Vertreibung

Diskriminierung bestimmter Gruppen, wie z.B. Religionszugehörigkeit, ethnische Gruppenzugehörigkeit

Völkermord wie in Ruanda oder Massenmord wie in Srebenica

Terrorismus

Naturkatastrophen

Flucht aus Unfreiheit oder Gefangenschaft

Flucht aus wirtschaftlichen Erwägungen

Derzeitige Fluchtrouten nach Europa

- Von Mali und Marokko setzen sie nach Spanien/Kanaren über

- Von Tunesien und Libyen nach Italien

- Von der Türkei kommen sie über die Balkanländer nach Mitteleuropa

- Über Russland/Belarus und osteuropäische Staaten gelangen sie nach Mitteleuropa

2023 kamen 160.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer. Dabei gab es 2.000 Tote und Vermisste. Das entspricht 1,25% der Flüchtlinge.

Nur etwas mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge will überhaupt nach Europa. Die andere Hälfte sucht lieber Zuflucht in einem Staat des globalen Südens.

Quelle: BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Mayss Shehawi, Syrien

Mayss Shehawi

Was eine junge Journalistin aus Syrien erlebte, die Hals über Kopf aus ihrer Heimat fliehen musste und was man ihr abverlangte, als sie endlich in der Bundesrepublik eingetroffen war.

1992 wurde sie im syrischen Salamiyya geboren, einer Stadt von 113.000 Einwohnern, die von der religiösen Minderheit der Ismailiten dominiert wird. (Die Ismailiten bilden eine Religionsgemeinschaft im Islam, die im 8. Jahrhundert als Ergebnis einer Abspaltung aus der Imamiten-Shia hervorgegangen ist.)

Ihr Vater ist Agraringenieur und Dichter, die Mutter hat Physik, Chemie und Mathematik studiert und wurde „Cheflehrerin“ (Schulrätin) und Dozentin. Mayss hat eine Schwester, die wie die Eltern in Syrien lebt.

Mayss arbeitete in Syrien als Radio-Journalistin. Nach unliebsamer Berichterstattung wurde sie verhaftet und als politische Gefangene zunächst zwei Monate im Geheimdienstgefängnis unter der Erde eingekerkert. Es folgten zwei Prozesse. Einer vor einem Gericht des Militärgeheimdienstes. Irgendwann stellte sich heraus, dass sie weder Terroristin noch Militärangehörige sei. Deshalb wurde ihr Verfahren an ein Zivilgericht weitergeleitet und dort neu aufgerollt.

Die Gefängniszelle, in der sie einsaß, war 1½ Meter lang und 1 Meter breit. Mayss musste sie mit sechs Frauen teilen. Wenn eine von ihnen schlafen wollte, mussten andere stehen. Der Gefängnisalltag verlief unter unglaublichen Hygiene-Zuständen. Die Zellenluft war zum Schneiden stickig und übel riechend. Die Frauen konnten sich kaum waschen, hatten Läuse, mussten Tag und Nacht die gleiche ungewaschene Kleidung tragen und durften nur zwei Mal pro Tag zu kurzen, festgelegten Zeiten aufs Klo. Immer wieder erfolgten Verhöre und Folter.

Die menschenverachtenden Foltermethoden hatte der syrische Geheimdienst von dem kurz nach dem 2. Weltkrieg nach Syrien geflohenen ehemaligen SS-Hauptsturmführer und Eichmann-Mitarbeiter Alois Brunner, später auch von Stasi-Agenten der DDR gelernt. Deswegen lautete die Bezeichnung für die Schergen dieses furchtbaren Geheimdienstes „Die Deutschen“.

Freunde der Familie Shehawi setzten sich mehrmals für Mayss‘ Freilassung ein.

Entscheidend dafür war im Oktober 2012, dass ihre Eltern ein von staatlichen Stellen gefordertes Schmiergeld zahlten. Als die damals 20-jährige Mayss durch das Gefängnistor in die Freiheit entlassen wurde, lastete ein neues, frisch ausgesprochenes Verbot auf ihr: Sie durfte Syrien nicht verlassen.

2014 erschien die Geheimpolizei bei ihren Eltern und bot an, dass Mayss ausreisen dürfe, denn „Syrien ist nicht ihr Land!“ Diktator Baschar Hafiz al Sadat, der das Land schon 24 Jahre mit eiserner Hand regierte, wollte so starke Menschen wie Mayss unbedingt loswerden.

Zum dritten Mal zahlten die Eltern.

Am 14. November 2014 durfte Mayss Syrien mit einem Bus Richtung Libanon verlassen. Damit begann ihre Flucht.

Doch noch auf syrischer Seite der Grenze vernahmen sie die Grenzbeamten erneut zu den Umständen, über die sie bei beiden Prozessen hatte aussagen müssen. Schließlich, nach mehr als zwei Stunden Schikane, ließ man sie mit den Worten ziehen, dass sie niemals zurück nach Syrien kommen dürfe!

Nachdem ihr Bus endlich die syrisch-libanesische Grenze passiert hatte, führte sie die Reise per Flugzeug nach Izmir in der Türkei. Dass Mayss´ Flucht gut vorbereitet war ist daran zu erkennen, dass sie in Izmir nach ihrer Ankunft für drei Tage in einem Schleuserhaus versteckt wurde. (Natürlich war auch das mit einer nicht unerheblichen Geldzahlung verbunden).

Mit 40 weiteren Flüchtlingen (inklusive Kinder) ging es in der dritten Nacht zu Fuß zu einem versteckten Strandabschnitt, eskortiert von Bewaffneten, die die Flüchtlinge unbarmherzig antrieben. In Ufernähe lagen die Bestandteile eines neun Meter langen Schlauchboots, das von den Flüchtlingen aufgepumpt und mit dem ebenfalls herumliegenden Motor versehen werden musste. Zum Abschluss wiesen ihnen die Schlepper die Richtung, in der die nächste griechische Insel lag und verschwanden in der Finsternis der Nacht.

Notgedrungen musste einer der Flüchtigen das Boot notgedrungen steuern. Wären sie von der griechischen Küstenwache aufgebracht worden, wäre er als Schlepper bestraft worden. Doch das blieb ihnen erspart. Dafür zeigte sich das Meer nicht nur mit einer frischen Brise, sondern mit erheblichem Wellengang und Spritzwasser, von dem das Boot und seine Insassen immer wieder überschüttet wurden. Unter Todesängsten und Seekrankheit, mit Wehklagen und bösen Flüchen auf den Lippen landeten sie zweieinhalb Stunden später nahe der Hafenstadt Mytilini auf der griechischen Insel Lesbos. Damit waren sie in Sicherheit.

Die 40 Personen kamen umgehend in ein Auffanglager.

Doch die Lagerumstände verschreckten Mayss maßlos. Sie erinnerten stark an die schrecklichen Monate im Gefängnis der Geheimpolizei. Sie konnte nur noch schreien. Nach einer Weile registrierte sie, dass ihre Schreie etwas bewirkten. Sie wurde von einem der Grenzbeamten nach dem Grund gefragt und gab an, schwanger zu sein und hier weg zu müssen. Das stimmte zwar nicht. Doch sie war der Behörde als moderne junge Frau aufgefallen, der erlaubt wurde, die Nacht in einem Hotel, natürlich auf eigene Rechnung, zu verbringen. Am Tag darauf nahm sie die Fähre nach Athen.

In der griechischen Hauptstadt führte sie der Weg direkt ins nächste Reisebüro, um die Busfahrt über Saloniki zur mazedonischen Grenze zu organisieren. Die Reise durch das winterliche Land begann recht bald. Die griechische Seite der Grenze wurde problemlos passiert. Anders war es auf mazedonischer, auf der sie von dortigen Grenztruppen im Nirgendwo bei minus 20° die Nacht über festgehalten wurden.

„Wer nicht spurt wird erschossen!“ wurde sie in harschem Befehlston angebrüllt. Die Festsetzung dauerte von 4.00 Uhr morgens bis zum nächsten Nachmittag um 17.00 Uhr. Als ein Grenztruppen-Offizier entdeckte, dass Mayss eine Halskette mit Kreuz trug, ein Geschenk ihrer Schwester, wurde sie gefragt, ob sie Christin sei. Bejahend nickte sie und durfte die Grenze passieren.

Nach den Strapazen der bisherigen Flucht, besonders aber nach der vorausgegangenen Nacht, ging es ihr hundeelend. Als sie schließlich mit dem überfüllten orientalischen Zug und seinen widerlich verdreckten Toiletten in Serbien ankam, diagnostizierte ein Arzt, dass sie Asthma habe. Diese Krankheit wurde bei ihr zum ersten Mal diagnostiziert. „Sie werden mit der Krankheit dauerhaft leben müssen,“ war die wenig tröstliche Prognose des Mediziners.

Die Flucht nach Mitteleuropa setzte sie mit Bahnen, Bussen und Taxis fort, immer geplant und kontrolliert durch das GPS und google maps. Überhaupt war ihr Smart Phone die größte denkbare Hilfe, den Weg in ihr „gelobtes Land“ Deutschland zu finden und gleichzeitig die Nabelschnur zur Heimat zu behalten.

Mit dem Zug ging es nach Österreich. In der Alpenrepublik traute sie sich zum ersten Mal seit der Türkei auf eine öffentliche Toilette. In Österreich nahm sie auch die erste Mahlzeit nach langem zu sich. Weiter ging es in die Bundesrepublik. In Passau wurden ihre Daten und Fingerabdrücke in der „Landesaufnahmeeinrichtung LEAs des Bundesamtes für Asylsuchende“ registriert. Während dieses Vorgangs kamen ihr Szenen aus Nazi-Dokumentationen des syrischen Fernsehens in den Sinn, die ihr erneut Angst einflößten.

“Wenn die Deutschen nun immer noch Nazis sind??“

Doch ihre Gesprächspartner waren freundlich und hilfsbereit. In Passau wies man sie an, sie müsse nach Kiel, um dort endgültig aufgenommen zu werden. Also besorgte sich Mayss ein Bahnticket für 380.- € und die Reise ging mit ein paar Schicksalsgefährten gen Norden. Leider stiegen sie viel zu früh aus. Daher musste sie die Reststrecke mit zwei Schicksalsgefährten per Taxi für 200.- € bewältigen. Doch auch die Kieler Landesaufnahmeeinrichtung nahm sie wegen Überfüllung nicht auf.

Sie sollten sich Neumünster melden.

Inzwischen war es abermals Abend, als ihr die Neumünsteraner Einrichtung mitteilte, dass auch sie derzeit niemanden mehr aufzunehmen könne.

„Das Beste ist, Sie melden sich in Berlin-Tempelhof.“

Als Mayss in Neumünster wegen der fortgeschrittenen Tageszeit um eine Übernachtungsmöglichkeit bat, wurde ihr offeriert, auf einer Matratze neben den Toilettenkabinen zu schlafen. Entrüstet lehnte sie ab und übernachtete in einer billigen Pension, die sie wiederum selbst bezahlen musste. Da all ihr Geld für die bisherige Flucht draufgegangen war, fuhr sie „schwarz“ mit der Bahn in die Bundeshauptstadt. Auch dort teilte man ihr mit, dass man leider keinen Platz für neu ankommende Geflüchtete habe. Sie möge nach Eisenhüttenstadt fahren. Dort würden Aufnahmemöglichkeiten bestehen. Doch auch in der Stadt an der polnischen Grenze wurde sie abgewiesen und nach Frankfurt/Oder verwiesen.

Von dort ging es weiter nach Finsterwalde!

Welch ein Kulturschock. Der Ort, der in den letzten Wochen des 2. Weltkriegs stark gelitten hatte, zeigte immer noch viele hässliche Lücken. Das bedrückendste aber waren die abweisenden Menschen.

Die Erfahrungen, die sie während dieser Zeit machte, waren alles andere als einladend. Wenn sie im Supermarkt einkaufte, wurden anschließend ihre Taschen kontrolliert, um festzustellen, ob Gestohlenes darin zu finden sei. Als sie bei der dortigen „Tafel“ um Lebensmittel bat und statt „Zitrone“ das englische Wort „lemon“ benutzte, wurde sie von der Caritas-Ehrenamtlichen zurechtgewiesen: „Du kriegst kein Essen, wenn Du Deine Wünsche nicht auf deutsch sagen kannst!“ Für die renommierte katholische Organisation sicher keine geeignete Mitarbeiterin.

Ausgerechnet hier musste sie von Dezember bis Juli des darauffolgenden Jahres bleiben.

Als sie endlich den heißbegehrten „Aufenthaltstitel“ in Finsterwalde in Händen hielt, reiste sie umgehend nach Bremen und damit in eine ganz andere Welt, wie sie fand. Hier waren die Menschen freundlich und aufgeschlossen, niemand schimpfte über Asylanten.

Die Hansestadt an der Weser sollte ihr erster Ankerplatz in Deutschland werden, in dem sie von Juli 2016 bis August 2019 lebte. Vom dortigen Jobcenter erhielt sie die Möglichkeit Deutsch zu lernen. Wie froh war sie, als sie ihre Anliegen und Wünsche nicht mehr auf Englisch vorbringen musste. Nebenbei jobbte sie.

Während dieser Zeit plante sie, sich endlich ihren größten Wunsch zu erfüllen: allein in einer kleinen Wohnung leben zu können. Doch die Makler-Courtage sollte 1.700.- € betragen. Eine Summe, die sie nicht aufbringen konnte.

„1.000 €uro kann ich zahlen. Den Rest erhalten Sie später!“, war ihr Angebot, auf das sich der Makler einließ.

Endlich ging es vorwärts, wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten.

Dann erhielt die syrische Journalistin im Jahr 2019 ihre große Chance:

Sie konnte als Volontärin beim NDR anfangen.

Inzwischen arbeitet sie als „feste freie“ Journalistin beim Hamburg Journal des NDR.

Eine geglückte Integration.

Fachkräftemangel – Deutschlands großes Problem

In vielen Regionen und Branchen unseres Landes fehlen gut ausgebildete Fachkräfte. Die Zahl der offenen Stellen lag 2022 bei rund 1,98 Mio. Mit ihrer Fachkräftestrategie setzte die Bundesregierung seit 2020 hauptsächlich auf ausländische Potentiale. Weil Deutschland derzeit und in Zukunft unbedingt qualifizierte Zuwanderung benötigt.

Denn 10,8 Millionen Erwerbstätige (25%) sind heute schon über 55 Jahre alt, aber nur 3,2 Millionen junge Fachkräfte rücken nach. Dadurch wird sich der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Besonders betroffene Branchen sind: Dienstleister, produzierendes Gewerbe, das Baugewerbe und die Metall- und Elektroindustrie.

In Berufen mit besonders hohem Fachkräftemangel blieben von Juli 2023 bis Juni 2024 rechnerisch durchschnittlich mehr als 60% der offenen Stellen nicht besetzt. Da fragt man sich, warum die Ampelregierung nur Maßnahmen anpackte, die keine Wirkung zeigten. Obwohl das schnell sichtbar wurde, hätte die Möglichkeit bestanden das Konzept zu optimieren. Wollte man das nicht?

Ausländische Kräfte sind auch aus einem anderen Grund notwendig:

Die deutsche Bevölkerung nimmt ab. Zu wenige Kinder werden geboren. Deshalb ist es zu begrüßen, wenn Fachkraftfamilien die schwächelnde deutsche Geburtenrate beleben.

Übrigens: Unter „Fachkräfte“ versteht der Gesetzgeber Personen mit qualifizierter Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren oder einem Hochschulabschluss.

William Rios Carrera, Kolumbien, Venezuela, Österreich

William Rios Carrera

Farbig, aus kolumbianischer Favella stammend, Hippie, Tischler, Angestellter der Atomenergiebehörde in Wien und schließlich Polizist in Hamburg – mehr geht nicht:

William wurde 1955 in Cartagena/Kolumbien geboren. Sein Vater Cesar Rios Cordoba war selbstständiger Handwerker, der mit seinen Leuten vor allem als Subunternehmer beim Pipelinebau Geld verdiente. Leider war er sehr gewalttätig, jähzornig und brutal. Er verprügelte nicht nur seine sieben Kinder aus nichtigen Anlässen, sondern auch Williams Mutter Arminda. Einmal ging er sogar mit dem Messer auf sie los. Hätte der kleine William nicht laut und angsterfüllt geschrien, die Situation hätte sehr schlimm enden können.

Arminda entschloss sich 1964, endgültig aus Cartagena, nein aus Kolumbien zu verschwinden, um vor ihrem brutalen Mann in Sicherheit zu sein. Zunächst nahm sie ihren ältesten Sohn mit zum Maracaibo-See, an dem sie eine Imbissbude eröffnete.

Drei Jahre danach, 1966, holte sie ihre restliche Kinderschar aus Cartagena ab. Dabei ging sie sehr vorsichtig zu Werk, ließ keinen Freund, keinen Nachbarn oder Verwandten von ihrem Plan wissen, sondern informierte nur die beim Vater lebenden Kinder. Nachdem der frühmorgens zur Arbeit gegangen war, krochen sie alle – schon fertig angezogen – aus ihren Betten. Und fort ging die Flucht Richtung Venezuela los. Vater Cesar Rios Cordoba hat keinen von ihnen jemals wiedergesehen oder von ihnen gehört.

Bis zur Flucht aus Kolumbien verlief Williams Schulzeit wenig erfolgreich. Das lag nicht nur an schlechten Pädagogen, sondern auch an deren furchtbaren Strafen. Zum Beispiel wurden Schüler wegen Kleinigkeiten in ein Kellergewölbe gesperrt, wo ihnen ein als Dämon

Verkleideter furchtbare Angst einjagte. Erst in Venezuela lernte er im Alter von 10 Jahren Lesen und Schreiben, wurde dort ein so guter Schüler, dass er eine Klasse übersprang.

Zur Zeit ihrer Flucht gab es Spannungen zwischen Kolumbien und Venezuela. Die gemeinsame Grenze wurde scharf bewacht und auf unerlaubte Grenzgänger sogar geschossen. Deshalb musste der Grenzübertritt von Arminda und ihren Kindern auf geheimen Pfaden durch den Dschungel erfolgen, um ungesehen ins Nachbarland zu gelangen. Immer von der Angst geplagt, dem Ehemann und Vater zwar entronnen zu sein, nun aber wilden Tieren zum Opfer fallen zu können oder erschossen zu werden.

Als Dschungel und schwieriger Grenzbereich endlich überwunden waren, konnten sie sich von Lastwagen mitnehmen lassen, um nach Caracas zu gelangen. Dort lebten sie im Elendsviertel. Doch der

junge William begann sich für Literatur zu interessieren, las Goethe, Hesse, Nietzsche, Schopenhauer, Kant sowie französische Klassiker. Außerdem trank er weder Alkohol, noch rauchte er. Er war also das, was man strebsam und solide nennt.

Dann veränderte sich Williams Leben durch ein dramatisches Ereignis: George, ein übler Nachbarsjüngling, schlug einem Deutschen mit einem Radkreuz einige Zähne aus.

Durch diesen Vorfall lernten sich William und der Geschädigte Heinz Goll im Slum von Caracas kennen und schätzen. Goll war schon über 40, hatte die ganze Welt bereist, trug trotz tropischer Hitze einen Mantel mit Pelzbesatz, hatte bis auf die Schultern fallende Haare, eine Kette um den Hals und sah so aus, wie sich William Jesus vorstellte. Noch bevor Heinz Golls Gebiss wieder hergestellt war, lud er William in sein Kunstatelier nach Klagenfurt in Österreich ein und wurde dessen Mentor. Für den jungen Mann war das eine Riesenchance künstlerisch tätig zu werden, denn er hatte schon seit längerer Zeit aus Abfallholz kleine Kunstwerke gestaltet, die in seiner Umgebung viel Beifall fanden. Golls Atelierhaus wurde „Kunstkollektiv Mieger“ benannt. In dem Kärtner Bauernhof arbeiteten zwanzig Künstler aller Fachrichtungen. Die Tiere des Hofs waren ebenfalls von den Künstlern zu versorgen. Diese Arbeitsleistung sowie eine kleine Miete waren die Entlohnung für den ansonsten kostenlosen Aufenthalt auf dem Gehöft. Nach drei Jahren litt William so unter Depressionen, dass er dringend in eine andere Umgebung wechseln musste. Er ging deshalb ins Burgenland. Als Schwarzer war es ihm in der bisherigen Künstlergemeinschaft nicht gelungen Freunde oder gar eine Freundin zu finden.

Im Burgenland wurde er von der Gemeinschaft um den Künstler Otto Mühl aufgenommen, der zum Wiener Aktionismus zählte. Es handelte sich um die „Mühl-KommuneAAO“, auch „Friedrichshof-Gruppe“ genannt. Den Ausschlag für Williams Aufnahme gaben vor allem die mitentscheidenden Frauen. Die Kommune praktizierte freie Liebe, duldete keine Zweierbeziehungen oder Kleinfamilien und hatte bei Williams Eintritt 700 Mitglieder. Sie verfügte über verschiedenste Wirtschaftsbetriebe, deren Erträge in die gemeinsame Kommunen-Kasse flossen. Zu den Firmen gehörte eine große Tischlerei, in der William eine Lehre absolvierte. Auch das Immobilienmakler-Büro zählte dazu, das international tätig war. Hier setzte William seine Berufsausbildung nach der Tischlerlehre fort. Doch auch Autowerkstätten, Gärtnereien, sogar eine Filmproduktion und vieles mehr gehörten zur Kommune. Zur Verbreitung guter Laune wurde viel Musik gemacht.

Persönliche Geldmittel durfte man nicht besitzen. Erträge der Wirtschaftsbetriebe, Einkommen und Gehälter der Kommunarden flossen, wie gesagt, in den großen Firmen-Topf. Davon lebte man und baute für die 700 Sektenmitglieder wunderschöne Wohnhäuser. Die Kommunarden hatten alle eine Nummer. William besaß die Nummer 140. 13 Jahre blieb er Mitglied der Kommune.

Mit den Jahren wurde Otto Mühls Verhalten gegenüber seinen Kommunarden immer autoritärer. Mehr und mehr Mitglieder verließen die Gemeinschaft. 1988 wurde die Kommune aufgelöst. 1991 verurteilte man Mühl wegen Unzucht mit Minderjährigen und Verstoßes gegen das Suchtgiftgesetz zu sieben Jahren Haft.

Zu den Sektenmitgliedern gehörte auch eine Hamburger Psychologin, die aus gutem Hause stammte. Als sie nach der Kommunezeit den farbigen William heiratete, gab es ein irreparables Zerwürfnis mit ihren Eltern. Ihr Vater vermachte ihr zwar noch ein Haus in Hamburg, ansonsten enterbte er sie, obwohl das Paar inzwischen zwei Kinder hatte.

Nach Auflösung der Kommune zog William nach Wien. Bei der „Internationalen Atomenergiebehörde IAEU“, die als Teil der Vereinten Nationen 1957 gegründet wurde, fand er Arbeit al Location- und Relocation-Agent. Das hieß, dass er ein Jahr lang die auswärtigen Behördenangestellten betreute, ihnen Wohnraum und Autos beschaffte, sie wieder zurückgab und viele andere Services erledigte, die der großen internationalen Mitarbeiterzahl diente, sofern jemand nach Wien versetzt wurde oder aus Wien fortzog.

Übrigens besitzt William Carrera inzwischen einen österreichischen Pass.

1991 zog William mit Frau und Kindern nach Hamburg. Die junge Familie wohnte in der vom Vater geschenkten Villa. Er begann eine Ausbildung zum Werbekaufmann, denn als Immobilienmakler hatte er keinen Erfolg. Doch auch die Werbebranche war nichts für ihn, deshalb bewarb er sich als Verkäufer in einem Unternehmen für hochwertige Möbel und Gartengestaltung, denn er hatte sich schon immer für Architektur und Wohnungseinrichtungen interessiert.

Die Aufgabe eines Möbelverkäufers schien ihm auf den Leib geschneidert. Das zeigten auch seine Verkaufszahlen. Monat für Monat gewann er den betriebsinternen Wettbewerb um den besten Verkäufer

und jeden Monat gewann er die Prämie als bester Verkäufer: eine Flasche Sekt.

Obwohl er ein Familienmensch war und nun endlich auch im Beruf Erfolg hatte, ging seine Ehe während dieser Zeit in die Brüche. Es ging einfach mit zu viel beruflichem Stress einher.

Nach zwei Jahren erhielt er vom Junior-Inhaber das Angebot, die Niederlassung des Betriebes auf Ibiza als Geschäftsführer zu übernehmen, die bisher von dessen Vater geleitet wurde. „Aber seien Sie vorsichtig! Mein Vater ist nicht einfach und hat schon viele Geschäftsführer verschlissen!“, wurde er vom Junior vorgewarnt.

William gab sich alle Mühe, dem offenbar schwierigen Senior alles recht zu machen. Doch er merkte schnell, dass man ihn nur Assistentenaufgaben und Hilfsdienste ausführen ließ. „Holen sie nachher die Kinder von der Schule!“ war ein oft an ihn gerichteter Befehl. Von Geschäftsführeraufgaben keine Spur. Auch über Möbelbestellungen des Alten wurde er nicht informiert. So wusste er beispielsweise nicht, was er machen sollte, als ein LKW mit Ware im Wert einer halben Millionen Euro auf dem Hof stand und der Senior nicht da war. Zwei Jahre hielt er durch. Dann warf er das Handtuch und ging zurück nach Hamburg. Doch der Junior hatte angeblich keine Verwendung mehr für ihn, denn sein Vater hatte ihn von Ibiza aus schlecht gemacht.

William war verzweifelt. Er hatte bisher immer an das Gute im Menschen geglaubt.

Nach dieser großen Enttäuschung bewarb er sich bei der Polizei; und zwar als Angestellter, nicht als Beamter. Denn nicht alle Jobs der Polizei werden von Beamten erledigt. Die Hamburger Polizei ist auch Arbeitgeber von zahlreichen Angestellten, die von Objektschutz bis zur Systemadministration die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen müssen – allein oder im Team. Voraussetzung dabei ist ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, sowie sicheres und freundliches Auftreten. Wichtig ist aber auch die Freude am Umgang mit Menschen, die Polizisten bei ihren Einsätzen im gesamten Hamburger Stadtgebiet, selbst in unvermeidbaren Konfliktsituationen, zeigen müssen.

William musste zunächst eine sechsmonatige Grundausbildung ableisten und konnte sich später durch Teilnahme an aufbauenden Ausbildungsmodulen weiterentwickeln, während die meisten Kollegen auf diese Fortbildungen verzichteten. Bis zur Pensionierung versah er seinen Dienst. Heute wohnt er mit seiner Lebensgefährtin in Blankenese.

Angekommen – in unendlicher Warteschleife

Hunger und Not gehören zu den bedeutendsten Fluchtauslösern. Durch die Globalisierung und elektronische Medien gibt es für jeden Flüchtenden detaillierte Informationen, welches Land die scheinbar besten Lebensbedingungen bereithält.

Die Mehrzahl der Flüchtlinge kommt, um zunächst die Schulden, die ihre Flucht verursacht hat, so schnell es geht abzubauen. Weiter geht es um die Unterstützung ihrer im Heimatland zurückgebliebene Familie.

Doch nach den Strapazen und Aufregungen der Flucht erwartet sie im gelobten Deutschland eine Mega-Enttäuschung: Die hiesigen Behörden versuchen zunächst festzustellen, ob ein begründeter Fluchtgrund vorliegt. Ist das endlich, endlich positiv geklärt, müssen sie Sprachkurse absolvieren und Zertifikate beibringen, die nachweisen, welche beruflichen Qualifikationen sie in ihrem Heimatland erworben haben, die deutschen Abschlüssen entsprechen.

Die allermeisten müssen berufliche Nachschulungen durchlaufen oder ihren Beruf praktisch neu erlernen. Das bedeutet, dass z. B. gestandene Flüchtlingshandwerkern mit deutschen Anfängern die Berufsschulbank drücken müssen. Obwohl sie nach „learning by doing“ in ihrem Heimatland als Maurer, Maler oder anderem handwerklichen Beruf gearbeitet haben und dies auch in ihrem Gastland machen wollen. Ihrer Meinung nach kommt es darauf an, was man in seinem Beruf leistet und nicht, welches Zertifikat man besitzt.

Die meisten Neuangekommenen waren zunächst voller Tatendrang und Hoffnung. Doch die zermürbenden bürokratischen Prozesse deutscher Behörden zerstören alle positiven Gefühle und zwingen sie unselbstständig und gegängelt zu leben und statt von selbstverdientem Geld von staatlicher Fürsorge auskommen zu müssen. Das alles erleben sie isoliert, eng zusammengepfercht und zum Nichtstun verdammt in einem Lager.

Enttäuschung, Frustration und Zermürbung sind die Folge, aus der Ablehnung, Wut und manchmal sogar Hass und Gewalt entstehen.

Aus der Willkommenskultur wird grausame Enttäuschung. Und bei der einheimischen Bevölkerung entsteht das Gefühl, die arbeiten ja nicht, die leben nur auf Kosten unserer Sozialsysteme.

In vielen Fällen dauern die einzelnen Stufen des vom Staat vorgegebenen Integrationsweges fünf Jahre. Fünf lange Jahre, in der die Neuankömmlinge dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen.

Um 1970 gab es in der alten Bundesrepublik 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtige ausländische Arbeitskräfte. Sie alle durften nach einem kurzen Sprachtraining arbeiten und haben entscheidend zum Wohlstand unseres Landes beigetragen. Das bedeutete damals, dass sie – anstatt dem Staat Geld zu kosten – unsere Sozialsysteme mit ihren Sozialbeiträgen gestärkt haben.

Warum gehen wir heute einen Weg der Verschwendung von Geld, Ressourcen und Motivation?

Bericht nach „Nichts ist stärker als die Idee“ von Jürgen Hogeforster

Irrungen und Wirrungen deutscher Migrationspoli-tik

Meinungen und Ansichten der Flüchtlingspolitik spalten unsere Gesellschaft. Die einen wollen unsere Grenzen schließen, um die Flüchtlingsströme zu stoppen. Die anderen möchten am liebsten jeden Migranten nach Deutschland holen. Eine Gruppe will ihnen kaum Geld zukommen lassen und Artikel des täglichen Bedarfs ausschließlich per Karte ausgeben. Die andere hält das für unmenschlich. Sie wollen das Gegenteil.

Gerade im Bereich der Migration gibt es viele entgegengesetzte Meinungen. Sie spalten unser Land. Deshalb wächst eine flüchtlingsfeindliche Partei wie die AFD weiter und weiter.

Meinung des BAMPF-Chefs

Kein Geringerer als der Chef des Bundesamtes für Migration BAMPF, Hans-Eckardt Sommer, fordert radikale Reformen der Migrationspolitik, schrieb Journalist Marius Kiemeier 2025.

Während Union und SPD noch über Maßnahmen zur Eindämmung der Migration verhandeln, geht Sommer deutlich weiter und stellt das aktuelle Asylrecht grundsätzlich infrage. Sommer fordert ein völlig neues Modell. In seiner Rede in der Konrad-Adenauer-Gesellschaft

sprach sich Sommer für die Abschaffung des aktuell geltenden Asylrechts aus. Stattdessen solle Deutschland zukünftig nur noch Flüchtlinge im Rahmen kontrollierter humanitärer Programme aufnehmen. Flüchtlinge sollen ins Land geflogen werden. Wie viele Menschen aufgenommen werden sollen, lässt Sommer offen.

Er spricht von einer Anzahl in beachtlicher Höhe. Den Grund für seinen Vorstoß erklärt Sommer weiter: „Unser zynisches Asylsystem erlaubt keine Begrenzung von Migration. Es lädt regelrecht zum Missbrauch ein!“ So würde das aktuelle Asylsystem sowohl Schutzsuchenden wie auch die eigene Bevölkerung im Stich lassen. „Die innere Sicherheit und der gesellschaftliche Zusammenhalt werden dadurch aufs Spiel gesetzt,“ warnt Sommer.

Flüchtlinge, die über solche Programme eingeflogen werden, sollten vorher nach klaren Kriterien wie humanitärer Notlage und den Arbeitsmarktmöglichkeiten in Deutschland ausgewählt werden.

Wer sich dennoch illegal in die Bundesrepublik durchschlage, dürfe keinen Anspruch auf Schutz haben, so Sommer.

Das heutige System sei unfair und gefährlich und bevorzuge vor allem Männer, die sich eine Flucht leisten können, während Schwächere oft zurückblieben.

Angesprochen auf die Umsetzbarkeit seiner Vorschläge betonte Hans-Eckardt Sommer „Politik kann vieles, wenn sie nur will!“ ( … ) Man müsse sich aus alten Denkschemata nur befreien.

Mit Blick auf den Aufstieg populistischer und rechtsextremer Parteien in Europa dürfe man nicht ausblenden, „dass der demokratische Rechtsstaat an diesem Thema zugrunde gehen kann.“

BILD-Zeitung, 31.03.25.

Meinung eines Bürgermeisters mit Migrationshintergrund

In einem Interview äußerte sich Ryyan Alshebl, 30 Jahre alt und Bürgermeister von Ostelsheim sowie Kreistagsabgeordneter von Calw, Baden-Württemberg, zum Thema Integration. Er selbst war neun Jahre zuvor nach Deutschland gekommen. Hier wurde er zum Verwaltungsfachwirt ausgebildet. In der Schwarzwaldgemeinde, in der er Bürgermeister ist, erfuhr er, was in Deutschland in der Asyl- und Sozialpolitik optimierungsfähig ist.

* Er spricht sich für klare zeitlich Begrenzung von Sozialleistungen auf max. drei Jahre aus und eine Wende in der Flüchtlingspolitik.

* Die zeitliche Begrenzung müsse insbesondere für das Bürgergeld, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, gelten. Danach muss das Existenzminimum auf andere Weise sichergestellt werden.

* Er selbst hat nach seiner Flucht ungefähr ein Jahr Hartz IV bezogen. Das sei für ihn eine tolle Hilfe gewesen, um in Deutschland Fuß zu fassen. Klar, man brauche etwas Zeit, um sich einzuleben.

* Danach kann man auch erwarten, dass die, die arbeitsfähig sind, arbeiten. Das nannte er einen fairen Deal. Dabei sollten die Behörden Druck ausüben.

* Nach dieser Zeit sollten Bürgergeldempfänger in die Pflicht genommen werden – und zum Beispiel in der Erziehungsarbeit oder auf dem städtischen Bauhof arbeiten. Da gäbe es immer was zu tun.

* Der Staat sollte danach nur noch für das Existenzminimum sorgen. Das reiche. Staatliche Leistungen für die Ewigkeit sollte es für niemanden der arbeitsfähig ist geben!

BILD-Zeitung, September 2024

Sie wächst und wächst: Die Ausländerkriminalität