Lyrikerin und Frauenrechtlerin

1870 bis 1942

Von Ronald Holst

Ida Coblenz wird 1870 als viertes Kind einer reichen jüdischen Familie in Bingen/Rhein geboren. Sie hat zwei ältere Schwestern und einen Bruder. Als Ida sieben Jahre alt ist, bekommt sie eine weitere Schwester. Doch die zarte Mutter erholt sich nur schwer von der Geburt und liegt immer häufiger krank im Bett. Ein halbes Jahr später stirbt sie. Die Erziehung der Kinder wird daraufhin einer Haudame übertragen.

Ida fühlt sich sehr, sehr einsam, denn die Mutter war ihr ein und alles.

Kurz nach ihrem Tod wird Ida auf eine jüdisch-protestantische geleitete Privatschule geschickt. Vom ersten Tag an empfindet sie sich dort als Außenseiterin und verspinnt sich mehr und mehr in Einsamkeit. Sie beginnt, geheimste Träume aufzuschreiben. Zu allem Überfluss zerbricht mit dem Tod der Mutter auch der Kontakt der Geschwister untereinander.

Nach Ende der Schulzeit wird Ida in ein Mädchenpensionat geschickt, genau wie ihre älteren Schwestern auch. Das ist üblich für gehobene Stände, das ist der normale Weg einer höheren Tochter, deren Erziehung nur das Ziel hat: die Heirat mit einem gutsituierten Versorger.

Als ein schrecklicher Unfall im Elternhaus passiert, darf sie das ungeliebte Pensionat verlassen. Sie nimmt abermals das Klavierspielen auf.

Als sich der Vater auf eine Geschäftsreise nach Russland begibt, seine Firma Meyer & Coblenz verfügt über weit gespannte Kontakte, nimmt er seine Tochter mit nach Berlin und gibt sie in die Obhut einer Tante, deren Urteil über geeignete Freier er vertraut.

1892 lernt die junge, schöne und begabte Isi, wie sie genannt wird, den Binger Stefan George kennen, mit dem sie bald eine tiefe Freundschaft verbindet. George ist beeindruckt von der jungen Jüdin und will ihr einen Gedichtzyklus zu widmen.

Trotz oder gerade wegen dieser Verbindung wird Isi 1895 mit dem wohlhabenden jüdischen Tuchhändler und Konsul Leopold Auerbach verheiratet. Das frisch getraute Paar zieht nach Berlin und wohnt in der Lennéstr. 5 in Tiergartennähe. Noch im Hochzeitsjahr wird der gemeinsame Sohn Heinz-Lux geboren.

Im großbürgerlichen Haus Auerbach kommt Ida mit den berühmten Berliner Salons in Kontakt und verbindet ihre eigenen Salon-Veranstaltungen mit alternativen und antibürgerlichen Ideen und Personen der rasant wachsenden Hauptstadt. Schnell werden Auerbachs auch im Friedrichshagener Dichterkreis heimisch. Hier lernen sie den Schriftsteller Richard Dehmel kennen.

1898 gerät Leopold Auerbach in den Verdacht eines betrügerischen Bankrotts und wird inhaftiert. Der Betrugsvorwurf liefert Ida einen gesellschaftlich akzeptierten Grund, die vom Vater eingefädelte Ehe aufzulösen.

Richard Dehmel ist in erster Ehe (seit 1889) mit der Berliner Märchendichterin Paula Oppenheimer verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Seine junge Frau ist Tochter eines Predigers und Lehrers der jüdischen Reformgemeinde von Berlin.

Neben der Ehe hat Dehmel mit Paulas Freundin, Hedwig Lachmann, ein Dauer-Verhältnis. Als er die Beziehung auf eine neue Ebene stellen will und seiner Frau eine „Ehe zu dritt“ vorschlägt, lehnt diese entrüstet ab.

Dehmel gilt vor dem Ersten Weltkrieg als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker. Berühmte Komponisten wie Richard Strauss, Hans Pfitzner, Max Reger, Arnold Schönberg, Anton Webern und Kurt Weill vertonen seine Gedichte oder werden durch seine Kompositionen angeregt wie z. B. Schönberg zu dem berühmten Werk „Verklärte Nacht“ (Op. 4) nach dem gleichnamigen Gedicht aus „Weib und Welt“. Dieses Gedicht behandelt Dehmels Hauptthema „Liebe und Sexualität“, die von ihm zu einer die bürgerlichen Konventionen sprengenden Kraft stilisiert wird.

Ein weiteres in „Weib und Welt“ veröffentlichtes Gedicht, „Venus Consolatrix“, trägt ihm eine Verurteilung wegen „Verletzung religiöser und sittlicher Gefühle“ ein. Der Text wird geschwärzt! Welch ein Skandal.

Sein Name wird dadurch noch bekannter.

Nachdem Richard 1895 seine spätere zweite Frau, Ida Auerbach, kennen lernt, trennt er sich von Paula, seiner ersten Frau. Die willigte 1900 in die Scheidung ein. Allerdings lebt sie mit ihren drei Kinder weiter in Berlin und verfasst, wie schon vor der Trennung, Kindergedichte, Märchen und Geschichten.

Im Sommer 1918 verstirbt sie in Steglitz.

Nach dem Vermögensverlust durch Auerbachs Konkurs, bedingt aber auch durch Idas Trennung von ihm, muss sie sich aus ihrer Mäzenatenrolle verabschieden. Trotzdem bleibt sie der Berliner Kulturszene eng verbunden. Denn sie kritisiert, ermuntert und koordiniert weiter junge Künstler.

1898 zieht sie mit Sohn Heinz-Lux nach Pankow, wo Ehepaar Dehmel lebt, denn Isi fühlt sich zu den Dehmels, besonders aber zu Richard, hingezogen.

Ihre Depressionen bessern sich durch den Kontakt, ihr Selbstvertrauen wird wieder aufbaut und bringt sie dazu, sich gegenüber ihrem bis dahin ungeliebten Jungen Heinz-Lux zu öffnen.

Nachdem sich Richard und Isi näher gekommen sind, macht er seiner Frau Paula abermals den Vorschlag eine „Ehe zu dritt“ mit Ida einzugehen, was von Paula abermals abgelehnt wird. Daraufhin zieht Dehmel von seiner Familie fort und lebt mit Ida in „freier Ehe“.

Vom Sommer 1899 bis Ende 1900 machen beide eine längere Reise, die über München nach Italien und Griechenland führt. Auf dem Rückweg erkrankt Isi am Gardasee an Typhus. Die Ärzte empfehlen ihr in dieser Situation eine längere Auszeit, die sie zu einem einjährigen Aufenthalt in Heidelberg nutzt. Nicht nur, um sich zu erholen, sondern auch, weil ihre Schwester in unmittelbarer Umgebung wohnt. Obendrein leben gute Freunde des Paares in der nahen Darmstädter Künstlerkolonie „Mathildenhöhe“: Peter und Lili Behrens

Im Oktober 1901 – Isis Rekonvaleszenzzeit ist beinahe vorüber – heiratet das Paar in London.

Sie haben sich entschieden, nach der Hochzeit in Blankenese bei Hamburg (zur Miete) zu leben. Und zwar in der Parkstraße 40 (heute Am Kiekeberg) , nicht weit von Richards Freund Detlev von Liliencron, der in der Palmaille in Altona lebt.

Noch in Heidelberg entwerfen Richard und Peter Behrens das Mobiliar für die neue Wohnung, wählen Bilder und Gebrauchsgegenstände in der von Behrens entwickelten Jugendstilrichtung aus.

Das Ehepaar wird von der Hamburger Gesellschaft nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Doch die beiden suchen diese Verbindung auch nicht. Sie leben während der ersten Blankeneser Jahre in zurückgezogener Zweisamkeit.

Dehmel weiß die nüchternen Hamburger Kaufleute einzuschätzen: Ihr Interesse gilt dem geschäftlichen Vorteil. Auch für seine Frau interessiert man sich in Hamburg nicht sonderlich.

Ida schreibt über den Beginn ihrer Blankeneser Jahre:

Als wir im Sommer 1902 nach Blankenese kamen, um die Wohnung anzusehen, die Hamburger Freunde für uns ausgesucht hatten, da standen wir einen Augenblick still, denn das Fantasiegebilde von einst war Wirklichkeit geworden: Unmittelbar vor dem Haus, in dem wir wohnen sollten, schwang sich in anmutigem Bogen die leichte (leider verschandelte) Brücke, die in der Parkstraße (Am Kiekeberg), die beiden Teile des Hesseschen Parkes miteinander verband. Vielleicht ist es diese seltsame, schicksalhafte, nie erwartete Erfüllung eines Traumbildes, dass aus Dehmels Absicht, in Blankenese eine zweite Heimat zu gründen, zur Tat wurde.

Eine Brücke spielt in dem von Dehmel 1895 geschriebenen Gedicht „Eines Tages“ eine bedeutende Rolle. Es schildert eine Landschaft, die symbolische Erlebnisse einrahmt, das Schicksal zweier Liebender darstellt, die durch Qualen der Gegenwart zum Licht einer befreiten Zukunft gelangen. Der fast zusammenbrechenden Frau entringt die Klage:

„Wohin führt nun diese Brücke,

die der Mond in Schatten legt?“

Worauf der Mann erwidert:

„ Weib, dort schimmert unser Haus!“

Vielleicht war es diese seltsame, schicksalhafte, nie erwartete Erfüllung eines Traumbildes, dass aus Dehmels Absicht, in Blankenese eine zweite Heimat zu gründen, Tat wurde. Zwischen jenem Gedicht und seiner Verwirklichung lagen Jahre schwerer Kämpfe; als die Verwirklichung unerträglich geworden waren, flüchtete Dehmel zu Liliencron, dem Freund, dem er auch das Letzte sagen konnte und bei dem er immer Rat fand, wenn auch vielleicht die Erkenntnis sich ihm selbst entrang, während er versuchte, sich dem Freunde zu erklären.

Es folgten Jahre der Reisen durch Italien und Griechenland, Belgien und Holland, England und Schottland – und immer fragt Dehmel: „Findest Du es hier schöner als an der Elbe?“ Und immer war die Antwort: „Nein!“ So wurden wir Anfang 1902 Blankeneser.

Der Berliner Richard Dehmel hatte also – beinahe vorausahnend – den Wohnort Blankenese gewählt. Ida schreibt weiter: „Das Ziegenbock-Kletternest ( … ) war damals noch ein Fischerdorf, das dem der Natur aufs innigste verwachsenen Dichter unbegrenzte Möglichkeiten schenkte. Die Vielgestaltigkeit der Landschaft, die Elbe, die Heide, der Wald, die Ebene, der von keiner Berglinie zerschnittene Horizont – das alles bot dem Künstler Raum für weltumfassende Weite der eigenen Fantasie.

Doch in Blankenese ist man verwirrt von Richards Lebensäußerungen:

Dehmel war ekstatisch – wie seine Lyrik. Bei verzauberten Stimmungen an der Elbe tanzte er auf den Spazierwegen, drehte sich im Kreis, sprang in die Luft. ´ Wie ein Rausch kam es oft über ihn, ´( … ), und mit schallender Stimme sang er selbst geschaffene Melodien zu eigenen Gedichten´. Soviel Überschwang war man auf den Elbhöhen natürlich nicht gewöhnt. Die Blankeneser ergriffen die Flucht, wenn sie den hüpfenden Sänger sahen, ja, es sei sogar vorgekommen, räumte seine Frau ein, ´dass einsame Wanderer, die ihn sahen, sich vor ihm fürchteten. ´

Dehmel wiederum beklagte die ´Tranpöttigkeit der braven Hamburger Gesellschaft.

In den nächsten Jahren reist das Ehepaar zu zahlreichen Vorträgen nach Berlin und Wien, Leipzig und Dresden und in viele andere deutschsprachige Städte. Denn Dehmel, den kein Geringerer als August Strindberg als „Deutschlands ersten“ bezeichnet, ist überall im Reich gefragter Gast.

Allmählich lädt das Paar zweimal monatlich bevorzugte Gesprächspartner mit einfachem, aber stilvollem Gepränge ein. Berühmte Geister wie Richard Strauss oder Max Reger, Gerhart Hauptmann oder Max Dauthendey, Paul Claudel oder Detlev von Liliencron machen Besuche.

Die Dame des Hauses ist die Rolle der Gastgeberin von Berlin her gewohnt. Dort hatte sie eine Art literarischen Salon geführt und interessierte Köpfe der Stadt um sich versammelt.

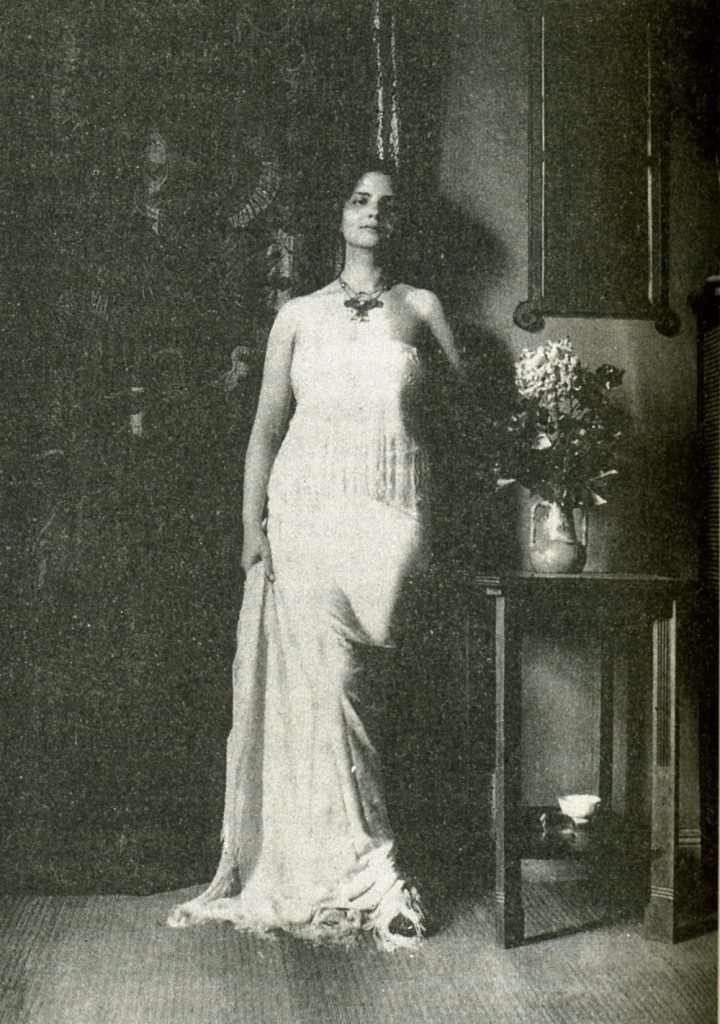

Ihre mit bescheidener Eleganz arrangierten Empfänge gäben ihr und ihrem Gatten Gelegenheit, ihren untrüglichen Sinn für den neuesten Geschmack zur Schau zu stellen. Mit Freude an theatralischem Dekor kann die Gastgeberin dabei auch die von ihrem Mann für sie entworfenen, fließenden „Reformkleider“ präsentieren, nicht ohne sie mit kostbarem Schmuck zu dekorieren.

Ein Gast namens Schiefler bemerkt, dass Ida eine angeborene Unverfrorenheit besitzt, etwas „erdhaft Sinnliches, fruchtbar-mütterliches“ strahle sie aus. Wie eine Schicksalsgöttin sei sie ihm erschienen, „hochgewachsen, starkknochig, von dunkler Hautfarbe“ sei sie gewesen, gelegentlich immerhin von einer „sieghaft strahlenden Heiterkeit“. Aber leider habe sie „irgendwie Mittelpunkt“ sein wollen und es habe sich ihm die Frage aufgedrängt, „wer von beiden auf Dauer die Oberhand behalten würde“.

Wir lesen weiter in Isis Notizen:

Nachdem wir 10 Jahre in dem Haus mit dem breiten Elbblick ( … ) gewohnt hatten, fiel es der Spekulation zum Opfer. Das verkaufte Haus wurde niedergerissen, damit durch einen großen Neubau der schöne Platz besser ausgenutzt werden konnte. Nun hatte sich Dehmel immer wieder nach einem Bauplatz umgesehen und auf den Einwurf: „Aber es besteht doch gar keine Möglichkeit, ein eigenes Haus zu bauen!“ geantwortet: „Bereit sein ist alles!“ So war wohl der Bauplatz gefunden, aber ( … ) zum Hausbau fehlte jede Vorbedingung. Darum hielten wir nach anderen Orten Umschau, dachten an Weimar oder an Dehmels engere Heimat, besonders an Rheinsberg in der Mark, diesem alten, aus friderizianischem Geist geborenen Städtchen. Da fand sich unerwarteterweise einer, der Dehmel nicht ziehen lassen wollte. Es war der damals noch wenig bekannte, aber von Lichtwark geschätzte Architekt Walter Baedecker. Er bot Dehmel an, ihm an einer Stelle, die der Dichter selbst wählen durfte, ein Haus nach eigenen Wünschen zu bauen, und zwar auf Kosten des Architekten. Dehmel begrüßte das mit dankbarer Freude. (Vermutlich ist das Architektenhonorar gemeint).

So erwarb Baedecker nicht nur das Grundstück, auf dem heute das Dehmel-Haus steht, sondern auch das gegenüber- und nebenliegende Gelände, damit wenigstens aus diesem Stück von Blankenese ein schönes Ganzes erwachse.

Alles ging nach Wunsch, alles glückte. Ostern 1912 bezogen wir das Haus, das in jeder Einzelheit Ausdruck seines Wesens geworden ist. Es war ihm geglückt, sich jeden Wunsch zu erfüllen, den er mit einem eigenen Heim verband. Bei der Arbeit am Schreibtisch ruhte sein Auge auf den hohen Fichten vor seinem Fenster. Er fühlte sich durch die ehrwürdigen Bäume vor der Welt geborgen, im Gegensatz zu dem breiten Elbblick in der Parkstraße, der ihn von der Arbeit abgelenkt hatte. Neben dem Arbeitszimmer das Zimmer der Hausfrau mit dem Flügel in der Mitte und den eingebauten Wandschränken ( … ) Und daneben das strahlend heitere Esszimmer, ganz in weiß gehalten, durch das von beiden Seiten breit einfallende Licht in leuchtende Helligkeit getaucht. Die schönen Räume riefen das Verlangen nach Gastlichkeit hervor.

Der liebste Gast des Hauses war Liliencron. Ihm, dem Heidegänger, zeigte Dehmel mit Stolz die verborgenen Schönheiten der Blankeneser Einsamkeit. Die weiten Spaziergänge der beiden Freunde endeten meist beim „Bäcker“ am Strand mit einem echten steifen Blankeneser Rumgrog.

Die norddeutsche Schwere Dehmels fand in Liliencrons nie versiegender Heiterkeit einen wunderbaren Ausgleich. ( … ) Liliencron hatte die schnurrige Gewohnheit, für bestimmte Situationen immer wieder dieselbe Redewendung zu gebrauchen. So betrat er nie Dehmels Arbeitszimmer, ohne zu sagen: „Richard, bei Dir wohnt das Glück!“ Und die Hausfrau begrüßte er regelmäßig mit den Worten: „Ich höre zu meiner größten Freude von meinem Richard, dass es Ihnen in Blankenese noch immer gefällt!“

Aber das große Haus stellt drückende Anforderungen. Sollte es zur Last werden? Da kam Dehmels 50. Geburtstag; die Freunde und Verehrer wollten den Dichter feiern; und weil sie wussten, dass Dehmel nichts so sehr wünschte, als auf eigenem Grund und Boden zu leben, so taten sie sich zusammen und schenkten dem Dichter das geliebte Haus.

Ida war nicht ganz unschuldig am großzügigen Geschenk der Dehmel-Freunde. Sie warb in Briefen und Gesprächen für ihren „schönen Plan“, vor allem bei ihren „sehr reichen Freunden. Darunter seien gewiss 35, die 1.000 Mk. gerne geben“

Ida war die kaufmännisch Versierte. Sie verfolgte den Hausbauplan zielstrebig und setzte ihn um. Vielleicht war diese Eigenschaft auch ein Familienerbe. Schließlich langten die Spenden der Freunde aber doch nicht ganz und eine Hypothek über 30.000 Mk wurde aufgenommen.

Dehmels 50. Geburtstag, an dem der Dichter zum ersten Mal in vollen Klängen den Dank für sein Werk ertönen hörte, war der Höhepunkt seines Lebens. Ein halbes Jahr nur durfte er sich des ungetrübten Glückes seines eigenen Hauses noch erfreuen, dann kam der Krieg. Dehmel zog als einziger Dichter seiner Generation ins Feld (Anmerkung der Verfasser: Der Dichter Hermann Löns fiel 1914 mit 48 Jahren in Frankreich), von glühendem Gerechtigkeitstrieb getragen: Keiner durfte sich zugutehalten, Deutschland zu verteidigen. Das hat er durch seine Tat bewiesen, durch seinen Tod besiegelt.

Der Erste Weltkrieg bringt Tod und Verderben über die Dehmels : Richard meldet sich 1914 – mit 50 Jahren – freiwillig zum Waffendienst beim Infanterieregiment „Graf Bose“ und zieht sich während seiner Dienstzeit eine Venenentzündung zu. 1916 wird er deshalb ausgemustert.

Im gleichen Jahr gründet Ida mit Rosa Schapire den „Frauenbund zur Förderung deutscher bildender Kunst“.

Richards Venenentzündung wird 1919 zur Thrombose, an der er im Februar 1920 stirbt. Heinz-Lux, Idas Sohn aus der Ehe mit Auerbach, fällt 1917 in Frankreich und wird im Garten des Blankeneser Dehmel-Hauses begraben.

Es ist nicht nur der Tod des geliebten und bewunderten Ehepartners, sondern auch der Heldentod des einzigen Kindes, der Ida schwer belastet. Außerdem steht sie abermals vor einer finanziell schwierigen Situation: Wie soll sie das Haus ohne Einkommen halten und obendrein Richards Nachlass hüten? Wovon soll sie selbst leben? Sie hat für spätere Dehmelforscher die Ereignisse im Dehmelhaus und die Gespräche mit Dehmel aufgeschrieben.

Schließlich gründet sie eine Dehmelstiftung und eine Dehmelgesellschaft. Beides wird von bekannten Persönlichkeiten, wie Hamburgs Bürgermeister von Melle, unterstützt.

Ida entwickelt nach dem Weltkrieg ein Programm, dass es Künstlerinnen erleichtert, akzeptiert zu werden und sich zu behaupten. Dieses Programm stößt auf große Resonanz und wird augenblicklich an verschiedenen Plätzen Deutschlands umgesetzt. Es handelt sich um die GEDOK (Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen aller Kunstgattungen).

Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wird Ida 1933 aus dieser Vereinigung ausgeschlossen.

Noch vor Kriegsende hat Ida einen kleinen Kunstgewerbebetrieb aufgebaut, der Perlenarbeiten herstellt und vertreibt. Im Dehmelhaus finden zahlreiche weitere Veranstaltungen mit gesellschaftlichen, künstlerischen und karitativen Anliegen statt. Ida bringt ihre Berliner Erfahrungen ein und gewinnt Vortragende wie Hermann Graf Keyserling, Franz Werfel, Hanns Henny Jahn und andere. Auch nach der Machtergreifung von 1933 finden immer noch inoffizielle Vortragsabende im Dehmelhaus statt.

Ida kann sich nach der Machtergreifung nicht zur Emigration entscheiden. Sie hängt zu sehr am Haus – vor allem aber will sie das Dehmel-Erbe weiter wahren. Doch das geht nur, wenn sie im Dehmel-Haus bleibt.

Durch die politischen Umstände gerät sie immer mehr in Isolation. Schließlich verbietet ihr die Reichsschrifttumskammer, die Dehmel-Rechte weiter wahrzunehmen. Dafür benötigt sie einen arischen Verwalter. Zum Glück stehen Freunde und Bekannte weiter zu ihr. Viele sind selbstlos bemüht, setzen sich für ihre Sicherheit ein. Auch einige herrschende Nazis versuchen sie aus dem Holocaust herauszuhalten. Doch vor der langsam einsetzenden Diffamierung und Verängstigung konnte sie niemand schützen.

So lange es geht, nutzt sie Gelegenheiten ins Ausland zu reisen. Nach 1939 ist sie dann aber an Blankenese gefesselt und konzentriert sich auf Vollendung ihres 1920 begonnen autobiografischen Romans „Daija“.

Im März 1941 schreibt sie an Marie Stern in Blankenese: „ Du hast mir einen schönen Brief geschrieben, nicht ahnend, dass ich inzwischen nicht nur dem Tod, sondern auch der Hölle nahe war. Seit Mittwoch war nicht nur mein Leben, sondern das von Tausenden eine bodenlose Qual. Seit einer Stunde erst scheine ich gerettet. Mittwoch erhielten 2000 Juden ihren Evakuierungsbefehl. Man weiß, dass alle drankommen sollen. Grausamste Bedingungen.

Mitgenommen werden muss: Läusesalbe, Insektenpulver, Staubkamm. Nach Litzmannstadt. Hier und da eine ganze Familie, aber auch Vater und Mutter, oder Tochter und Sohn herausgegriffen. Die Haushaltshilfe meiner Mieter ist auch dabei, daher habe ich alles aus nächster Nähe miterlebt. Eine arische Bekannte meiner Mieterin kam zu Besuch. Ich schloss die Haustüre auf. Eine junge Frau. Sie sagte zu mir: `Wie gut, dass Sie noch nicht dran sind, da können Sie bessere Reisevorbereitungen treffen. `Und da schlägt kein Blitz ein und lähmt die Zunge. Ihre Angst vor einer Inhaftierung wird dadurch verstärkt, dass sie hautnahe miterlebt, wie Freunde abtransportiert werden.“

In einem anderen Brief schrieb sie schon 1938: `Marion, ich würde nie auswandern ( … ) im Moment, in dem ich das Dehmelhaus verlassen muss, mache ich Schluss!`

Angst, Isolierung und die unheilbare Krankheit, die sie zu haben meint, führen schließlich dazu, dass sich Isi am 29. September 1942 mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben nimmt.

Oktober 2025 – Ronald Holst

0 Kommentare