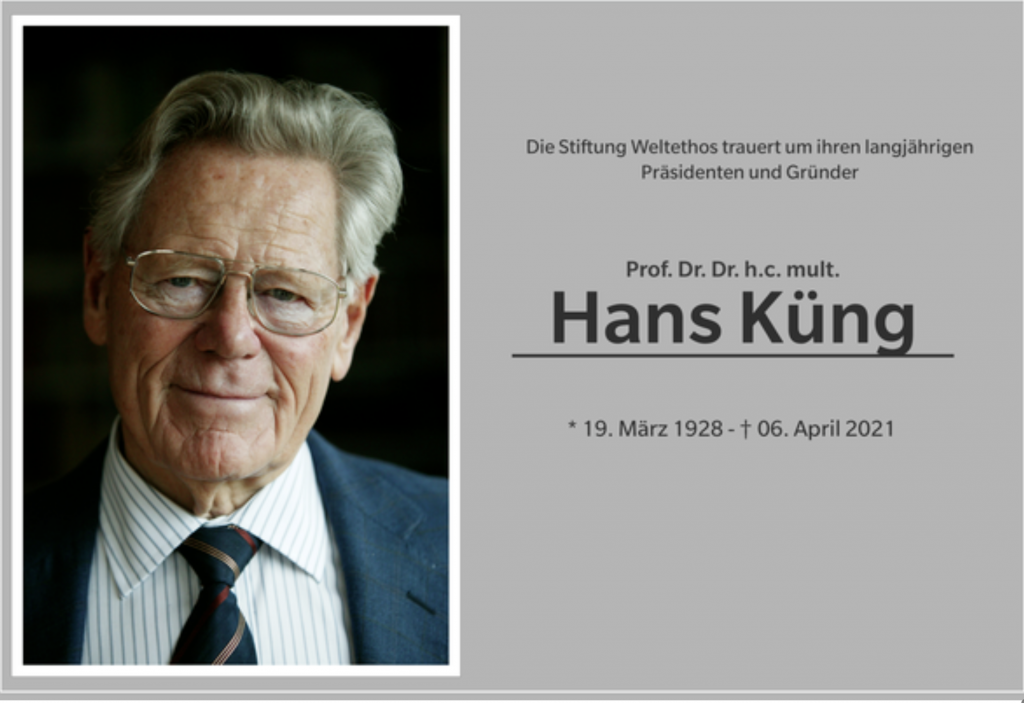

Gedanken von Hans Küng

Küng, der Weltenkenner und vielseitige Theologe, Erfinder des „Weltethos“, war vom Leitmotiv eines tiefen Vertrauens inspiriert: Vertraue der Welt, den Mitmenschen und Gott. Daraus erwuchs eine Fülle von interessanten Büchern und weiterführenden Gedanken. Hans Küng starb am 6. April 2021.

Die Freunde Hermann Häring und Walter Lange geben wöchentlich einen Denkanstoß von Hans Küng.

——————-

Wenn Sie die „Anstöße“ per Mail erhalten wollen, dann senden Sie Ihre Adresse an Kueng.Gedanken@Blankenese.de

und falls sie sich abmelden wollen, dann gilt dieselbe Adresse.

——————-

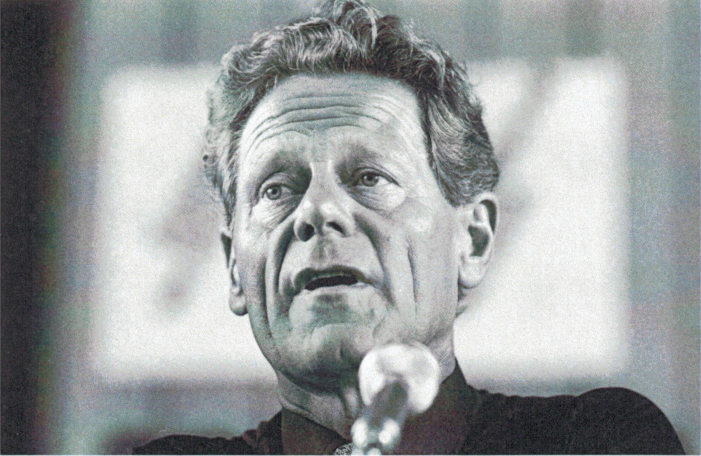

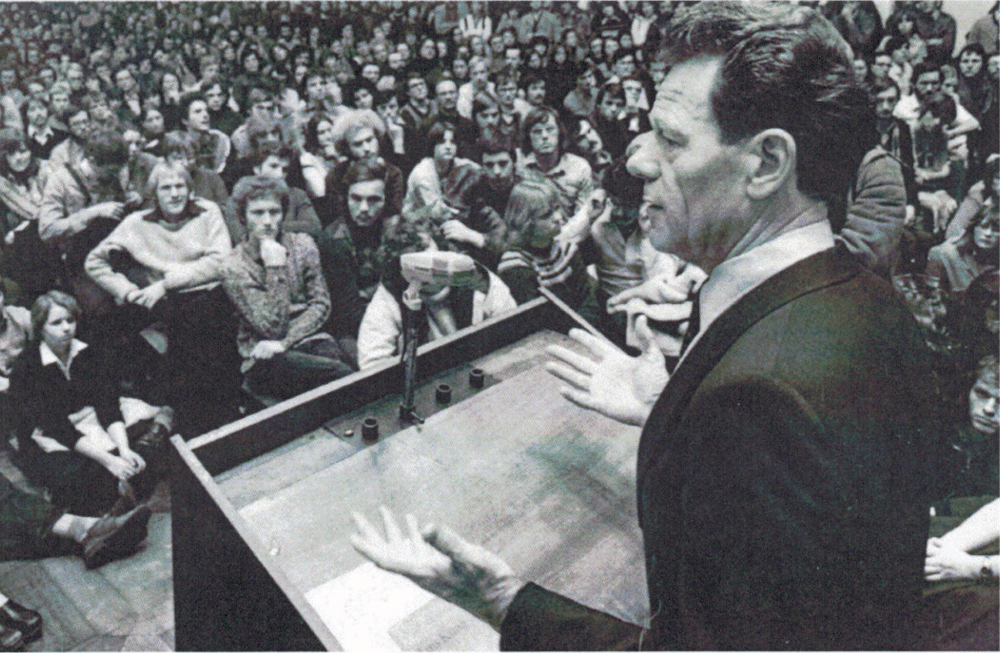

Am 14. September 1970 war Hans Küng auf einem Kongress der Zeitschrift „Concilium“ in Brüssel die Aufgabe gestellt, in 20 Minuten die elementarste Frage des Christentums zu beantworten. Thema: Was ist die christliche Botschaft? Warum ich in der Kirche bleibe.

Ein Kommentar von Prof. Häring finden Sie im Text unter dem Video.

Die Rede auf YouTube

2024 – GedankenSammlung

Wiederholt spiegelte Hans Küng seine Gedanken im großen Denker der beginnenden Moderne, Blaise Pascal (1623-1662), der wie kein Zweiter Küngs spirituelle Erkundungswege prägte.

21. – 27. Juli 2024: Anders als Descartes kann Pascal, der die Ambivalenz menschlicher Vernunft durchschaut hat, seine Gewissheit nicht auf ein „Ich denke, also bin ich“ gründen, sondern – konsequent – auf ein „Ich glaube, also bin ich“. Und nicht die Vision einer mathematisch orientierten Universalwissenschaft, wie sie Descartes in einer Novembernacht in Ulm an der Donau hat, bestimmt diesen Mann, sondern ein religiöses Grenzerlebnis, eine „Konversion“, einer „Vision“ ähnlich der des Mose vor dem brennenden Dornbusch. Nur zufällig hat bekanntlich ein Diener nach Pascals Tod das immer wieder neu in seinen Rock eingenähte Erinnerungsblatt („mémorial“), ebenfalls aus einer Novembernacht und nach einer langen Vorgeschichte, gefunden, das mit dem groß geschriebenen Wort „Feu“, „Feuer“ beginnt, und von einer Erfahrung der Gewissheit, des Sentiment, der überwältigenden Freude und eines alle Verlassenheit überwindenden Friedens berichtet. Sie hatte Pascal nicht beim abstrakten „Gott der Philosophen und Gelehrten“, sondern beim lebendigen „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Jesu Christi erfahren. Eine „mystische“ Erfahrung im eigentlichen Sinn der Einheitserfahrung ist das nicht, wohl aber die intensiv-innige Erfahrung des göttlichen Gegenüber im Geist der Väter und Propheten Israels.

Für Pascal ist damit ein letzter Grund der Gewissheit gefunden, an dem nun nicht mehr gezweifelt werden, auf dem man alle Gewissheit aufbauen könne: nicht das eigene Selbstbewusstsein des denkenden Menschen, nicht ein Begriff, irgendeine Idee von Gott, sondern der wirklich, lebendige Gott der Bibel, der zwar immer gegenwärtig, aber äußerlich abwesend ist: der verborgene Gott, der sich nur dem Glaubenden offenbart. Eine Urgewissheit also nicht aus dem Denken, sondern aus dem Glauben. Und das ist für ihn der Glaube: „Gott spürbar dem Herzen und nicht der Vernunft“ (Fr 269). Dichtung und Religion, 20f

14. – 20. Juli 2024: Ob es der durch Wissenschaft, Technologie und Industrie beschleunigt rationalisierten Moderne nicht vor allem an dem gefehlt hat, was Pascal umfassend „le cœur“, „das Herz“ nennt? „Wir erkennen die Wahrheit nicht mit der Vernunft allein, sondern auch mit dem Herzen“ (Fr282). Sentimentalität, Rührseligkeit, Gefühlsduselei? Nein, Herz bezeichnet nicht das Irrational-Emotionale im Gegensatz zum Rational-Logischen, sondern jene geistige Personmitte des Menschen, für die das körperliche Organ nur Symbol ist: sein innerstes Wirkzentrum, den Ausgangspunkt seiner dynamisch-personalen Beziehung zum Anderen, das exakte Organ menschlicher Ganzheitserfassung. Herz meint zwar den menschlichen Geist, aber nicht insofern dieser rein theoretisch denkt und schlussfolgert, sondern insofern er spontan präsent ist, intuitiv erspürt, existentiell erkennt und ganzhaft wertet, ja, insofern er im weitesten Sinn liebender (oder aber hassender) Geist ist. Wer versteht von daher nicht Pascals berühmtestes, aber kaum gut zu übersetzendes Wortspiel: Das Herz hat seine (Vernunft-)Gründe, die die Vernunft nicht kennt; man erfährt das in tausend Dingen (FR 277) Ja, es gibt eine Logik des Herzens, und das Herz hat seine eigene Vernunft! (Dichtung und Religion, 16f)

7. – 13. Juli 2024: In der Tat: jetzt erst, [im 17. Jahrhundert], beruft man sich ganz und gar zentral und nicht nur am Rande auf die autonome Vernunft, mit der der Mensch sogar den Verlust seiner Zentralstellung im All kompensieren kann. In dieser Verlust- und Gewinnerfahrung gründen nach Pascal des Menschen Schwäche und Macht zugleich: „Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, aber er ist ein denkendes Schilfrohr (Fr 347). …

Und doch tendiert Pascal nicht wie Descartes auf ein universales System. Denn Pascal zufolge gibt es nicht nur die diskursive Vernunft, sondern auch das intuitive Erkennen! Nicht nur die langsame analytisch-synthetische Konstruktion des Verstandes, sondern auch das einfache, rasche Erfühlen! Gefühlsbetonte Menschen bedürften mehr des „raisonnement“, rationale aber auch des „sentiment“ (Dichtung und Religion, 16)

30.6. bis 6. Juli 2024: Was ist der Religion geschehen in der Moderne? Was ist der Moderne geschehen durch Religion? So fragen wir nachmoderne, unsicher gewordene Erben der Aufklärung. Wie konnte es soweit kommen mit der Religion? Sie, die Königin von einst, jetzt aber die Magd, die minderberechtigte Beisassin; in Wissenschaft und Gesellschaft bettelnd um Duldung und Gehör: vernachlässigt zuerst, dann ignoriert, schließlich verachtet, verflucht und verfolgt. Ja, so fragen wir, zweifelnd zwischen banaler Irreligiosität und neoromantisch erweckter Religiosität, schwankend in allem zwischen Entmythologisierung und Remythologisierung. Ist vielleicht etwas schiefgelaufen in dieser Geschichte der Neuzeit, die sich selbstbewusst mit dem Menschheitsfortschritt gleichsetzte. Mit dem Fortschritt, den man schließlich zum Allerhöchsten hypostasierte, dem man drei lange Jahrhunderte das „Großer Gott, wir loben dich“ sang, in Worten und vor allem in Werken? (Dichtung und Religion, 10)

23. – 29. Juni: Nein, ich erkenne Gott nicht von vorne, ich brauche ihn gar nicht von vorn zu erkennen. Ich verlasse mich auf seine Zusage und erwarte keine spektakulären Demonstrationen. Zu groß ist er, als dass ich ihm solches zumuten könnte. Deus semper maior – er ist der immer größere Gott, der immer größer ist als unsere Vorstellungen von ihm und unsere Wünsche an ihn. Ein Schauen ist uns in dieser Zeit nicht gegeben, wohl aber für künftige versprochen (Existiert Gott?, 715)

Und so wird es bleiben in unserem Erdenleben. Wir können Gottes Macht und Herrlichkeit und seine »Vorsehung«immer erst im Nachhinein erkennen. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich im Nachhinein, im »Nach-Sehen« erkennen, dass und wo ich besonders gehalten und geführt war. Das muss mir genügen, und es genügt mir auch. (Was ich glaube, 201)

16. – 22. Juni 2024: Aber wie für Mose, so gilt auch für uns: immer erst im Nachhinein kann ich erkennen und glauben, verstehen: so schwierig es oft war, so war es doch gut. Glauben kann ich in meinem Leben bei Krümmungen und Brüchen eine Fügung, vielleicht sogar eine Führung erkennen. Da brauche ich nichts hineinzuprojizieren, ich darf es, zumindest an einigen wichtigen Punkten und Linien glaubend herauslesen. So kann ich erst hinterher sehen, was vorher der tiefere Sinn war. (Existiert Gott?, 715)

9. – 15. Juni 2024: Ist es nicht auch für uns zutiefst menschlich: ich möchte doch sehen, auf wen ich mich einlasse, meine Hoffnung setzen soll? Ich möchte doch mein Leben als geordnet, planvoll, gefügt erkennen können und nicht als wirr, planlos, chaotisch; möchte die Vorderseite des Teppichs sehen mit ihren wohlgeformten Mustern und Strukturen und nicht die Rückseite mit ihrem Gewirr aus Fäden und Knoten.

Ich sehne mich danach, dass mir Vorsehung in der Welt– und Menschheitsgeschichte widerfährt, dränge ungeduldig darauf, dass ich meiner Berufung und auch meines weiteren Weges sicher werden kann, möchte nicht lockerlassen, bis ich in allen Windungen meines Schicksals seine Führung erkenne, nicht auf bloße Zusagen hin handle, sondern ihm ins Angesicht sehe, um genau zu wissen, woran ich mit ihm bin… (Existiert Gott?, 714f.)

2.-8. Juni 2024: Nicht nur im Gespräch mit Muslimen kann man hören: Gott hat von Ewigkeit festgelegt, wie das Leben eines Menschen verläuft.In seinem 1978 erschienen Buch Existiert Gott? geht Professor Küng dieser Frage nach und gibt Antworten. Ob diese Antworten heute noch tragen, beurteilen unsere geneigten Leser. Wir laden zum Dialog ein.

Kann ich eine Vorsehung feststellen? Es gibt zum Verständnis keine denkwürdigere Geschichte als die Geschichte des Mose. Nach der Sinai–Offenbarung – inmitten aller Schwierigkeiten, Kämpfe, Zweifel – wollte er, um sich in seiner Not Gewissheit zu verschaffen, Gott endlich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen, obwohl Gott ihm zugesagt hatte, er würde ihm auf seinem Weg vorausgehen. Aber er erhielt zur Antwort: »Du kannst mein Angesicht nicht schauen; denn kein Mensch bleibt am Leben, der mich schaut.«Doch Mose darf in einer schmalen Felsenkluft stehen, und Gott hält im Vorübergehen seine Hand über ihn, so dass Mose ihn nicht sehen kann. Erst als Gott vorüber gegangen ist, zieht er seine Hand weg. Mose darf ihm nachschauen: er hat Gott nur »a tergo«, vom Rücken her gesehen. (Existiert Gott?, 714)

26. Mai – 1. Juni: Auf keinen Fall darf der Heilige Geist als ein Drittes, als Ding zwischen Gott und den Menschen, verstanden werden. Nein, mit Geist ist die persönliche Nähe Gottes selber zu den Menschen gemeint, so wenig abzutrennen von Gott wie der Sonnenstrahl von der Sonne. Fragt man also, wie denn der unsichtbare, unbegreifbare Gott den glaubenden Menschen … nah, gegenwärtig ist, dann lautet die Antwort des Neuen Testaments übereinstimmend: Gott ist uns Menschen nahe im Geist, durch den Geist, ja als Geist. Und fragt man, wie denn der zu Gott aufgenommene und erhöhte Jesus Christus den glaubenden Menschen und der Glaubensgemeinschaft nahe sei, dann lautet die Antwort nach Paulus: Jesus ist zu einem „lebendigmachenden Geist“ (1. Kor 15,45) geworden. (Credo 167f)

19. – 25. Mai: Hans Küng nimmt im folgenden Bezug auf das Pfingstbild von El Greco das heute im Prado hängt.

Der Heilige Geist ist die von Gott ausgehende lebendige Kraft und Macht, also jene sichtbare unsichtbare Gotteskraft und Gottesmacht, welche schöpferisch und auch zerstörerisch wirkt, zum Leben oder zum Gericht, die in der Schöpfung genauso wirkt wie in der Geschichte, in Israel wie später auch in den christlichen Gemeinden. Mächtig oder leise kann diese Macht … die Menschen überkommen, kann Einzelne oder auch Gruppen, wie eben die auf El Grecos Bild, in Ekstase versetzen. (Credo 166)

12. – 18. Mai: Darf man deshalb die Auferweckung Jesu christlicherseits triumphalistisch als Sieg über das Judentum verstehen? Dies ist leider, leider oft geschehen. … Zwar gehört die Auferweckung zur unaufgebbaren Grundsubstanz des christlichen Glaubens, sie darf aber nicht antijüdisch-fundamentalistisch missverstanden werden. Paulus selber erinnert alle christlichen Triumphalisten in Korinth daran, dass der Auferweckte der Gekreuzigte ist und bleibt und von daher kein Mensch einen Grund zum Triumphieren und Prahlen habe. … Der auferweckte Herr ist Einladung zu einer großen Entscheidung gegen den Tod für das Leben, die jeder Mensch auf seine Weise zu treffen hat. (Credo 162)

5. – 11. Mai: Für Christen ist Jesus, der da gekommen ist, nicht nur ein Verkünder, sondern in Wort und Tat zugleich der Bürge des Reiches Gottes. Für Christen ist er der Messias, der Christus – der entscheidende Grund, warum dann auch schon die Juden, die Jesus damals folgten, auf griechisch „Christen“ genannt werden konnten. (Credo 161f.)

——-

Wagt endlich Reformen! Sonst schafft die katholische Kirche sich selbst ab.

Unter dieser Überschrift veröffentlichte DIE ZEIT am 26. Mai 2011 dieses Interview mit Professor Küng. Die Redakteure Thomas Assheuer und Evelyn Finger fragten u.a.

28. April – 4. Mai: DIE ZEIT: Konservative Katholiken fürchten, wenn sie alte Regeln und tradierte Formen preisgäben, bräche die Kirche auseinander.

Küng: Diese Sorge ist verständlich, aber unbegründet. Eine lebendige Tradition lebt von Veränderung. Auch ich schätze Traditionen, bin aber kein Traditionalist, weil das Alte kein Wert an sich ist. Hinter imposanten Liturgien für die Massen verbirgt sich allzu oft ein verflachtes Traditionschristentum. Hinter der „heiligen römischen Kirche“ steht ein höchst weltlich operierender Finanz- und Machtapparat. Und im dogmatischen Lehrgebäude steckt viel unbiblische Schultheologie, die die Menschen heute nicht mehr erreicht.

DIE ZEIT: Was finden Sie erhaltenswert an Kirche?

Küng: Das Bleibende ist natürlich die Wahrheit. Um nichts Geringeres geht es. Aber Tradition ist kein Wahrheitskriterium, und Christentum erweist sich nicht an äußeren Formen. Christentum ist gelebte Gemeinschaft des Glaubens, des Hoffens und der Liebe in Christi Nachfolge.

21. – 27. April: DIE ZEIT: Zornige Katholiken an der Kirchenbasis rufen jetzt: Jesus hat das Evangelium gepredigt und nicht die Kirche! Würden Sie diesen Satz unterschreiben?

Küng: Der Satz ist im Prinzip richtig, denn Jesus hat keine Kirche im institutionellen Sinn gegründet, sondern eine Jesus-Bewegung ausgelöst, die nach seinem Tod weiterging. Jesus benutzte das Wort Kirche kaum. Er verkündete das Reich Gottes: „Vater unser, Dein Reich komme.“

DIE ZEIT: Sie könnten auch gelassen sein und sagen: Das Reich Gottes kann durch keine Kirche ruiniert werden. In der Geschichte gab es immer wieder Punkte, wo Kirche sich verhärtete.

Küng: Ja, Richtungskämpfe gab es immer. Das beginnt schon mit dem Streit zwischen den beiden Hauptaposteln Petrus und Paulus, die das Evangelium in einer hellenistisch geprägten Welt verkünden mussten. Ein zweiter Paradigmenwechsel war fällig mit der Völkerwanderung, als das Evangelium zu den Germanen kam. Dann trat Martin Luther auf und forderte von einer dekadenten Kirche die Rückkehr zum Evangelium. Wegen des Widerstandes der Römischen Kurie kam es zur Kirchenspaltung. Die Tragik der katholischen Kirche besteht darin, dass sie bis heute eine mittelalterliche Struktur bewahrt hat.

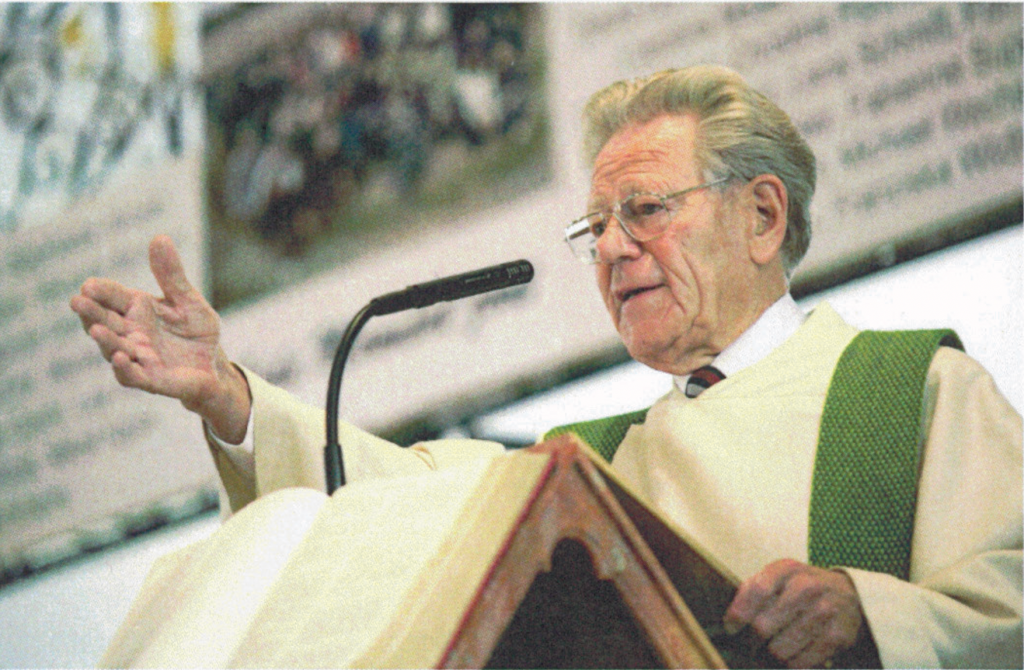

4. – 20.4: DIE ZEIT: Wo gehen Sie zur Kirche?

Küng: Die Liturgie feiere ich gerne mit meiner Schweizer Heimatgemeinde in Sursee. Ich habe dort keine amtliche Verantwortung, aber schon wegen des Priestermangels fühle ich mich verpflichtet, der Eucharistiefeier vorzustehen. Über Jahrhunderte hatte Sursee immer vier ordinierte Geistliche – jetzt nur noch zwei Pensionäre. Zwar gibt es als Gemeindeleiter den „Ersatzpfarrer“ Markus Heil, der die Menschen begeistert, aber er darf nur Diakon sein. Und warum? Weil er verheiratet ist! Der Priesternotstand erzeugt Frust gerade bei aktiven Gemeindemitgliedern. Der zölibatäre Klerus ist zum Aussterben verurteilt. Aber das scheint den Vatikan nicht zu kümmern. Durch seine Restaurationspolitik trocknet er weiter unsere Gemeinden aus.

7.-13.4.: DIE ZEIT: Herr Küng, warum sind Sie immer noch Mitglied Ihrer Kirche?

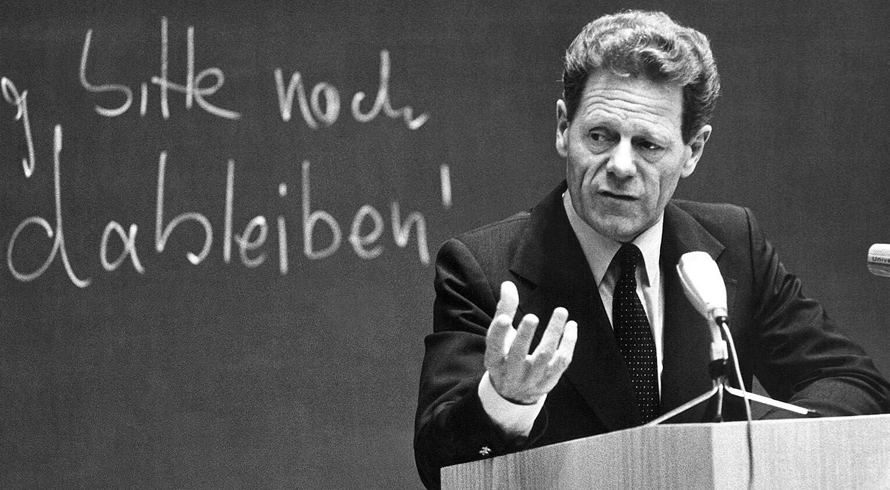

Hans Küng: Weil ich in der katholischen Kirche tief verwurzelt bin. Ich bin Mitglied nicht wegen der Römischen Kurie, sondern trotz der Kurie. Für mich ist die Kirche eine 2000 Jahre alte weltweite Glaubensgemeinschaft, deren Geschichte ich mein Leben lang erforschen und deren Mitglieder ich auf vielen Reisen kennenlernen durfte. Gerade jetzt in der Kirchenkrise bekomme ich aus aller Welt anrührende Briefe von Katholiken. Die einen, verzweifelt, sagen: Ich kann bei dieser Kirche nicht mehr mitmachen. Die anderen wollen bleiben, um etwas zu verändern, sie sagen: Solange Sie da sind, bleibe ich auch da. Ich würde viele Menschen zutiefst enttäuschen, wenn ich austräte.

DIE ZEIT: Warum sind Sie nie zum Protestantismus konvertiert?

Küng: Ich teile viele Anliegen der evangelischen Kirche, aber fühle mich dort nicht zu Hause. Vor allem hätte ich mich selbst entwaffnet. Da hätten meine Gegner gesagt: Den können wir abschreiben, der gehört nicht mehr zu uns. Und ich hätte mir eine Menge neuer Probleme mit den Protestanten aufgeladen.

31. März – 6. April 2024: Die Auferweckung Jesu ist der Anfang der allgemeinen Totenerweckung, der Beginn der neuen Zeit, der Anfang vom Ende dieser Zeit. Die Christen sagen also nicht nur: Weil es eine allgemeine Totenerweckung gibt, muss gerade dieser Eine auferweckt sein. Sondern zugleich mit Paulus: Weil dieser Eine auferweckt worden ist, gibt es auch eine allgemeine Totenerweckung. Wie dieser Eine lebt und von Gott her eine solche einzigartige Bedeutung für alle hat, werden alle leben, die sich vertrauend auf ihn einlassen. (Christ sein 346f.)

Acht Jahre später hat Küng, jetzt interreligiös belehrt, den Blick über die Grenzen des Christsein hinaus erweitert. Er geht über den Satz »Die Auferweckung Jesu ist der Anfang der allgemeinen Totenerweckung …« hinaus, indem er im Jahr 1982 schreibt:

Der Auferweckungsglaube ist kein Zusatz zum Gottesglauben; er ist geradezu die Radikalisierung des Gottesglaubens, die Nagelprobe, die der Gottesglaube zu bestehen hat. Warum? Weil ich mit einem unbedingten Vertrauen nicht auf halbem Weg anhalte, sondern ihn konsequent zu Ende gehe. Weil ich diesem Gott alles, eben auch das Allerletzte, den Sieg über den Tod, zutraue. Weil ich vernünftigerweise darauf vertraue, dass der allmächtige Schöpfer, der aus dem Nichtsein ins Sein ruft, auch aus dem Tod ins Leben zu rufen vermag. (Ewiges Leben? 149)

24. – 30. März: Jesus hat das menschliche Leid nicht erklärt, sondern als der vor Gott Schuldlose durchlitten, durchlitten freilich – anders als Hiob – bis zum bitteren Ende. Seine Geschichte war anders: kein „happy end“, keine Wiedergutmachung in einem schönen Leben. Sein Leid war anders: die Quittung auf sein Leben, und definitiv bis in sein Sterben. Von Jesu definitiver Passion, seinem Leiden und Sterben her, könnte die Passion eines jeden Menschen, die Menschheitspassion überhaupt, einen Sinn erhalten, den die schlicht zum unbedingten Glauben und Vertrauen aufrufende Hioberzählung nicht vermitteln kann. (Christ sein 422)

17.- 23. März: Gerne lässt sich Küng für seine eigenen Gedanken von großen Dichtern und Denkern inspirieren, hier von Blaise Pascal: Gegen die Indizierung seiner Flugschriften hat Pascal, auf einem Notizzettel notiert, an ein höheres Gericht appelliert: „Wenn meine Briefe in Rom verdammt werden, so ist doch das, was ich in ihnen verdamme, im Himmel verdammt! Ad tuum, Domine Jesu, tribunal appello. An dein Gericht, Herr Jesus, appelliere ich! … Pascal stirbt ohne Widerruf in der Überzeugung, ein treuer Katholik zu sein. … „Möge Gott mich nie verlassen“, sind seine letzten Worte. (Dichtung u. Religion, 24)

10. -16. März: „Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich“ (FR 206), notiert Pascal. Was ist denn angesichts dieser Unendlichkeit des Raumes der Mensch? Vor dem All ist er ein Nichts! Aber doch auch umgekehrt: Was ist angesichts des Mikrokosmos, der Unendlichkeit im Kleinen, der Mensch? Vor dem Nichts ist der Mensch ein All! Dies macht die Disproportion, das grundlegende Missverhältnis, macht Elend und Größe des Menschen aus … Dass aber der Mensch um diese seine problematische, hochgefährdete Zwitterstellung weiß, das macht seine Würde aus: „Wenn das All ihn vernichtete, wäre der Mensch doch noch edler als was ihn tötet, da er weiß, dass er stirbt und die Übermacht des Alls kennt; das All aber weiß davon nichts“ (FR 347).

3. – 9. März: Gerne lässt sich Küng für seine eigenen Gedanken von großen Dichtern und Denkern inspirieren, hier von Blaise Pascal: „Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich“ (Pensées, Ausgabe Léon Brunschvicq, Fragment (FR) 206), notiert Pascal. Was ist denn angesichts dieser Unendlichkeit des Raumes der Mensch? Vor dem All ist er ein Nichts! Aber doch auch umgekehrt: Was ist angesichts des Mikrokosmos, der Unendlichkeit im Kleinen, der Mensch? Vor dem Nichts ist der Mensch ein All! Dies macht die Disproportion, das grundlegende Missverhältnis, macht Elend und Größe des Menschen aus … Dass aber der Mensch um diese seine problematische, hochgefährdete Zwitterstellung weiß, das macht seine Würde aus: „Wenn das All ihn vernichtete, wäre der Mensch doch noch edler als was ihn tötet, da er weiß, dass er stirbt und die Übermacht des Alls kennt; das All aber weiß davon nichts“ – Pensées, Ausgabe Léon Brunschvicq, Fragment (FR) 347. (Dichtung u. Religion, 18f.)

25. Februar – 2. März: In summa: Wer in einem vernünftigen Vertrauen ja sagt zu einem Urgrund und Ursinn, zu Gott, weiß nicht nur, dass, sondern warum er letztlich dem Leben trauen kann. Das Ja zu Gott bedeutet somit ein letztlich begründetes und konsequentes Lebensvertrauen: ein in der letzten Tiefe, im Grund der Gründe verankertes und auf das Ziel der Ziele gerichtetes Urvertrauen. Gott als Name für den tragenden Sinn-Grund des Ganzen, wie im eingangs zitierten Tagebucheintrag Ludwig Wittgensteins vermerkt [: Den Sinn des Lebens, d.i. der Sinn der Welt, können wir Gott nennen]. Bei aller Ungesichertheit des Lebens wird mir so eine radikale Gewissheit und Geborgenheit geschenkt. (Was ich glaube 158)

18. – 24. Februar: Es besteht also für mich stets Grund zur Dankbarkeit, nicht nur den Menschen, sondern einer anderen Instanz gegenüber, die mein Leben trotz allen Widersinns sinnvoll sein lässt. Die den Ur-Grund darstellt für ein erneutes, erneuertes Vertrauen auf die Fügung und Führung in meinem Lebenswerk, die Verdanktheit unserer Existenz. Grund zur Freude, dass ich bei allem Getriebenwerden doch verborgen geleitet und getragen bin. Und was für mich gilt, gilt sicher auch für ungezählte andere. (Was ich glaube 158)

11. – 17. Februar: Die zweite solche Schlüsselerfahrung ist die Erfahrung des Getragenwerdens: Zurzeit geht mir alles leicht von der Hand, nicht nur die Arbeit, alles gelingt fast wie von selbst. Ob es am Wetter liegt oder am Horoskop oder am Biorhythmus? Jedenfalls komme ich voran, leiste etwas, bin guter Stimmung. Natürlich wird es nicht immer so weitergehen, wird es sich wieder ändern. Aber was kümmert mich das hier und heute: erfüllter Augenblick! Warum also Zeit verschwenden mit andern Gedanken, Gefühlen, Gestimmtheiten … Qui vivra verra.

Und doch stimmt hier etwas nicht! Nicht, dass hier jemand guter Stimmung wäre, die durch Moralin verdorben werden sollte. Nicht, dass hier jemand Erfolg spürte, der nachträglich schlechtgemacht werden soll. Sondern, dass sich dieses Erfolgsdenken, diese unbekümmerte Gestimmtheit nicht selten mit Gleichgültigkeit, Selbstüberschätzung und Oberflächlichkeit paart. Der Blick für die Tiefendimension unseres Lebens fehlt. Das Wissen darum, dass Denken mit Danken zu tun hat. Denn wer auch nur einen Moment nachdenkt, ahnt, dass das Gelingen, dass Erfolg und Glück nicht nur an unserer Arbeit liegen; dass wir zwar viel geleistet, aber noch mehr empfangen haben; dass uns das Glück zufiel, vielleicht nicht unverhofft, aber doch, wenn wir ehrlich sind, oft unverdient! (Was ich glaube 157 f.)

4. – 10. Februar: So gibt es in jedes Menschen Lebens- und Leidensgeschichte merkwürdige Fakten, Zeichen, Ereignisse, Situationen, »Zufälle«, die Anlass zum Nachdenken, zur religiösen Besinnung sein können …

Die Erfahrung des Gestopptwerdens: Im Großen wie im Kleinen kann es geschehen, und es kann hart, bitter und auf längere Zeit schlafraubend werden … Was also tun: definitiv resignieren, aufgeben oder mich auflehnen …? Es als ein erneutes Zeichen für die Absurdität des Lebens betrachten?

Wie auch immer:

Dieses Gestopptwerden ist eine sehr fühlbare Aufforderung, nicht nur anzuhalten, sondern auch einzuhalten, in mich zu gehen. Ob dies nun eine Blockierung im Berufsleben oder eine unerwartete Krankheit oder das Auseinanderbrechen einer menschlichen Beziehung ist: All dies kann Anlass sein, sich auf die Tiefendimension seines Lebens zu besinnen, sich neu zu öffnen in vertrauendem Glauben. Tröstlich wird dann die Erfahrung sein, dass es selbst in diesem erzwungenen Anhalten einen Halt gibt, der in der Grundwirklichkeit unseres Lebens ruht, in der Wirklichkeit Gottes, unserem Lebensgrund, der uns auch in aussichtslosen Situationen neu Aussicht zu schaffen vermag. Aus diesem Vertrauen heraus können wir neue Kraft schöpfen und werden fähig sein, unser Leben neu zu sehen, neu Standpunkt zu beziehen, unseren Kurs zu korrigieren und eine Aufgabe neu zu ergreifen. (Was ich glaube 156)

28. Januar – 3. Februar: Es geht um eine wirklich andere Dimension: die göttliche Dimension. Transzendenz – aber nicht mehr wie in der alten Physik und Metaphysik primär räumlich vorgestellt: Gott über oder außerhalb der Welt. Oder dann im Umschlag idealistisch oder existentialistisch verinnerlicht: Gott in uns. Sondern von Jesus her primär zeitlich verstanden: Gott vor uns. Gott nicht einfach als der zeitlose Ewige hinter dem einen gleichförmigen Fluss des Werdens und Vergehens von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, … sondern Gott als der Zukünftige, Kommende, Hoffnungstiftende, wie er aus den Zukunftsverheißungen Israels und Jesu selbst erkannt werden kann …

Gottes ist die Zukunft, das bedeutet: Wo immer der einzelne Mensch hinkommt, im Leben und Sterben, Er ist da. Wo immer die ganze Menschheit sich hinentwickelt, in Aufgang und Niedergang, Er ist da. Gott als die erste und letzte Wirklichkeit. (Christ sein 215)

21. – 27. Januar: Allerdings ist mit dem Fortgang der Zeit schon im Neuen Testament ein Prozess der Entschärfung und Verlagerung der Aussagen unverkennbar. In der ältesten Überlieferungsgeschichte ist es „diese Generation“, in einer jüngeren Schicht sind es nur noch „einige“ der Hörer Jesu, die die Ankunft des Gottesreiches erleben werden. … Die letzte Phase dieser Verschiebung der Perspektiven haben wir in den späten Schriften des Neuen Testamentes vor uns. Insbesondere im Johannesevangelium, wo das Endgeschehen … auf das „schon jetzt“ hin verstanden wird: jetzt, beim Hören des Wortes, ergeht das Gericht, jetzt der Übergang vom Tod zum Leben. Andererseits im zweiten Petrusbrief …, wo die beunruhigende Verzögerung … mit einem Psalmwort erklärt wird: dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. (Christ sein 207f.)

14. – 20. Januar: Sein Reich komme: Jesus hat wie die ganze apokalyptische Generation das Reich Gottes, das Reich der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Freude und des Friedens, für die allernächste Zeit erwartet. … Ob Jesus das Hereinbrechen des Reiches Gottes bei seinem Tod oder für unmittelbar nach seinem Tode erwartet hat, über solches lässt sich aufgrund der Quellen lange spekulieren, aber nichts Sicheres sagen. Dass Jesus das Reich Gottes für die unmittelbare Zukunft erwartet hat, ist eindeutig. … Nirgendwo meint bei Jesus das Wort Gottesreich (basileia) die dauernde Herrschaft über Israel und die Welt, vielmehr überall die zukünftige Herrschaft der Weltvollendung. (Christ sein 207)

13. Januar 2024; Was also heißt Menschwerdung? Menschwerdung heißt: In diesem Menschen haben Gottes Wort, Wille, Liebe menschliche Gestalt angenommen. In all seinem Reden und Verkündigen, in seinem ganzen Verhalten, Geschick, in seiner ganzen Person hat der Mensch Jesus gerade nicht als … „zweiter Gott“ gewirkt. Vielmehr hat er des einen Gotts Wort und Willen verkündet, manifestiert, geoffenbart. So könnte vielleicht auch in jüdischem Kontext die Aussage gewagt werden: Er, in dem sich nach den Zeugnissen Wort und Tat, Lehre und Leben, Sein und Handeln völlig decken, ist in menschlicher Gestalt Gottes „Wort“, Gottes „Wille“, Gottes „Bild“, Gottes „Sohn“. … „Wer mich sieht“, so nach dem Johannesevangelium, „sieht den Vater“ (Jo 14,9). (Credo, 87)

1. – 6. Januar 2024: Was also ist ursprünglich jüdisch und so auch neutestamentlich mit der Gottessohnschaft gemeint? Was immer von hellenistischen Konzilien mit hellenistischen Begriffen in dieser Sache definiert wurde: Im Neuen Testament ist ohne Frage nicht eine Abkunft, sondern die Einsetzung in eine Rechts- und Machtstellung im hebräisch-alttestamentlichen Sinne gemeint. Nicht eine physische Gottessohnschaft, wie in den hellenistischen Mythen und von Juden und Muslimen bis heute oft angenommen und zu Recht verworfen, sondern eine Erwählung und Bevollmächtigung Jesu durch Gott, ganz im Sinne der Hebräischen Bibel, wo bisweilen auch das Volk Israel kollektiv „Sohn Gottes“ genannt werden kann. Gegen ein solches Verständnis von Gottessohnschaft war vom jüdischen Ein-Gott-Glauben her kaum Grundsätzliches einzuwenden; sonst hätte es die jüdische Urgemeinde auch gewiss nicht vertreten. Würde die Gottessohnschaft auch heute wieder in ihrem ursprünglichen Verständnis vertreten, so bräuchte, scheint es, auch heute vom jüdischen und islamischen Monotheismus her wenig Grundsätzliches eingewendet werden. (Credo 84f.)

2023 – GedankenSammlung

31. Dezember 2023: Ein Gebet zum Jahresende

Verborgener, ewiger, unermesslicher, erbarmungsreicher Gott,

außer dem es keinen anderen Gott gibt.

Groß bist Du und allen Lobes würdig.

Deine Kraft und Gnade erhält das All!

Du Gott der Treue ohne Falsch, gerecht und wahrhaftig,

hast den Abraham, Deinen Dir ergebenen Diener,

zum Vater vieler Völker erwählt

und hast gesprochen durch die Propheten.

Dein Name sei geheiligt und gepriesen in aller Welt,

und Dein Wille geschehe, wo immer Menschen leben.

Lebendiger und gütiger Gott, erhöre unser Gebet:

Groß geworden ist unsere Schuld.

Vergib uns Kindern Abrahams

unsere Kriege, unsere Feindschaften,

unsere Missetaten gegeneinander.

Erlöse uns aus aller Not und schenke uns den Frieden.

Segne Du, Lenker unseres Geschicks, die Leiter und Führer der Staaten,

dass sie nicht gieren nach Macht und Ehre,

sondern handeln in Verantwortung für das Wohlergehen

und den Frieden der Menschen.

Führe Du

unsere Religionsgemeinschaften und ihre Vorsteher,

damit sie die Botschaft vom Frieden nicht nur verkünden,

sondern auch selber leben.

Uns allen aber, und auch denen, die nicht zu uns gehören,

schenke Deine Gnade, Barmherzigkeit und alles Gute

und führe uns Du, Gott der Lebendigen,

auf dem rechten Weg in Deine ewige Herrlichkeit. (Das Judentum 1991 S. 701f)

24. – 30. Dezember 2023: Damit ist klar: die Mitte des Evangeliums bilden nicht Vorgänge um die Geburt Jesu. Die Mitte ist er selber, Jesus Christus in seinem ganz persönlichen Reden, Tun und Leiden. Er als lebendige, im Geist auch nach seinem Tod lebende und herrschende Person ist die Mitte. Mit seiner Botschaft, seinem Verhalten, seinem Geschick liefert er den höchst konkreten Maßstab, an dem sich Menschen orientieren können. (Credo 69)

17. – 23. Dezember 2023: Statt der trügerischen Pax Romana, erkauft mit erhöhten Steuern, Eskalation der Rüstung, Druck auf die Minderheiten und Wohlstands-Pessimismus (wird) mit großer Freude die wahre Pax Christi angekündigt, gründend in einer Neuordnung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Zeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes und des Friedens unter den Menschen.

Nicht mehr von den übermächtigen römischen Cäsaren, sondern von diesem ohnmächtigen, gewaltlosen Kind wird jetzt (therapeutisch) der Seelenfrieden und (politisch) das Ende der Kriege, werden Befreiung von der Angst und lebenswerte Verhältnisse, wird das gemeinsame Glück, kurz allseitiges Wohl, eben das »Heil« der Menschen und der Welt erwartet. (Credo 68)

10. – 16. Dezember 2023: Hier (in der Weihnachtsgeschichte) wird nämlich angesichts der religiös-politischen Herrschaft und ihrer Machthaber so etwas wie der Kern einer Befreiungstheologie sichtbar..

- Nirgendwo ist die Rede von »stiller Nacht« und »holdem Knaben im lockigen Haar«; Krippe, Windeln sind konkrete Signale aus einer Welt, der Niedrigkeit und Armut.

- Der im Stall geborene Heiland der Notleidenden offenbart deutlich eine Parteinahme für den Namen- und Machtlosen (die »Hirten«), gegen die mit Namen genannten Machthaber (der Kaiser Augustus, der kaiserliche Statthalter Qurinius).

- Das Magnificat Marias… von der Erniedrigung der Mächtigen und der Erhöhung der Niedrigen, von der Sättigung, der Hungrigen und der Vernachlässigung der Reichen, kündigt kämpferisch eine Umwertung der Rangordnung an. (Credo 67 f)

3. – 9. Dezember 2023: Die Weihnachtsgeschichte, richtig verstanden, ist alles andere als eine harmlos erbauliche oder psychologisch raffinierte Geschichte vom lieben Jesuskind. All diese biblischen Erzählungen sind theologisch hoch reflektierte Christusgeschichten im Dienst einer sehr gezielten Verkündigung, welche die wahre Bedeutung Jesu als des Messias zum Heil für alle Völker der Erde kunstvoll, plastisch und radikal gesellschaftskritisch anschaulich machen wollen. (Credo 68f.)

26. November – 2. Dezember:

| BERTHOLT BRECHT „Gegen Verführung“ Lasst euch nicht verführen! Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen; Ihr könnt schon Nachtwind spüren: Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht betrügen! Das Leben wenig ist. Schlürft es in schnellen Zügen! Es wird euch nicht genügen Wenn ihr es lassen müsst! Lasst euch nicht vertrösten! Ihr habt nicht zu viel Zeit! Lasst Moder den Erlösten! Das Leben ist am größten: Es steht nicht mehr bereit. Lasst euch nicht verführen Zu Fron und Ausgezehr! Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren Und es kommt nichts nachher. | HANS KÜNG „Gegen Verführung“ Lasst euch nicht verführen! Es gibt eine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen; Ihr könnt schon Nachtwind spüren: Es kommt ein Morgen mehr. Lasst euch nicht betrügen! Das Leben wenig ist. Schlürft nicht in schnellen Zügen! Es wird euch nicht genügen, Wenn ihr es lassen müsst! Lasst euch nicht vertrösten! Ihr habt nicht zu viel Zeit! Fasst Moder die Erlösten? Das Leben ist am größten: Es steht noch mehr bereit. Lasst euch nicht verführen! Zu Fron und Ausgezehr! Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt nicht mit den Tieren! Es kommt kein Nichts nachher. |

19. – 25. November 2023: Erst am Ende wird offenbar, was der agnostische jüdische Philosoph Max Horkheimer so sehr von „dem ganz Anderen“ erhofft hatte: „dass der Mörder nicht über das unschuldige Opfer triumphieren möge“. Und auch unsere jüdischen Brüder und Schwestern werden einstimmen können in das, was da im Anschluss an die Propheten auf den letzten Seiten des Neuen Testaments über das Eschaton [Ende der Zeiten] als Zeugnis der Hoffnung geschrieben steht: „Und er, Gott, wir bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.“ (Das Judentum, 733)

12. – 18. November 2023: Nein, nicht der ohnmächtige Gott, sondern der mit-leidende Gott der Liebe, Stärke, Güte und Barmherzigkeit machte die Opfer stark, dem Grauen zu widerstehen. Den barmherzigen Gott in Todesslagern bekennen heißt also nicht, Gott selbst als Gefangenen, als Opfer, als Toten bezeugen.

Sondern das heißt, Gott selber als einen lebendigen Gott für die Gefangenen, für die Opfer, für die Toten bekennen. Einen Gott jedenfalls, der eindeutig auf der Seite der Opfer, nicht auf der Seite der Henker steht. (Das Judentum, 732)

5. – 11. November 2023: [Mein ganzes Werk zu Judentum, Christentum und Islam] ist getragen von einer dreifachen unerschütterlichen Hoffnung:

– dass jede der drei prophetischen Religionen aufgrund ihres spirituellen und ethischen Reichtums ein wirkmächtiges Zukunftspotential besitzen,

– dass alle drei in Verständigung und Zusammenarbeit zu größerer Gemeinsamkeit gelangen können

– und dass alle drei Weltreligionen gemeinsam einen unverzichtbaren Beitrag zu einer friedlicheren und gerechteren Welt leisten werden. (Der Islam 783)

29. Oktober – 4. November 2023: Dieses Buch ist aus einer tiefen Sympathie für das Judentum heraus geschrieben; unbestechliche wissenschaftliche Redlichkeit, die nach allen Seiten hin die Wahrheit sagt, und leidenschaftliches Engagement, das unverdrossen gegen Hass und Unverständnis und für Frieden und Verständigung arbeitet, schließen sich ja nicht aus. Keine Mühe jedenfalls wurde gescheut, die epochemachenden Umbrüche und die darauf folgenden, bis heute gültigen kulturell-religiösen Konstellationen oder Paradigmen der über dreitausendjährigen Geschichte des Judentum … zu analysieren und zu profilieren, … und zugleich: die Möglichkeiten einer wachsenden gegenseitigen Verständigung auszuloten, einer Verständigung zwischen Juden und ChristenJuden und vielleicht auch die zwischen Juden, Christen und Muslimen. (Das Judentum 16)

22. – 28. Oktober 2023: Ich will hier den Kontrapunkt setzen: Das Judentum wird hier nicht als vergangenes „Altes Testament“, sondern als eine eigenständige Größe von bewundernswerter Kontinuität, Vitalität und Dynamik betrachtet. Keiner christlichen Theologie ist es länger erlaubt, das Judentum „heilsgeschichtlich“ als „überholt“ zu betrachten oder als bloßes „Erbe“ zur Eigenprofilierung zu verzwecken. Keiner christlichen Kirche ist es länger gestattet, sich als das „neue Israel“ einfach an die Stelle des „alten“ zu setzen. Kein Christ hat das Recht, die Realität des lebendigen Judentums und die Herausforderung nicht nur der Weiterexistenz, sondern auch der dynamischen und staatlichen Selbstorganisation dieses Volkes zu ignorieren. (Das Judentum 15f)

15. – 21. Oktober 2023: Der Felsendom – gegenwärtig ein Zeitzeichen tragischer religiöser Spannungen – könnte zu einem Einheitszeichen der abrahamischen Ökumene, zu einem Dom der Versöhnung für die drei auf Abraham zurückgehenden Religionen werden. Wie im Mittelalter Jerusalem als Mittelpunkt der Erde angesehen und manche Weltkarten jerusalemzentriert waren, so würde diese Gebetsstätte mit ihrer strahlend goldenen Kuppel für die ganze Welt ein zentrales Symbol dafür, dass die drei Religionen … sich im Glauben und im Gebet zu dem einen Gott versammeln könnten. (Das Judentum 702)

8. – 14. Oktober 2023: Gefordert ist … eine kritische Solidarität der Christen mit dem Staat Israel … Haben doch beide Völker auf palästinensisch-jüdischem Boden, Juden und Palästinenser, maßlos gelitten. Haben doch beide Fehler gemacht. Gewalttaten begangen, dem Terrorismus Raum gegeben. Aber zugleich gibt es in beiden Völkern … auch guten Willen und eine Friedensliebe, die sich nach nichts mehr sehnt als danach, ohne Existenzbedrohung leben zu können. (Das Judentum, 680f |

1. – 7. Oktober 2023: Was hat mir geholfen, nach diesem offenkundigen Scheitern wieder Fuß zu fassen? Was waren meine spirituelle Ressourcen? Das Beten hatte ich nicht verlernt, aber es war trostlos, und ich fühlte eine innere Leere. Was mich wieder aufrichtete, waren die Tausende, die für mich sichtbar, hörbar, greifbar Stellung genommen hatten …

(Und wenn) ich dann die Hunderte von Stellungnahmen zu meinen Gunsten und alle Briefe zu meiner Unterstützung lese, finde ich langsam wieder Kraft, je länger, desto mehr: Nein, du kannst doch nicht sie alle im Stich lassen, du darfst nicht schlappmachen, aufgeben. Reiß dich zusammen, wir werden sehen, noch ist zwar eine Schlacht, aber nicht der Krieg verloren. (Umstrittene Wahrheit, 654)

24. – 30. September: Der Zufall will es, dass die letzte Revision dieser Seiten … auf den Karfreitag fällt. Nein, ich möchte diese himmeltraurige Zeit der Kraftlosigkeit und Ermattung nicht nochmals erleben. Und oft dachte ich: »Sie wissen nicht, was sie tun …« Oder wissen sie es doch? Einige Jahre später schickt mir [ein Kollege, der damals gegen mich stimmte] unerwartet eine Postkarte von einem spätmittelalterlichen Fenster der Tübinger Stiftskirche, quasi zur Entschuldigung: Ich sei ihm bisweilen vorgekommen wie der hier dargestellte Geräderte, der da, nachdem ihm alle Glieder gebrochen waren, auf dem Rad zur Schau gestellt worden sei. Ja, eine fürchterliche Zeit war es fürwahr. Aber ich will nicht übertreiben, war ich doch nicht menschenverlassen und auch nicht – wie mir freilich erst nachträglich deutlich wird – gottverlassen. (Umstrittene Wahrheit, 654)

17. – 23. September 2023: Offensichtlich bin ich psychisch und physisch an meine Grenzen gestoßen. Wenn auch nicht von allen Menschen, so vielleicht doch von Gott verlassen? Ich kann nur mehr mit Tabletten schlafen. Meine Gegner hätte es gefreut, wenn sie mich gesehen hätten. Endlich hat es ihn erwischt! Ich kann es nicht leugnen. Ich bin erschöpft, total erschöpft. Bin unfähig, immer wieder dasselbe zu wiederholen. Ebenso unfähig, Neues zu kreieren. Habe alles getan, was ich konnte, habe alles gegeben, was ich hatte. Kann keine andere Aufgabe in Angriff nehmen. … War also meine Widerstandskraft versiegt? (Umstrittene Wahrheit, 654)

10. – 16. September 2023: Es ist ein Elend, ich habe auch nicht die Lust, in Gesellschaft zu gehen, um aller Welt immer wieder denselben »Mist« zu erzählen. Ich meide deshalb sogar die Rotary Meetings. Und als ich einmal von einem meiner besten Freunde … zu einem schönen Abendessen zu sechst in ein Restaurant in Bebenhausen bei Tübingen eingeladen werde, kann ich, der ich sonst in jeder Situation um Worte kaum verlegen bin, den ganzen Abend keinen Satz über die Lippen bringen. Während des ganzen Abendessens sitze ich schweigend da, erschrocken über mich selbst. (Umstrittene Wahrheit, 653f)

3. – 9. September: Besonders die Auseinandersetzungen in der Fakultät [ab Januar 1990] strapazieren mich zusehends. Ein Kompromiss-Papier, ausgearbeitet von Walter Jens, wird am 11. Februar von den Sieben abgelehnt. Dann gibt es wieder lange Diskussionen wegen eines Briefes an Bischof Moser, der am 13. Februar abgeschlossen wird. Für den Nachmittag ist erneut eine Fakultätssitzung angesetzt. Eine Stunde vor der Sitzung spüre ich ein ganz ungewohntes, starkes Stechen in meiner Herzgegend und muss mich auf das Sofa legen. Meine Sekretärin entschuldigt mich für die Sitzung, ein befreundeter Arzt wird herbeigerufen. Er meint klug und nüchtern, eigentlich müsste er mich krankschreiben, aber das könnte ich mir in meiner gegenwärtigen Situation politisch »nicht leisten«; er werde mir deshalb entsprechende Mittel geben. (Umstrittene Wahrheit, 653)

27. August – 2. September 2023: Am Lebensleid, an der Negativität im Menschenleben zeigt sich, ob ein Humanismus trägt. Christen sind nicht weniger Humanisten als alle Humanisten. Aber Christen sehen – wenn sie ihr Christsein richtig verstehen – das Menschliche, das wahrhaft Menschliche, das Humane, sie sehen die Menschen und seinen Gott, sehen Humanität, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Frieden, Sinn von diesem Jesus her, der für sie der konkret Maßgebende, der Christus ist. … Dies habe ich in meinem Buch „Christ sein“ zum Ausdruck gebracht : In der Nachfolge Jesu Christi kann der Mensch in der Welt von heute wahrhaft menschlich leben, handeln, leiden und sterben: in Glück und Unglück, Leben und Tod gehalten von Gott und hilfreich den Menschen. (Was ich glaube, 255f)

20. – 26. August: Ich gestehe, dass ich in meinem Studier- und Wohnzimmer zwar eine schöne griechische Christus-Ikone, aber keinen Gekreuzigten hängen habe. Warum? Weil ich die Zurückhaltung der Christen des Anfangs teile. … Erst die Spätgotik machte das Leiden des Gekreuzigten zum beherrschenden Thema … Ich kann leider nicht übersehen, dass mit dem Kreuz in der Kirchengeschichte auch viel Schindluder getrieben wurde … Furchtbar die Kreuzzüge und Ketzerverfolgungen des Mittelalters, nicht weniger schlimm die Kriegszüge der amerikanischen „Crusaders“ im 21. Jahrhundert im Irak und in Afghanistan, die ebenfalls meinten, Gott beim Töten von Tausenden auf ihrer Seite zu haben“. (Was ich glaube, 250)

13. – 19. August 2023: [Hans Küng zitiert den Historiker Martin Gilbert]: „Am 27. September 1941 sollte der Junge mit über 3000 anderen litauischen Juden umgebracht werden. Er stürzt in die Grube, unmittelbar bevor die Salve die anderen trifft. In der Nacht darauf kriecht er aus dem Massengrab und flieht ins nächste Dorf. Ein Bauer, der ihm öffnete, sieht den Nackten, mit Blut Beschmierten und sagt: ‚Jude, geh zurück ins Grab, wo du hingehörst!‘ – Verzweifelt beschwört Zwi Michalowski schließlich eine ältere Witwe: ‚Ich bin dein Herr, Jesus, Christus. Ich bin vom Kreuz gestiegen. Sieh mich an – das Blut, der Schmerz, das Leiden der Unschuldigen! Lass mich ein!‘ Die Witwe, erinnert sich Zwi, warf sich ihm zu Füßen und versteckte ihn drei Tage. Dann machte sich der junge Mann auf in den Wald. Dort überlebte er den Krieg als Partisan.“ (Das Judentum, 729)

6. – 12. August 2023: Eine theoretische Antwort auf das Theodizee-Problem, scheint mir, gibt es nicht! … Besser schiene mir an diesem äußersten Punkt, bei dieser schwierigsten Frage, eine Theologie des Schweigens. „Würde ich Ihn kennen, so wäre ich Er“, ist ein altes jüdisches Wort. Und manche jüdische Theologen, die angesichts allen Leids auf eine letzte Rechtfertigung Gottes lieber verzichten, zitieren nur das lapidare Schriftwort, welches auf den Bericht vom Tod der beiden durch Gottes Feuer getöteten Söhne Aarons folgt: „Und Aaron schwieg.“ (Das Judentum, 727; vgl. Was ich glaube 246)

30. Juli – 5. August 2023: Im Kreuz Jesu Christi … ist nicht einfach Gott schlechthin gekreuzigt worden: der Gott, ho theós, Deus pater omnipotens … Wie sonst hätte der Gekreuzigte in Gottverlassenheit zu Gott schreien können: „Mein Gott, mein Gott“? … Das Kreuz ist nicht das Symbol des leidenden, schreienden, gar das Symbol des Todesnot leidenden Gottes, sondern das Symbol des Todesnot leidenden Menschen. … Und wenn jüdische Theologie zu Recht gegen ein sadistisch-grausames Gottesbild protestiert, nach welchem ein blutgieriger Gott nach dem Opfer seines Sohnes verlangte, so christliche Theologie hoffentlich mit nicht weniger Nachdruck gegen ein masochistisch-dulderisches Gottesverständnis, nach welchem ein schwacher Gott sich durch Leid und Tod zur Auferstehung durchzuquälen hätte, wenn er nicht überhaupt auf ewig leiden soll. (Das Judentum, 723f)

23. – 29. Juli 2023: Für mich ist nun wichtig: Aus dem Wissen heraus ist ein moralisches Verhalten, ein Ethos möglich, wie es von jedem Buddhisten, nicht nur von den Mönchen und Nonnen, erwartet wird. Es umfasst vier elementare Grundforderungen: nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, sich nicht sexueller Ausschweifung hingeben. Vielleicht wäre ich daher auch als Buddhist auf die Idee eines gemeinsamen Menschheitsethos gestoßen, das ja nach der Erklärung des Parlaments der Weltreligionen von Chicago 1993 ebenfalls auf diesen vier ethischen Konstanten aufbaut. (Was ich glaube, 206 f)

16. – 22. Juli 2023: Der Buddha will keine Welterklärung bieten, sondern eine Heilslehre und einen Heilsweg: Wie soll der leidende Mensch Befreiung und Erlösung finden, wie die Lebenskrisen überwinden, wie das Leid bewältigen und sich mit seiner Beschränktheit, Endlichkeit, Sterblichkeit abfinden? In der Meditation soll der Mensch nach innen gehen. Wenn er die Erleuchtung erfahren darf, dann vermag er die Unbeständigkeit der Dinge zu entlarven und zu durchschauen, dass alles, was er sieht, nicht stabil ist, dass nichts in der Welt Bestand hat, dass alles veränderlich, ja, dass sogar mein eigenes Ich, an das ich mich so sehr klammere, ohne Wesenskern ist und somit vergänglich. Vom Buddha kann ich lernen, vom eigenen Ich frei zu werden: dass ich von der Selbstbefangenheit in Gier, Hass und Verblendung, von der Ichbezogenheit und Ichverflochtenheit den Weg finde zur Selbstlosigkeit. (Was ich glaube, 206 f)

9. – 15. Juli 2023: Meine Religion wäre … bestimmt von jener epochalen indischen Orientierungsgestalt Siddhartha Gautama, genannt der Buddha, der »Erwachte«, der »Erleuchtete«. Seit dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeit bietet er den Menschen einen Weg der Vergeistigung, Verinnerlichung, Versenkung an. Durch seine Lehre (»dharma«) gibt er den Menschen Antworten auf die vier Urfragen, die »Vier edlen Wahrheiten«: Was ist Leiden? Das ganze Leben. Wie entsteht es? Durch »Lebensdurst«, Gier, Hass, Verblendung. Wie kann es überwunden werden? Durch Nicht-Anhaften und dadurch Versiegen des Lebensdurstes. Welches ist der Weg, dies zu erreichen? Der »achtfache Pfad« des Buddha. (Was ich glaube, 206)

2. – 8. Juli 2023: Wenn ich mich in anderen Kontinenten aufhielt, überlegte ich mir oft, was wohl aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in Europa, sondern in einem anderen Kulturkreis geboren worden wäre. Vermutlich würde ich dann nach einem ganz anderen Modell, einem ganz anderen Muster des Empfindens, Denkens und Handelns, mein Leben gestalten … Wäre ich in Sri Lanka, Thailand, Burma oder Japan geboren, Länder, die ich kenne und bewundere, wäre ich wahrscheinlich einer der vielen Hundert Millionen Buddhisten auf der Welt. (Was ich glaube, 203 ff)

25. Juni – 1. Juli 2023: Offensein für die Anderen, Dasein für die Anderen, selbstlose Liebe ist für Paulus die höchste Realisierung der Freiheit … „Denn das ganze Gesetz wird in dem einen Wort erfüllt: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!‘“ Was immer Gott selbst durch das Gesetz fordert, zielt auf Liebe. … Wer an Gott und gerade so an den Nächsten gebunden ist, ist befreit zur wahren Freiheit. (Das Judentum 609)

18. – 24. Juni 2023: In der Tat, wer immer als Christ heutzutage an einem synagogalen Gottesdienst, gar an einem großen jüdischen Fest teilnimmt, der wird sich über alles das freuen, was ihm da, von der Schriftlesung, den Psalmen angefangen, bis hin zu den Hymnen als bekannt entgegentritt. Was gibt es denn da, was man nicht lauteren Herzens mitbeten könnte? Ob also in Zukunft eine neue Gemeinschaft bei allen Unterschieden so ganz ausgeschlossen sein müsste? (Das Judentum 424)

11. – 17. Juni 2023: (Haben wir) um des Abrahams- und Sinaibundes mit dem auserwählten Volk willen nicht jenen ersten Bund oft vernachlässigt, den Gott nach der Sintflut mit Noach und seinen Nachkommen geschlossen hat und der „alles Lebende“, auch die Tiere, umfassen sollte: ein universaler Bund mit der ganzen Schöpfung, dessen Bundeszeichen der Regenbogen ist und die nicht mehr dem Chaos verfallen darf? Ist so in der Hebräischen Bibel nicht eine aller Volksgemeinschaft zugrundeliegende Menschheitsgemeinschaft vorausgesetzt, der Gottes universaler Heilswille gilt? (Das Judentum 76)

4. – 10. Juni 2023: Nicht nur dem Judenvolk also, nein, der ganzen Menschheit gilt diese unglaubliche Zusage: den Beschnittenen wie den Unbeschnittenen. Ein Menschheitsbund: kein Unterschied der Rassen, auch nicht der Klassen, Kasten – ja, auch nicht der Religionen! Denn das Zeichen dieses Bundes ist ja nicht die Beschneidung, vollzogen von den Angehörigen eines auserwählten Volkes. Das wunderbare, von Gott selbst aufgerichtete Symbol dieses Menschheitsbundes ist der die ganze Erde überwölbende Regenbogen, der von Gottes alles überragender Herrschaft, Zuverlässigkeit und Gnade zeugt. (Das Judentum 60)

28. Mai – 3. Juni 2023: Wer könnte übersehen, dass das Verebben und Erlöschen der Prophetie nach einer Blütezeit auch im Christentum ein Problem ist, wo Jesus Christus nach dem Vorläufer Johannes als der endzeitliche Prophet gilt, … wo der Geist über alle ausgegossen ist und wo die in der Urgemeinde zunächst stark vertretenen Propheten und Prophetinnen doch gegen Ende des 2. Jahrhunderts aussterben. … Ähnlich wie die Schriftgelehrten im Judentum nach dem Exil, so begannen auch die Bischöfe in der Kirche nach dem ersten Jahrhundert …, die prophetische Funktion in ihr apostolisches „Amt“ zu integrieren. Je länger desto mehr fühlten sie sich als Nachfolger nicht nur der Apostel, sondern auch der Propheten und der Lehrer. Immer mehr tritt jetzt das hierarchische Kirchenrecht an die Stelle der freien Prophetie. Wo also sind im Christentum die prophetischen Impulse geblieben? (Das Judentum 149)

21. – 27. Mai 2023: Wonach streben? »Magis«: »immer mehr«, immer vollkommener sich richten, angeregt von der Meditation des Lebens, Leidens und Sterbens Jesu, nach diesem Vorbild und sich ihm angleichen. Das zentrale Gebot: Aus Liebe zu Gott Liebe zum Nächsten. Die Nächstenliebe als Gradmesser der Gottesliebe. »Vollkommenheit« biblisch nicht durch den Gang ins Kloster, sondern durch den Gang in die Welt. Eine weltoffene aktive Religiosität, die Gott nicht nur in der Kirche, sondern in allen Dingen findet. (Erkämpfte Freiheit, 95)

14. – 20. Mai 2023: Wie mit den Gütern dieser Welt umgehen? »Tantum quantum«: »Soviel wie« mir Geld und Gut, Beruf und Ehre auf meinem Weg zu Gott helfen, darf ich sie in Freiheit nutzen. Nichts Geschaffenes, auch nicht der menschliche Leib und die Sexualität, sind schlecht, gar »dämonisch«. Sie sind gut, dürfen nur nicht verabsolutiert werden. Freiheit also, Gelassenheit, aktive Indifferenz. (Erkämpfte Freiheit, 95)

7. – 13. Mai 2023: Wonach entscheiden? »Fiat voluntas tua«: »Dein Wille geschehe!« In der konkreten Entscheidungssituation zu erkennen versuchen, was für mich ganz persönlich Wille und Wunsch Gottes ist und zu diesem Zweck die Regeln zur »Unterscheidung der Geister« anwenden.

Letzte Norm für mich, mein Gewissen, ist nicht ein Gesetz oder eine Autorität des Staates oder der Kirche. Sondern es ist der Wille Gottes, der in komplexen Situationen freilich nur durch kritische Gewissenserforschung und differenziertes Abwägen der Alternativen herausgefunden werden kann. Bis heute ist mir in schwierigen Fragen die Gegenprobe wichtig: ob ich bei einer bestimmten Personal- und Sachentscheidung etwas für mich ganz persönlich gewinne oder ob es mir wirklich rein um »die Sache« geht. (Erkämpfte Freiheit, 95)

30. April – 6. Mai 2023: Wofür leben? »Ad maiorem Dei gloriam«, »zur größeren Ehre Gottes«:

AMDG habe ich in meiner Agenda immer wieder über den Jahresanfang geschrieben. Zur Erinnerung, was der Sinn des Menschenlebens ist: nicht nur für sich zu leben, sondern für seinen Schöpfer und Vollender, Ursprung und Ziel. Gott allein als das Absolute, alles andere auf Erden relativ. (Erkämpfte Freiheit, 94)

23. – 29. April 2023: Gerade das macht das Spezifische des Christentums aus: Nicht ein Prinzip, sondern eine lebendige Gestalt, die im tiefsten und umfassendsten Sinn des Wortes „attraktiv“ sein kann. Verba docent, exempla trahunt, Worte lehren, Beispiele reißen mit. Ein Christ soll ja nicht nur eine allgemeine „christliche“ Lebensgestaltung realisieren, sondern er kann zu diesem Christus Jesus, dessen Geist noch immer wirkt, selber Vertrauen fassen und sein Leben nach diesem Maß einzurichten versuchen. So erweist sich denn Jesus selber in allem, was er ist und bedeutet, für den Menschen geradezu – wie das Johannesevangelium interpretiert – als „der Weg, die Wahrheit und das Leben“. (Das Christentum, 51; SW 16, 65)

16. – 22. April 2023: Was so für jeden Menschen damals unvorstellbar war, vollbringt der Glaube an den doch durch und bei Gott lebendigen Gekreuzigten: dass dieser schmählich Hingerichtete als der von Gott mächtig Bestätigte erscheint und so dieses Zeichen der Schmach als ein Zeichen des Sieges! Ja, dass dieser ehrenlose Tod von Sklaven und Rebellen schließlich als Heilstod der Erlösung und Befreiung verstanden werden kann! Das Kreuz Jesu, dieses blutige Siegel auf ein entsprechend gelebtes Leben, wird so ein Aufruf zum Verzicht auf ein egoistisch geprägtes Leben, ein Aufruf zu einem unprätentiösen Leben für andere. (Christentum 63; SW 16, 77f)

9. – 15. April (Osterwoche): Wir haben es schlicht zu konstatieren: So wie das Kreuz eine harte, grausame und unleugbare historische Tatsache ist, so ist es ein ebensowenig zu leugnendes Faktum, dass schon die erste Christengeneration das Kreuz Jesu in einem völlig anderen Licht sah. Warum? Kurz gesagt: Weil sie aufgrund bestimmter charismatischer Erfahrungen („Erscheinungen“, Visionen, Auditionen) und zugleich biblischer Deutungsmuster zur Überzeugung gekommen war, dass der Gekreuzigte nicht im Tod geblieben war, sondern von Gott zum ewigen Leben erweckt, in Gottes Herrlichkeit erhöht worden war. Wie immer im Einzelnen zu verstehen: Jedenfalls nicht in ein Nichts, sondern in die wirklichste Wirklichkeit, in Gott selbst hinein, war er hineingestorben. (Christentum 62; SW 16, 77f)

2. – 8. April 2023 (Karwoche): Mose, Buddha, Kung-futse starben alle in hohem Alter, nach reichem Erfolg, inmitten ihrer Schüler und Anhänger. ‚Lebenssatt‘ wie die Erzväter Israels, Muhammad gar nach einem gut genossenen Leben in seinem Harem in den Armen seiner Lieblingsfrau. Und Jesus von Nazaret? Er starb als junger Mann nach einem erstaunlich kurzen Wirken von bestenfalls drei Jahren oder vielleicht nur wenigen Monaten: verraten und verleugnet von seinen Schülern und Anhängern, verspottet und verhöhnt von seinen Gegnern, verlassen von Gott und den Menschen im scheußlichsten und hintergründigsten Ritus der Sterbens, der nach römischer Rechtsprechung Verbrechern mit römischem Bürgerrecht unzumutbar und nur entlaufenen Sklaven und politischen Rebellen zumutbar war: am Kreuzesgalgen. … Das Kreuz Jesu musste einem gebildeten Griechen als barbarische Torheit, einem römischen Bürger als Schande schlechthin, einem gläubigen Juden aber als Gottesfluch vorkommen. Warum also den Christen als Heilszeichen? (Christentum, 62; SW 16, 77)

26. März – 1. April 2023: Als konkrete Person hat [Jesus] es Menschen ermöglicht, im Geist in eine unmittelbar existentielle Beziehung zu ihm zu treten: Von ihm konnte man erzählen und nicht nur über ihn räsonnieren, argumentieren, diskutieren und theologisieren. Und wie keine Geschichte durch abstrakte Ideen ersetzt werden kann, so konnte auch im Fall Jesu kein Erzählen durch Proklamieren und Appellieren, konnten keine Bilder durch Begriffe, kein Ergriffenwerden durch Begreifen ersetzt werden. Die Person ließ sich nicht auf eine bestimme Formel bringen. (Das Christentum, 51; SW 16, 64f)

19. – 25. März 2023: Leben, Lehren und Wirken Jesu von Nazaret treten für mich im Vergleich mit anderen Religionsstiftern deutlich hervor. Jesus war kein am Hof Gebildeter wie anscheinend Mose, war kein Fürstensohn wie der Buddha. Aber er war auch kein Gelehrter und Politiker wie Kung-futse und kein reicher und weltläufiger Kaufmann wie Muhammad. Gerade weil seine Herkunft so unbedeutend war, ist seine bleibende Bedeutsamkeit so erstaunlich. Er vertritt keine unbedingte Geltung des immer mehr ausgebauten geschriebenen Gesetzes (Mose), keinen mönchischen Rückzug in asketische Versenkung innerhalb der geregelten Gemeinschaft eines Ordens (Buddha), keine Erneuerung der traditionellen Moral und der etablierten Gesellschaft gemäß einem ewigen Weltgesetz (Kung-futse), keine gewaltsamen revolutionären Eroberungen durch Kampf gegen die Ungläubigen und Errichtung eines theokratischen Staates (Muhammad). (Was ich glaube, 220; SW 24, 441)

12. – 18. März 2023: Jesus von Nazaret als Ursprung und Mitte des Christentums (aus: Das Christentum – Wesen und Geschichte sowie: Was ich glaube)

Christentum steht und fällt nicht mit einer unpersönlichen Idee, einem abstrakten Prinzip, einer allgemeinen Norm, einem rein gedanklichen System. Anders als manche andere Religion steht und fällt das Christentum mit einer konkreten Person, die für eine Sache, einen ganzen Lebensweg steht: Jesus von Nazaret. Er selbst ist die Verkörperung eines „way of life“. (Das Christentum, 50; SW 16, 64)

5. – 11. März 2023: Frieden schaffen durch Rechtsverzicht (3) – Was in der großen Politik gilt, gilt auch in den Kleinkriegen des Alltags. Überall da, wo ein Einzelner oder eine Gruppe sich daran erinnert, dass ein Rechtsstandpunkt nicht in jeder Situation unbedingt unbarmherzig durchgesetzt werden muss, machen sie Befriedung, Vergebung, Versöhnung möglich. So mancher Streit in einer Familie, zwischen Nachbarn, in einem Betrieb, in einer Stadt konnte von vornherein vermieden oder zumindest nachträglich geschlichtet werden, wo man gerade im Rechtsbereich statt buchstabengetreuer »Gerechtigkeit« konkret Menschlichkeit übte zwischen den Menschen und Gruppen und so ein Geist tieferer Gerechtigkeit wachsen konnte. (Was ich glaube, 271f.)

26. Februar – 4. März 2023: Frieden schaffen durch Rechtsverzicht (2) – Selbstverständlich: Rechtsverzicht darf kein Freibrief sein für das »Recht des Stärkeren«. Die christliche Botschaft will die Rechtsordnung nicht abschaffen. Doch sie will das Recht um der Menschen und um des Friedens willen relativieren. Das ist eine Herausforderung für Politiker, in bestimmten Fällen auf das Durchsetzen von Rechten mit Macht und Gewalt zu verzichten. Christlich gesinnte Staatsmänner nach dem Zweiten Weltkrieg haben dies, von den Kirchen unterstützt, zur Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland und später zwischen Deutschland und Polen wie Tschechischer Republik mit Erfolg getan. Jesuanisch beeinflusst sind auch Mahatma Gandhis und Martin Luther Kings Idee und Praxis des gewaltfreien Widerstands, welche die Machtverhältnisse effektiv zu ändern vermochten.

(Was ich glaube, 271.)

19.- 25. Februar 2023: Frieden schaffen durch Rechtsverzicht (1) Selbstverständlich, das weiß ich, ist mit der Bergpredigt »kein Staat zu machen«. Man kann aus ihr keine detaillierten Auskünfte und Vorschläge zu Grenzkonflikten und Abrüstungskonferenzen ableiten. Aber sie sagt etwas, was Staatenlenker ihren Völkern nicht so leicht zumuten können, was aber Religionsführer, Bischöfe, Theologen und Seelsorger gerade auch der breiten Öffentlichkeit sagen können: dass Verzicht auf Rechte ohne Gegenleistung nicht unbedingt eine Schande sein muss, sondern dem Frieden dienen kann! Mit dem zwei Meilen gehen, der mir eine Meile abgenötigt hat (Mt 5,41). (Was ich glaube, 270f.)

12. – 18. Februar 2023: Aus dem christlichen Grundmodell, wie es durch Jesus in den Evangelien aufleuchtet, folgten und folgen nämlich ungezählte Denk- und Tatanstöße, um das christliche Programm in die Praxis des Alltags umzusetzen. Da wäre unendlich viel von Taten und Leiden christlicher Liebe zu berichten. Mich haben indes vor allem vier konkrete Möglichkeiten beeindruckt, die wahrzunehmen das christliche Ethos einlädt:

- Frieden schaffen durch Rechtsverzicht,

- Macht gebrauchen zugunsten Anderer,

- Konsum üben mit Maß,

- Erziehen verstehen im gegenseitigen Respekt.

(Was ich glaube, 269f.)

5. – 11. Februar 2023: Seit Chinas Einigung und dem Bau der Großen Mauer unter dem ersten Kaiser Quin sind jetzt 2200 lange Jahre vergangen. Chinas Große Mauer schützt die Menschen nicht mehr … Auch die Menschen in China wollen sich heute nicht mehr abschließen, sondern sich öffnen: Sie wollen an der einen Welt teilhaben und die Zukunft der Menschheit mitgestalten. Die große humane Tradition Chinas wird ihnen dabei helfen: der Sinn für Menschlichkeit, Gegenseitigkeit und Harmonie. (Memoiren III, 429)

28. Januar – 4. Februar 2023: Hans Küng denkt an den Himmelstempel in Peking: „Die ganze philosophische Tradition Chinas war nun einmal eine Suche nach der Einheit von Himmel und Erde. Und auch heute noch suchen die Menschen in China die Harmonie zwischen Himmel und Erde: zwischen dem Himmel und der bedrohten Natur, dem Himmel und den gefährdeten Menschen. Die Harmonie in der Gesellschaft und im Menschen selbst. Ich bin überzeugt: Dieser Geist der großen Harmonie, der aus dem Himmelstempel spricht, kann sehr wohl auch für Chinas Zukunft von Bedeutung sein. Denn Chinas jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht leicht ist, in der Gesellschaft, der Horizontalen, die elementaren Gebote der Menschlichkeit aufrechtzuerhalten ohne diese Vertikale, die zum Himmel weist.“ (Memoiren III, 425)

22. – 28. Januar 2023: Aberglaube ist, wenn ich in einem Irdisch-Relativen absolute, göttliche Kraft oder Macht zuschreibe, wenn ich also eine menschliche Person vergöttere (wie das auch im modernen Personenkult geschieht), wenn ich von einem Ding, etwa einem Amulett oder Bild, Heil oder Unheil abhängig mache. Aber keineswegs Aberglaube ist, wenn ich mich für mein Leben einer göttlichen, absoluten Macht, Autorität, Ordnung verpflichtet fühle, wenn also ein Chinese gegenüber dem Himmel als dem Symbol des Klaren, Heilen, Unbegreiflichen, Mächtigen ähnlich wie Konfuzius Ehrfurcht empfinde und aus dieser Ehrfurcht heraus dem „Willen des Himmels“ folgen will oder der großen Ordnung des „Daos“. Ist das nicht besser, als wenn ich an gar nichts glaube außer an Profit und schnellen Erfolg, und so letztlich nur an mich selbst? (Memoiren III, 425)

15. – 21. Januar 2023: Es bedeutet für mich ein Erlebnis eigener Art, dass ich …vor dem Grabmal der Meisters KONG FUZI (Konfuzius, ca, 551-479 v. Chr). stehen darf. Ihm hatte ich in meinen Studien besondere Aufmerksamkeit gewidmet und Parallelen zum Leben und Wirken Jesu von Nazaret gezogen. Deshalb sagte ich wörtlich: „Hier am Grabe dieses großen chinesischen Weisen, wohin früher kaum jemand kam, heute aber täglich Tausende kommen, muss daran erinnert werden: Nicht das Autoritär-Patriarchalische steht im Zentrum seiner Lehre, sondern das wahrhaft Menschliche. Menschlichkeit (ren), im Sinne von Zuwendung, Güte, Wohlwollen, ist in den ‚Gesprächen‘ des Konfuzius der am allerhäufigsten gebrauchte ethische Begriff. Menschlichkeit könnte sehr wohl auch heute Basis sein für ein Grundethos – nicht nur in China, sondern in der Menschheit als ganzer, Menschlichkeit, nach Konfuzius zu verstehen, als ‚Gegenseitigkeit‘ (shu), als gegenseitige Rücksichtnahme, wie er sie in der Goldenen Regel erklärt: ‚Was du nicht wünschest, das tue auch nicht anderen.“ (Memoiren III, 415f.)

8. – 14. Januar 2023 – zu Dreikönig: Nichtchristen erkennen oft besser …, worin die Herausforderung, ja Zumutung des christlichen Gottesverständnisses besteht. Ernst Bloch hat dazu … tiefe, nachdenkenswerte Sätze gefunden:

„Wären statt der Heiligen Drei Könige Konfuzius, Laotse, Buddha aus dem Morgenland zur Krippe gezogen, so hätte nur einer, Laotse, diese Unscheinbarkeit des Allergrößten wahrgenommen, obzwar nicht angebetet. Selbst er aber hätte den Stein des Anstoßes nicht wahrgenommen, den die christliche Liebe in der Welt darstellt … Jesus ist genau gegen die Herrenmacht das Zeichen, das widerspricht, und genau diesem Zeichen wurde von der Welt mit dem Galgen widersprochen: das Kreuz ist die Antwort der Welt auf die christliche Liebe.“ (Christentum und Chinesische Religion, 219)

1. – 7. Januar 2023: Kann die Macht der Liebe das Leben wirklich verändern? Einige einfache Antithesen eines mir unbekannten Autors machen deutlich, wie sehr Liebe als Grundhaltung das Leben zu verändern vermag:

»Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich;

Pflicht in Liebe erfüllt macht beständig.

Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos;

Verantwortung in Liebe getragen macht fürsorglich.

Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart;

Gerechtigkeit in Liebe geübt macht zuverlässig.

Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll;

Erziehung in Liebe wahrgenommen macht geduldig.

Klugheit ohne Liebe macht gerissen;

Klugheit in Liebe praktiziert macht verständnisvoll.

Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch;

Freundlichkeit in Liebe erwiesen macht gütig.

Ordnung ohne Liebe macht kleinlich;

Ordnung in Liebe gehalten macht großzügig.

Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch;

Sachkenntnis in Liebe ausgeübt macht vertrauenswürdig.

Macht ohne Liebe macht gewalttätig;

Macht in Liebe eingesetzt macht hilfsbereit.

Ehre ohne Liebe macht hochmütig;

Ehre in Liebe gewahrt macht bescheiden.

Besitz ohne Liebe macht geizig;

Besitz in Liebe gebraucht macht freigebig.

Glaube ohne Liebe macht fanatisch;

Glaube in Liebe gelebt macht friedfertig.«

Was ich glaube, S. 268 f.

2022 – GedankenSammlung

5. – 11. Februar 2023: Seit Chinas Einigung und dem Bau der Großen Mauer unter dem ersten Kaiser Quin sind jetzt 2200 lange Jahre vergangen. Chinas Große Mauer schützt die Menschen nicht mehr … Auch die Menschen in China wollen sich heute nicht mehr abschließen, sondern sich öffnen: Sie wollen an der einen Welt teilhaben und die Zukunft der Menschheit mitgestalten. Die große humane Tradition Chinas wird ihnen dabei helfen: der Sinn für Menschlichkeit, Gegenseitigkeit und Harmonie. (Memoiren III, 429)

25. – 31. Dezember: Die Erzählung von der Jungfrauengeburt ist kein Bericht von einem biologischen Faktum, sondern ist Deutung von Wirklichkeit mit Hilfe eines Ursymbols. Ein sehr sinnträchtiges Symbol dafür: Mit Jesus ist von Gott her – in der Geschichte der Welt und nicht nur in meinem Seelenleben – ein wahrhaft neuer Anfang gemacht worden. Ursprung und Bedeutung von Jesu Person und Geschick erklären sich nicht aus dem innerweltlichen Geschichtsablauf allein, sondern sind für den glaubenden Menschen letztlich aus dem Handeln Gottes durch ihn und in ihm zu verstehen.“ (Credo 66)

Advent – 18. – 24. Dezember: Für Jesus selber ist das Einhalten von elementaren Geboten der Menschlichkeit sozusagen selbstverständlich. Gottes Gebote halten heißt auch für ihn: nicht morden, nicht lügen, nicht stehlen, nicht Sexualität missbrauchen. Darin stimmt er mit den sittlichen Forderungen der anderen Religionsstifter überein – Grundlage für ein Weltethos. Aber zugleich radikalisiert er sie. In der Bergpredigt geht er weit über sie hinaus: statt nur die pflichtmäßige »eine Meile« mitzugehen, solle man gegebenenfalls »zwei Meilen« mitgehen: Dies allerdings nicht als allgemeines Gesetz verstanden, das gar nicht zu erfüllen wäre; das wäre unrealistisch, wie viele jüdische Kritiker zu Recht geltend machen. Jesu »Forderungen« sind Einladung, Herausforderungen, von Fall zu Fall ein großzügiges Engagement für den Mitmenschen zu wagen. (Was ich glaube, 222)

11. – 17. Dezember: Es geht um eine neue Freiheit: Frei werden von der größeren Wirklichkeit Gottes her, die nicht nur mich, sondern alle Menschen umfängt und durchdringt und die Jesus mit dem Namen »Vater« bezeichnet. Und von Gott her und letztlich ihm allein verpflichtet werden wir frei für die Menschen. Ich brauche dabei nicht zum Asketen zu werden; auch Jesus hat bekanntlich Wein getrunken und an Gastmählern teilgenommen. Aber ich soll auch nicht in einem egoistischen Lebensstil nur meine eigenen Interessen pflegen und Bedürfnisse befriedigen. Vielmehr gilt es, im Alltag das Wohl des Nächsten, der uns gerade braucht, im Auge zu behalten. (Was ich glaube, 221f.)

4. -10. Dezember: Für unsere Lebenspraxis ist das Entscheidende der Botschaft Jesu vom Reich und Willen Gottes völlig eindeutig: Es ist in Sprüchen, Gleichnissen und entsprechenden Taten eine frohe, erfreuliche Botschaft von einer neuen Freiheit. Dies bedeutet für mich hier und heute:

– sich gerade in Zeiten von Börsenfieber und Shareholder-Value nicht beherrschen zu lassen von der Gier nach Geld und Prestige,

– sich gerade in Zeiten einer neu aufgelebten imperialistischen Politik nicht beeindrucken zu lassen vom Willen zur Macht,

– sich gerade in Zeiten einer beispiellosen Enttabuisierung und eines hemmungslosen Konsumismus nicht versklaven zu lassen vom Trieb zum Sex und der Sucht nach Genuss und Vergnügen,

– sich gerade in Zeiten, da allein Leistung den Wert des Menschen auszumachen scheint, für die Menschenwürde der Schwachen, »Unproduktiven« und Armen einzusetzen. (Was ich glaube, 221)

27. November – 3. Dezember: Gott gehört die Zukunft. Der prophetische Verheißungsglaube ist von Jesus entscheidend konkretisiert und intensiviert worden. Die Sache Gottes wird sich in der Welt durchsetzen! Von dieser Hoffnung ist die Reich-Gottes-Botschaft getragen. Im Gegensatz zur Resignation, für die Gott im Jenseits bleibt und der Lauf der Geschichte unabänderlich ist. Nicht aus dem Ressentiment, das aus der Not und Verzweiflung der Gegenwart das Bild einer völlig anderen Welt in eine rosige Zukunft hineinprojiziert, stammt diese Hoffnung. Sondern aus der Gewissheit, dass Gott bereits der Schöpfer und der verborgene Herr dieser widersprüchlichen Welt ist und dass er in der Zukunft sein Wort einlösen wird. (Christ sein 206)

20. -26. November: Und vieles gibt mir der Herr im Schlaf. Wenn mir spät in der Nacht die Augen zufallen, wenn ich eine komplexe Frage nicht durchschauen oder die Antwort nicht formulieren kann, sage ich mir oft den Psalm-Vers 127,2: »Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf!«

Natürlich weiß auch ich, was Psychoanalyse und Hirnphysiologen durch minutiöse Forschung herausgefunden haben, dass das menschliche Gehirn in der Nacht die Tageseindrücke unermüdlich verarbeitet. Aber ich weiß noch etwas, was mir weder Psychoanalytiker noch Hirnforscher sagen können: dass ich in Gottes Hand bin und mir deshalb keine unnötigen Sorgen um den morgigen Tag machen soll. (Umstrittene Wahrheit, 298)

16. (Bußtag) -19. November: Mutterseelenallein weit draußen im See schwimmend verspüre ich ganz am Anfang, besonders bei bedecktem Himmel, doch ein klein wenig Unbehagen beim Gedanken an die gewaltige Tiefe des Sees. Nein, ich bin kein Naturmystiker, der »Gott im Wald« oder auf dem See findet.

Aber ich kann es sehr wohl erleben, dass ich mich auf »meinem« See ganz und gar vergesse. Nirgendwo kann man so wie hier diese Erfahrung machen: dass das Ich in einem größeren umfassenden Ganzen aufgeht und doch nicht zu einem Tropfen Wasser wird, sondern sich selber bleibt. Ungezählte Ideen, Gedanken, Einfälle sind mir, mich vergessend, im See gekommen. Und auch Gebete der Dankbarkeit: »Du hältst mich hinten und vorn umschlossen und hast Deine Hand auf mich gelegt« (Psalm 139,5). (Erkämpfte Freiheit, 37)

13. – 15. November: Was ist geschehen? Ich spüre, dass ich gänzlich, mit Augen und Ohren, Leib und Geist nach innen gewendet bin; das Ich schweigt, und alles Äußere, alle Entgegensetzung, alle Subjekt-Objekt-Spaltung ist für einen Augenblick überwunden. Die Musik ist nicht mehr ein Gegenüber, sondern ist das Umfangende, Durchdringende, von innen her Beglückende, mich ganz Erfüllende. Mir drängt der Satz sich auf: »In ihr leben wir, bewegen wir uns, und sind wir.«Doch dies ist bekanntlich ein Wort der Schrift aus der Rede des Apostels Paulus auf dem Aeropag zu Athen, wo Paulus vom Suchen, Ertasten und Finden Gottes spricht, der keinem von uns fern ist, in dem wir leben, uns bewegen, und sind. (Musik und Religion, 50)

6.-12. November: Wenn ich ohne Störung von außen, zu Hause allein oder auch mal im Konzert, ganz und gar intensiv Mozarts Musik aufzunehmen versuche, die Augen vielleicht geschlossen, dann spüre ich plötzlich, wie sehr ich vom Gegenüber des Klangkörpers losgekommen bin, nur noch den gestalteten Ton höre, Musik und sonst nichts. Es ist die Musik, die mich jetzt ganz umfängt, durchdringt und plötzlich von innen her klingt. (Musik und Religion, 50)

zwischendurch – zum Reformationstag 31.10.: Luther hat wie in den 1500 Jahren vor ihm keiner, selbst Augustin nicht, einen unmittelbaren existentiellen Zugang zu der so bald nicht mehr ursprünglich verstandenen Rechtfertigungslehre des Paulus gefunden. Und diese Wiederentdeckung, der ursprünglichen paulinischen Rechtfertigungsbotschaft unter den Verschiebungen, und Verschüttungen, den Verkleisterungen und Übermalungen von anderthalb Jahrtausenden ist eine erstaunliche, ist eine ungeheure theologische Leistung. Schon von daher legt sich eine formelle Rehabilitierung Luthers und eine Aufhebung der Exkommunikation durch Rom nahe. (Christentum 613)

30. Oktober – 5. November: Was wird die Zukunft sein für den Islam hier [in Istanbul] und in anderen Ländern, wer werden die Erben sein dieser 1300-jährigen Kultur? Werden es die Modernisten und Säkularisten sein, die meinen, auf Islam, Religion überhaupt verzichten zu können? Oder aber die Traditionalisten und Fundamentalisten, die mit einer genaueren Befolgung der religiösen Schrift meinen diesen Gesellschaften wieder ein neues geistig-moralisches Fundament geben zu können? Meine Hoffnung war und ist, dass sich weder die einen noch die anderen voll durchsetzen. Sondern dass diejenigen wieder größeres Gewicht bekommen, die die Substanz des Islam bewahren wollen, aber zugleich die Botschaft des Koran in die heutige Zeit hinein zu übersetzen versuchen. Also weder ein gottloser Säkularismus noch ein weltfremder Fundamentalismus. Vielmehr eine Religion, die gerade dem Menschen von heute wieder einen Sinnhorizont, ethische Maßstäbe und eine geistige Heimat zu vermitteln vermag. Eine Religion jedenfalls, die nicht trennt und spaltet, sondern eine Religion, die verbindet und versöhnt.

(Erinnerungen III 254)

23. – 29. Oktober: Anlässlich eines Gesprächs mit einer Gruppe von Mullahs am 8.3.1985 in Teheran: Dies wird für mein ganzes Leben die Bestätigung meiner Grundhaltung im interreligiösen Dialog sein. Ich will nicht von einem übergeordneten „neutralen“ Standpunkt aus alles beurteilen, sondern will Offenheit und Wahrheitsgewissen, Pluralität und Identität, Dialogfähigkeit und Standfestigkeit verbinden. Diese Grundhaltung ermöglicht es mir, beim Gegebenen anzusetzen und es dem Prozess des Gesprächs überlassen, was dabei als Resultat herauskommt … Vor allem kann ich auch meinen Gesprächspartnern von vornherein ihren Glaubensstandpunkt zugestehen und von ihnen zunächst nur die unbedingte Bereitschaft, zu hören und zu lernen, erwarten.

(Erinnerungen III, 225f )

16. – 22.10.2022: Das heute für Juden typische Symbolbild dürfte der fromme Jude mit der Torarolle sein, für Christen wohl die Abendmahlsfeier. Für den Islam aber ist typisch das Bild vom gemeinsamen Ritualgebet der sich vor Gott niederwerfenden und mit der Stirn den Boden berührenden Muslime. Hier wird jedenfalls ganz sinnenhaft zum Ausdruck gebracht, um was es dem Islam zentral geht: nicht um ein neues Gesellschaftssystem oder eine politische Ideologie, nicht um eine Anthropologie und nicht einmal um eine Theologie, vielmehr um die ganz praktische Hingabe an Gott, wie sie im Gebet, in der Glaubenshaltung und in bestimmten Riten und Pflichten zum Ausdruck kommt. (Der Islam 114)

9. -15.10.2022: Als tiefdunkler Schatten begleitet das Un-Wesen das Wesen jeder Religion unabweisbar durch alle geschichtlichen Epochen hindurch. Das ist der Grund, weswegen man die Geschichte jeder Religion unter einem positiven wie unter einem negativen Vorzeichen sehen kann … Wie im Christentum so lässt sich auch im Islam im Lauf der Zeiten nicht nur eine Gestaltung und Bewältigung der Geschichte, sondern auch ein Verfall, ein Kapitulieren vor der Geschichte erkennen. (Der Islam 51)

2. – 8.10.2022: Im Zeitalter eines erwachten ökumenischen Bewusstseins möchte ich … für ökumenische Gesamtverantwortung aller für alle werben – gerade angesichts der durch eine völlig verfehlte Politik zugespitzten weltpolitischen Situation. Aus solcher interreligiöser Verantwortung wird man am Wohlergehen auch des Islam interessiert sein müssen. Respekt vor dem Islam sollte die Basis sein, um bestimmte Reformanliegen aus dem Wesen des Islam heraus zu formulieren – in interreligiöser Solidarität mit ungezählten Musliminnen und Muslimen, die den Reformdruck ungleich existentieller verspüren als ein christlicher Theologe. (Der Islam 54f)